Н.А.Морозов / «Христос». 7 книга. / ЧАСТЬ II /

ГЛАВА XIII

РОДНИКИ ГУМАНИЗМА И РЕАЛЬНОГО КЛАССИЦИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКИ ОСЛАБЕВАЮЩИХ ОСТАТКАХ ГРЕКО-ХРИСТИАНСКОЙ РОМЕИ.

«Империя при Палеологах, — говорит А. А. Васильев, — в политическом отношении переживала критическое время, отступая шаг за шагом перед османскими турками, уменьшаясь постепенно в размерах и будучи, наконец, ограничена Царь-Градом с его ближайшими окрестностями. Казалось бы, что для какой-либо культурной работы не могло быть ни места, ни времени, ни подходящих условий, и однако же, в действительности, переходящее к исламитской религии государство и, по преимуществу, Царь-Град явились центром живой и высокой умственной и художественной культуры.

«Как в былые лучшие времена империи, царь-градские школы процветали, и молодые люди приезжали туда учиться не только из далеких греческих областей, как Спарта и Трапезунд, но даже из Италии, где в эти века творилась великая работа Гуманизма. Философы во главе с Гемистом Плетоном толковали (т. е. создавали) Аристотеля и Платона. Риторы и филологи, стремившиеся по языку приблизиться к классическим писателям (т. е., по-нашему, создавал их язык), собирали вокруг своих кафедр восторженную толпу слушателей и учеников и представляли собой по деятельности и интересам поразительную аналогию с итальянскими гуманистами. Целый ряд историков запечатлел в своих трудах последние судьбы империи. Повышенно напряженная церковная жизнь с изложенным уже выше исихастическим (т. е. молчальническим) движением, с постоянными вопросами об унии с римскою церковью, оставила также заметный след в области духовной литературы — догматической, аскетической, мистической и полемической. Оживление заметно и в поэзии — как в искусственной, так и в народной. Литературное возрождение (или, вернее, зарождение) сопровождалось и художественным порывом, оставившим нам памятники высокой ценности».

Но как же это могло быть, — спросите вы, — в период экономического упадка и гибели? Ведь, только в беллетристике бывает «пир во время чумы». Науки и искусства первые гибнут во время экономической разрухи.

Автор приведенных строк дает такое мистическое объяснение:

«В минуты политической и экономической гибели эллинизм собирал все свои силы, чтобы показать всю живучесть вечной культурной классической идеи и этим самым создать надежду на будущее эллинское возрождение XIX века. Накануне всеобщего падения вся Эллада собирала свою умственную энергию, чтобы засветиться последним блеском».

Ах! Как все это эффектно, но на деле похоже на звук пустого боченка...

И вот, нашелся, наконец, в 1912 году один разумный человек, историк искусства Ф. И. Шмидт, который высказал в виде общего положения, что при экономическом и гражданском упадке государства Палеологов возрождение искусства в XIV веке было явно невозможно.1

1 Th. Schmidt, «La Renaissance de la peinture bysantine au XIV siècle». «Revue archèologique». 1912. II, 127—128.

Значит, все причитания греческих авторов насчет экономической разрухи в остатках Византии XIV века должны быть также решительно отнесены в область позднейших апокрифов, как и рассказы о сотворении мира богом в шесть дней, после чего он «почил от всех дел своих».

Но может быть само научно-литературное возрождение того времени — миф?

Чтобы убедиться в противном, я прямо вкратце реферирую, во избежание обвинений в тенденциозности, две последние главы книги А. А. Васильева «Падение Византии».

Вот каково было это «падение».

«Многие представители фамилий, занимавших императорский трон, т. е. Палеологи и Кантакузины, проявили себя на поприще науки и просвещения. Михаил VIII Палеолог писал в пользу унии, был автором канонов главнейшим мученикам, оставил нам найденную среди рукописных сокровищ московской синодальной библиотеки (и потому, вероятно, подложную) «автобиографию» и основал в Константинополе грамматическую школу. Любителем наук и искусств и покровителем ученых и художников был Андроник II Старший. Некоторые предполагают под его покровительством создание художественной школы, откуда вышли такие замечательные памятники искусства, как мозаики монастыря Хоры (теперь мечеть Кахриэ-джами) в Константинополе. Особенно выдавался своим образованием и литературным талантом Манунл. Хитроумный богослов, мастер классического языка, искусный диалектик и прекрасный стилист, он оставил нам богатое литературное наследство в виде ряда речей на различные случаи человеческой жизни и написанное им в несколько шутливом тоне «Изображение весны на королевском тканом занавесе».

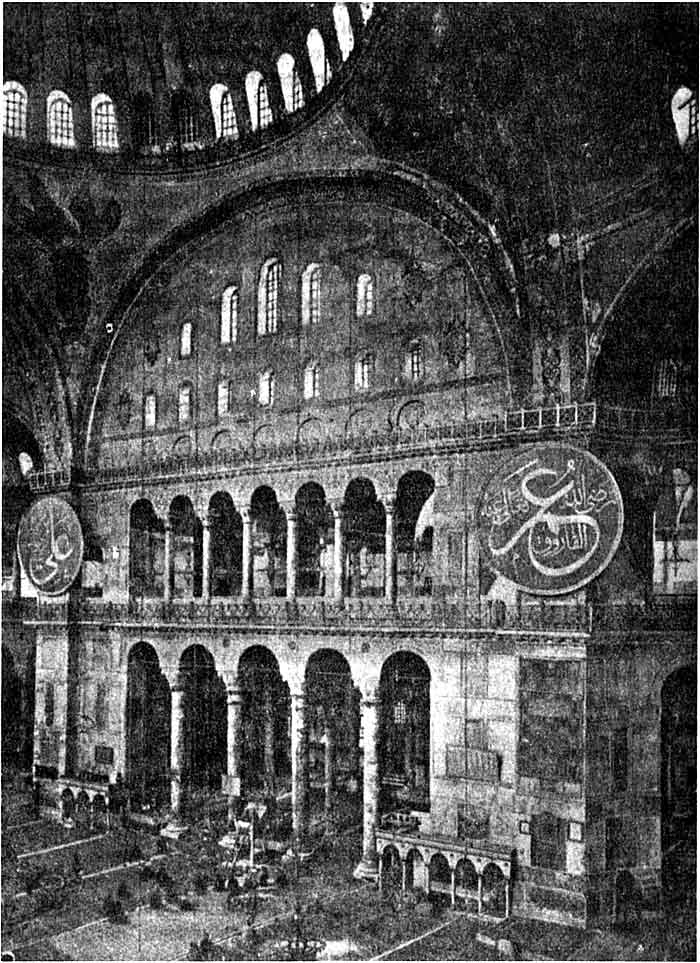

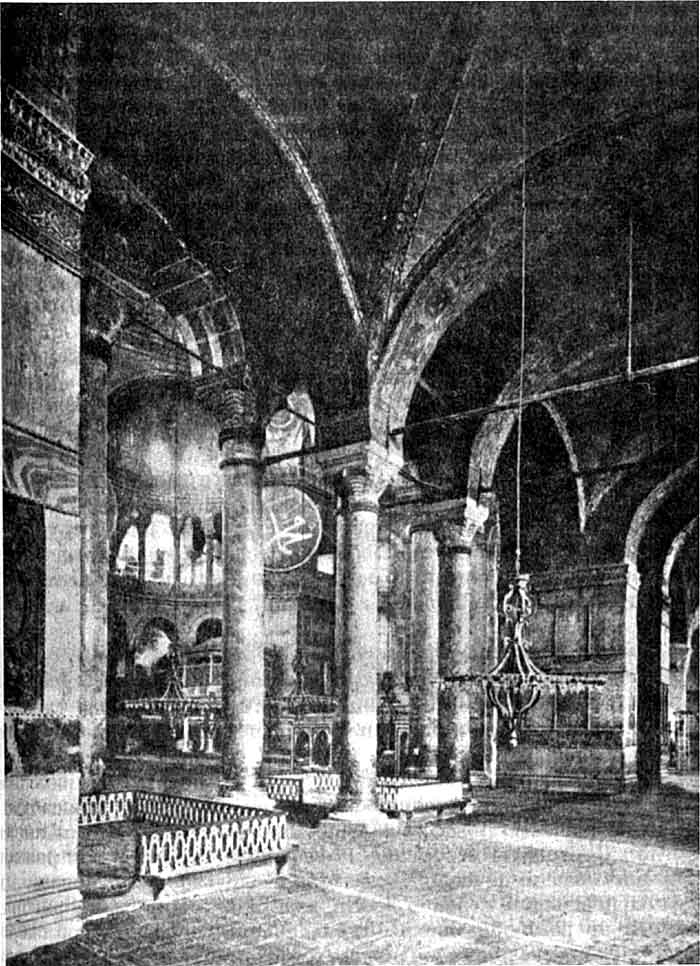

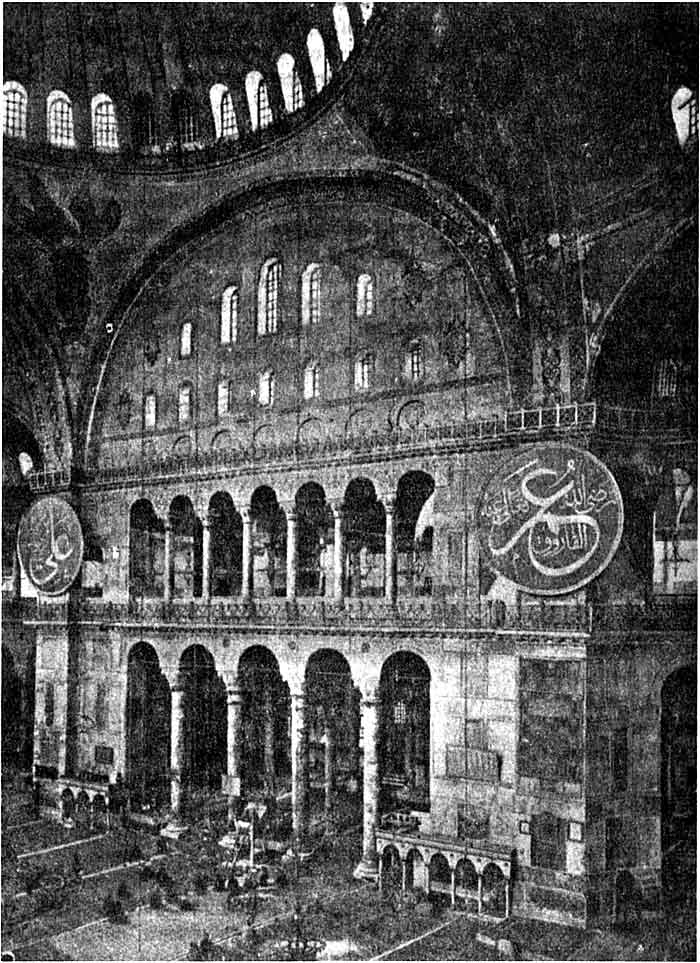

Рис. 138.

Северная стена центральной части. |

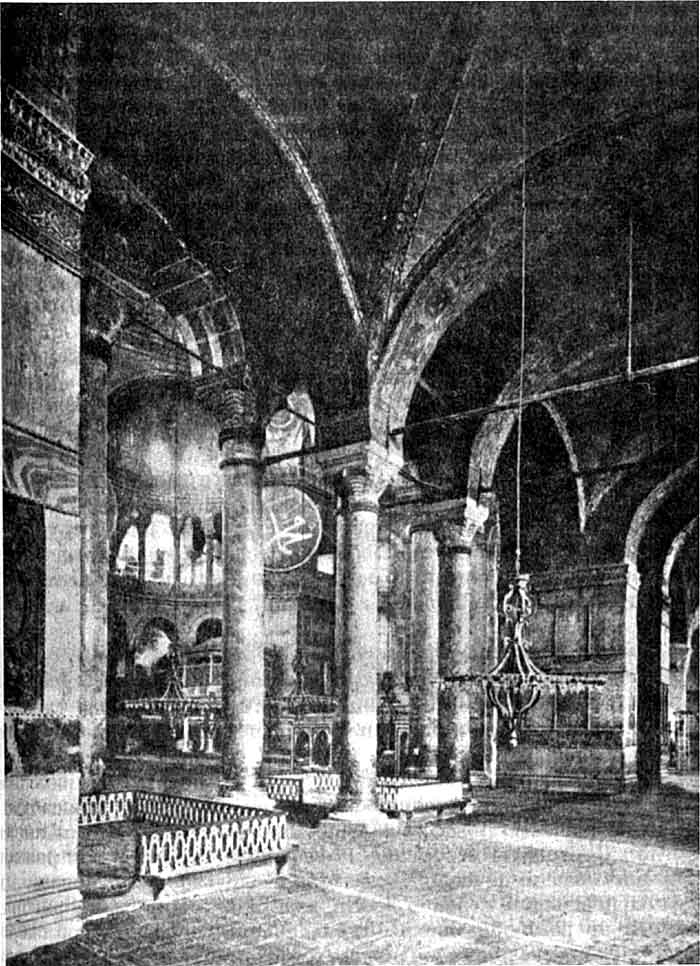

Рис. 139.

Северо-восточная сторона бокового притвора. |

Современное состояние Храма Мудрости (Софии) в Царь-Граде. Такой храм мог быть создан не ранее Эпохи Возрождения, скорее — всего при Константине XII (1448—1453), а не при Константине I (306—337). |

Еще в половине XIX века Французский исследователь его личности Вег^ег йе Ххтгеу насчитывает, включая письма, 109 принадлежащих ему литературных произведений. Но самое первое место среди императоров, известных в истории византийской литературы, занимает соперник Иоанна У, Иоанн VI Кантакузпн, окончивший после вынужденного отречения свои дни монасте-рионцем под именем ИоасаФа и посвятивший это время научным занятиям и литературной деятельности. Главным его произведением являются четыре книги «Историй», охватывающие события с 1320 по 1356 год, где автор, объявивший во введении основою своего труда одну лишь правду, часто отступает от нее. Так, рассказывая события, в которых он играл лишь второстепенную роль, он ставит себя в центре всего изложения и в конце-концов стремится преувеличенно оправдать и возвеличить деятельность свою и своих друзей и сторонников и, наоборот, унизить, очернить и осмеять своих врагов.

Рис. 140. Вид на горы Тайгет близ Спарты в Греции в начале мая, когда вершины еще покрыты снегом. |

Эпоха Палеологов дала группу интересных и выдающихся историков, из которых большинство задавалось целью описать исторические события того времени, освещая их всегда с предвзятых точек зрения.

Истинный сын эпохи Палеологов, Пахимер представляет собою первого византийского историка, для которого центр тяжести лежит в изображении тонких, запутанных догматических споров.

«Кажется, — пишет Крумбахер,— как будто эти люди, с ужасом отворачиваясь от несчастных событий политической жизни империи, искали утешения и облегчения в абстрактных исследованиях догматических вопросов религии, волновавших тогда все умы».

Но это, читатель, опять уже гул удара палкой по пустому боченку: среди всеобщей гибели и обнищания люди в действительности падают духом, теряют бодрость, а не занимаются спокойным писательством посреди всеобщего стона и нытья своих друзей, родных и знакомых.

«У него,— продолжает А. А. Васильев,— впервые мы находим аттические названия месяцев вместо обычных христианских».

В начале XIV века Никифор Каллист Ксантопул написал первую «Церковную историю», излагающую события «от рождества христова» до начала VII века, и несколько произведений из области церковной поэзии. В XIV веке жил и Никифор Григора, который по разнообразию и объему знаний, остроумию и искусству в диалектике превосходил всех греко-ромеев времени Палеологов и может быть справедливо сопоставлен с лучшими представителями Западного Возрождения. Увлекаясь особенно астрономией, что побудило его даже предложить императору свою (непроведенную в жизнь) календарную реформу, Григора, после нескольких: лет успешной преподавательской деятельности, написал много разнообразных сочинений, из которых значительная часть еще не издана. Перейдя на сторону унии, он вынес за это немало тяжелых испытаний в виде преследований со стороны властей и сурового заточения. Особый интерес представляет его большая «Римская история» в 37 книгах. И пусть читатель не думает, что это история «древнего могучего итальянского Рима» (тогда о нем еще мало знали, и Римом называли Византию-Ромею). Она охватывает только события от 1204 до 1359 год, т. е. время «Никейской» и «Латинской» империй (по современной терминологии, боящейся как бы при слове «Римская» читатель не пришел к тем же выводам, как и я, что древний Рим списан с Царь-Града). Свои религиозные симпатии Григора перенес и в свою «Римскую историю», которая поэтому является лишь партийным произведением, в роде мемуаров. Это, по словам Крумбахера, «субъективно написанная картина величественного брожения умов».

Вторая неудачная осада Царь-Града султаном Мурадом II в 1422 году дала повод Иоанну Канану написать специальное сочинение, где автор, излагая рассказ на языке, близком к народному говору, приписывает, — как я уже упоминал, — спасение столицы от агарян заступничеству девы Марии. А Иоанн Анагност, в противоположность Канану, написал по всем правилам литературного искусства и заботясь о чистоте греческого языка, очень правдоподобный рассказ о взятии Солуни турками в 1430 году.

Мы видим, что в это время уже вырабатывались греческие классические наречия.

Георгий Франдзи, Дука, Лаоник Халкокондил и Критовул, служа первоисточниками для истории падения Царь-Града, являются вместе с тем и первоисточниками для эпохи Палеологов вообще.

Сочинение Франдзи описывает события с 1248 по 1476 год, т. е. начиная с последних лет Никейской империи и кончая уже агарянским временем. Ненависть к «туркам» и проходящее через всю книгу пристрастие в Палеологам являются отличительными его чертами.

Грек из Малой Азии, Дука, оставил нам написанную, по словам Крумбахера, «смягченным народным греческим языком» историю времени с 1341 по 1462 год, т. е. от вступления на престол Иоанна V и до завоевания агарянами острова Лесбоса» В начале своей книги он поместил краткий обзор «всемирной» истории в виде генеалогического очерка от Адама до Палеологов, из которых наиболее подробно изложены царствования трех последних императоров.

Афинянин по происхождению, Лаоник Халкокондил (Халкондил), поставивший в центре своего труда не двор Палеологов, а молодое и сильное Османское государство, написал «Историю» в десяти книгах, излагающую события с 1298 по 1463 год, в которой дал уже не историю династии Палеологов, а историю османов.

Наконец, Критовул, подобно Лаонику, написал хвалебную биографию Мухаммеда II, излагающую события с 1451 по 1467 год. Уже отсюда мы видим, что образованные греки не считали агарянскую администрацию за что-то враждебное себе.

Дальнейшим развитием стиля этих авторов являются Геродот и Фукидид, неправильно отнесенные в глубокую древность.

Эпоха Палеологов, выставившая ряд историков, почти не дала хронистов, если не считать Ефрема, написавшего в XIV веке бесполезную с исторической точки зрения стихотворную хронику (около 10 000 стихов), которая охватывает время от Юлия Цезаря до восстановления империи Палеологами в 1261 году.

В XIV веке Димитрий Кидон, живя, большею частью, в Фессалониках и Константинополе и принимая деятельное участие в религиозных спорах своей эпохи, в конце XIV. века вел переписку с императором Мануплом II. Стоя на точке зрения сближения с итальянским Римом, он написал сочинение на обычную в то время тему «Об исхождении святого духа», и некоторые другие».

И наконец, последний крупный полемист византийской церкви и первый царьградский патриарх под турецким владычеством, Геннадий Схоларий, выпустил целый ряд полемических произведений. Приписываемые ему философские работы, будто бы возникшие из-за спора с Гемистом Плетоном, на тему об аристотелизме и платонизме, роднят его с представителями гуманизма и позволяют одному греческому ученому (Сафе), забыв о древней Элладе, назвать его «последним византийцем и первым эллином».

Византийская церковная мистика, основанная, как и западно-европейская, на сочинениях так называемого Диониспя Псевдо-ареопагита (автора, еще не разъясненного в науке), пережила к этому времени крупную эволюцию и вызвала к деятельности несколько писателей мистиков, во главе которых стоит Николай Кавасила. Ему приписывают два существующие и в русском переводе сочинения: «Семь слов о жизни во христе» и «Изъяснение божественной литургии».

Рис. 141. Карта окрестностей Термопил, показывающая нелепость рассказа Геродота (VII, 176, 198, 216) о том, как спартанец Леонид с 300 воинов защищал этот проход против несметных полчищ Ксеркса. Ксеркс мог пройти и мимо его по холмам и окружить Леонида. |

Само собой понятно, что многие из относимых и к этому позднему времени сочинений принадлежат тоже более позднейшему времени. Так, мы знаем, что сочинения Платона апокрифичны и достоверно оповещены только в 1481 году Марчеллино Фичини».2 А между тем мы читаем, что в области философии эпохе Палеологов (т. е. еще XIV веку) принадлежит уже упомянутый нами знаменитый византиец. Гемист Плетон,3 представитель воскреснувшего в то время увлечения древним эллинизмом, почитатель и знаток Платона в форме неоплатонизма, мечтатель, задумавший создать при помощи богов античной мифологии новую религиозную систему.

2 «Христос», III, 138.

3 Т. е. Полная полнота, так как γε̃μίστος значит — наполненный, набитый, а πλῆθος — полнота, а слово Платон значит — Обширный.

Невольно является вопрос: не этот ли Плетон дал повод и к мифу о древнем Платоне? Ведь, оба имени очень созвучны (πλῆθος, πλάτος). Конечно, с точки зрения ортодоксальных историков платонизм был ранее Плетона. «Интерес к античной философии, особенно к Аристотелю, а с XI века и к Платону, не прекращался, — говорят нам, — в Византии. Михаил Пселл в XI веке, Иоанн Итал в XII, Никифор Блеммид в XIII, посвятили, — говорят нам, — часть своего времени изучению философии, и первый склонялся более в сторону Платона, второй и третий — в сторону Аристотеля. И эта борьба двух философских направлений, аристотелизма и платонизма, давала себя, — говорят нам, — сильно чувствовать в Византии XIV века во время исихастских споров». Но точно ли все такие споры не апокрифы? И не превратится ли при более тщательном исследовании платонизм в плетонизм?

Вот краткая история Плетона.

Получив первоначальное образование в Царь-Граде, он, — говорят нам, — провел большую часть своей почти столетней жизни в Мистре, этом культурном центре Морейского деспотата, откуда совершил он поездку в Италию, сопровождая императора Иоанна VIII при его путешествии на Ферраро-Флорентийский собор. Кончил Плетон свои дни тоже в Мистре, откуда тело его было перевезено одним итальянским меценатом в небольшой итальянский городок Римини, где и теперь находится в церкви Сан-Франческо. Очень возможно, что он и был автором хотя бы некоторых сочинений, приписываемых Платону, и, во всяком случае, он настолько повлиял на Козимо Медичи и итальянских гуманистов, что явился инициатором основания Платоновской (вернее Плетоновской) академии во Флоренции.

«Его пребывание во Флоренции, — говорят нам, — можно рассматривать, как один из важнейших моментов в истории пересаждения древне-греческой науки в Италию и особенно появления платоновской философии на Западе». Большой его труд в виде утопии «Трактат о законах (Νό̃μων συγγραφή)», не дошедший до нас в полном виде, представлял собою, — говорят нам, — интересную для настроений XV века и, конечно, заранее обреченную на неудачу попытку восстановить язычество на развалинах христианского культа при помощи элементов нео-платоновской философии. Он задавался, — говорят нам, — целью дать людям такие условия жизни, которые позволили бы им жить хорошо и счастливо. Но для того, чтобы открыть, в чем же состоит человеческое счастье, Плетон считает необходимым уразуметь как природу самого человека, так и систему вселенной, часть которой составляет человек.

Все это очень совпадает с тем, что мы знаем о Платоне. А потому и мое предположение, что Платон в основе своей списан с Плетона, но сильно дополнен последователями, не является невероятным, а, наоборот, очень правдоподобно.

В области риторики, которая часто бывает связана с философией, выделяется Никифор Хумн, написавший целый ряд риторических произведений и несколько философско-религиозных сочинений, в которых он главным образом нападает на Платона и неоплатоников и защищает Аристотеля. Он, — по мнению А. А. Васильева, — должен быть рассматриваем как один из предвестников греко-итальянского Гуманизма.

Для языкознания время Палеологов, — самое имя которых однозначно с археологами, — также дало не мало интересных представителей, являющихся по своему характеру и образу мыслей предвестниками новой эры и имеющих, по словам самого Крумбахера, меньше связи с их византийскими предшественниками, чем с первыми деятелями классического Возрождения на Западе. Нам говорят, что в то время, как толкователи и переписчики с XI по XII век сохраняли почти в неприкосновенности рукописное предание александрийского и римского времени, византийцы эпохи Палеологов начали «переделывать» произведения древних авторов согласно с их идеями или иногда по новым измышленным стихотворным шаблонам. Но точно ли они переделывали, а не создавали классицизм, апокрифируя свои произведения в глубокую древность? Даже и сами ортодоксальные историки признают, что это «переделывание», такое досадное с классической точки зрения (потому что обнаруживает у якобы древних авторов слова и факты, которые явно принадлежат новому времени), должно быть объяснено и оценено из условий того времени, когда люди начинали, хотя бы грубо и неумело, не удовлетворяться чисто механическими приемами прежней работы, а искать новых путей для проявления личного творчества.

Из филологов монастерионец Максим Плануд (в миру Мануил), современник двух первых Палеологов, посвящавший свои досуги науке и преподаванию, посетивший в качестве посла Венецию, имел много родственных черт с возникавшим тогда культурным движением на Западе, особенно благодаря своему знанию латинского языка и латинской литературы. Он перевел большое число латинских произведений на греческий язык и этим содействовал культурному сближению Востока и Запада в эпоху Возрождения. В историях византийской литературы к представителям филологии относится обыкновенно и современник Андроника II, Феодор Метохит, многообразная деятельность которого заходит далеко за скромные пределы филологии. Приписываемые ему многочисленные и разнообразные философские и исторические этюды, риторические и астрономические сочинения и многочисленные стихотворения и письма к различным выдающимся современникам «позволяют видеть в нем самого выдающегося, после Никифора Григоры, византийского гуманиста XIV века». Его философские занятия позволяют Ф. И. Успенскому видеть в нем предшественника и подготовителя греко-ромейского платонизма XV века.

Ко времени Палеологов принадлежит также один крупный юридический памятник, имеющий значение до настоящего времени: это — большая компиляция фессалоникского юриста и судьи XIV века Константина Арменопуло, известная под названием «Шестикнижия» (hexabiblos), так как делится на шесть книг, или, как часто говорят: «Ручная книга законов» (manuale legum). Она содержит гражданское и уголовное право с некоторыми приложениями в роде, например, известного «Земледельческого закона». После 1453 года «Шестикнижие Арменопуло» распространилось и на Западе и сохраняло еще и в начале XX века значение судебного руководства в Греческом королевстве и в Бессарабии.

Несколько медицинских трактатов, написанных не без агарянского влияния, тоже принадлежат времени Палеологов. Одно такое руководство конца XIII века имело большое влияние даже и на западную медицину и употреблялось на медицинском факультете Парижского университета вплоть до XVII века. Изучение математики и астрономии также процветало в то время, и многие из тогдашних культурных деятелей, представлявших собою почти всегда энциклопедистов, посвящали часть своей жизни наукам, давая материал для персидских и арабских сочинений, большая часть которых основана, как теперь общепризнано, на греческих образцах.

Мануил Олобол и Мануил Фил, современники первых Палеологов, являются представителями тогдашней поэзии, очень искусственной, искавшей часто свои темы в сфере придворных интересов и поэтому иногда до непозволительности льстивой, напоминая первых поэтов русской литературы, а также давая часто уж слишком длинные поэмы.

Греческая стихотворная версия Морейской хроники, более чем в 9 000 стихов, дает (при рассказе о завоевании латинянами Пелопоннеса) любопытный пример тогдашнего греческого народного языка, вобравшего уже в себя целый ряд слов и выражений из романских языков, вроде как было и у нашего Тредьяковского:

Элефанты и леонты

И морски собаки

И орлы, оставив монты.

Учиняют драки. |

К этой же эпохе относится стихотворный роман (около 4 000 стихов) «Ливистр и Родамна», сильно напоминающий по сюжету и по идеям известный уже нам роман «Бельтандр и Хрисанца». Этому Ливистру было открыто во сне, что ему в супруги предназначена Родамна, и он ее нашел в лице индийской принцессы. Он добивается ее любви и, победив в единоборстве соперника, получает Родамну в жены. Но благодаря волшебным чарам его соперник похищает у него Родамну, так что лишь после целого ряда приключений Ливистр благополучно ее находит.

В романе этом повсюду чувствуется смешение франкской культуры с греко-восточным укладом жизни, даже более чем в Бельтандре и Хризанце. В то время, как в «Бельтандре» они еще не совсем слились, в «Ливистре» франкская культура уже глубоко проникла в византийскую почву, и сама начала подчиняться греческому влиянию. При этом нельзя не отметить, что роман «Ливистр и Родамна» дошел до нас только «в позднейшем обработанном виде», и это опять наводит на сомнения в его подлинности.

Но все же, несмотря на возможность многих позднейших апокрифов, эпоха Палеологов в разнообразных отраслях литературы характеризуется кипучею и плодотворною деятельностью лучших культурных представителей того времени, которые не раз дают случай историкам приводить их в параллель с современными им деятелями итальянского Возрождения.

'Такой же сильный (и с обычной точки зрения неожиданный) подъем нужно отметить и в сфере искусства этой «Династии археологов».

Возрождение византийского искусства при Палеологах, в виде таких памятников, как росписи Кахриэ-джами, Мистры, Афона и других, настолько было неожиданным и непонятным с обычной точки зрения, что ученые для разъяснения вопроса о первоисточниках новых форм искусства той эпохи прибегли к ряду фантастических гипотез.

Первая «западная» гипотеза, принимая во внимание латинские влияния на различные стороны греко-ромейской жизни со времени четвертого крестового похода и сближая византийские памятники с итальянскими фресками треченто и с тем, что Джотто в Италии жил именно в тот момент, когда появлялись первые произведения «возрожденного» восточного искусства при Палеологах, — приходит к заключению о возможности влияния итальянских мастеров треченто на византийское искусство, чем и объясняет его новые формы в XIV веке.

Но теперь византисты доказывают уже обратное явление, т. е. влияние византийских образцов на итальянское искусство XIII века.

Вторая «сирийская» гипотеза, выставленная в начале XX века австрийским историком искусства Стжыговским, сводится к тому, что лучшие произведения византийского искусства времени Палеологов являются лишь простыми копиями оригиналов древнего сирийского искусства, которое в IV—VII веках, — говорит он,— «дало немало новых форм, воспринятых византийцами, и если согласиться с этой теорией, то ни о каком возрождении искусства в Греко-Ромее XIV века не может быть и речи, и все исключительно сведется к хорошим копиям с хороших древних, но точно неизвестных образцов». Эта теория, которую Н. П. Кондаков называет «археологическою игрою», нашла мало сторонников среди ученого мира.

Французский византист Диль отвергает обе только-что изложенные теории и видит корни «возрождения искусства при Палеологах в том общем культурном подъеме, который столь, характерен для их эпохи» и (прибавим от себя) ни в каком случае не соответствует той экономической разрухе, о которой пишут авторы политической истории Византии этого времени. Он находит причину «возрождения византийского искусства в момент ее экономического упадка и накануне национального падения греков» в пробуждении, — чего бы по вашему мнению? — ни более ни менее как «очень живого чувства эллинского патриотизма, а также в постепенном развитии тех новых путей в искусстве, которые появились в Византии с XI века, т. е. со времени династии Комненов». «Поэтому, — говорит Диль, — для того, кто внимательно смотрит на вещи, большое движение в византийском искусстве XIV века не будет явлением внезапным и неожиданным: оно родилось из естественной его эволюции в замечательно деятельной и живучей среде. И если иностранное влияние могло частично помочь его блестящему расцвету, то все же оно развилось из себя самого, из глубоких корней, которыми оно погружалось в прошедшее, из своих сильных и оригинальных свойств».

Опять здесь — только громкие, но пустые фразы, а потому позднее проф. Д. В. Айналов справедливо отмечает, что решение вопроса, сделанное Дилем, не может считаться методологически верным и приемлемым, так как оно основано не на анализе художественных памятников, а только косвенно выводится из чего-то предполагаемого.

В результате этого Д. В. Айналов приходит к выводу, что вопрос о происхождении новых форм в византийской живописи XIII—XIV столетий может получить решение только путем историко- сравнительного исследования их. Наблюдая свойства горного и архитектурного ландшафта в мозаиках Кахриэ-джами в Царь-Граде и собора св. Марка в Венеции, он отмечает замечательное родство их форм с формами ландшафтной живописи начального итальянского возрождения и приходит к выводу, что византийская живопись XIV века не может быть признана самостоятельным явлением византийского искусства, а лишь отражением нового развития итальянской живописи, которая в свою очередь выросла на почве более раннего византийского искусства.

Одним из передаточных центров влияния раннего Западного искусства на поздне-визаитийское является — по его мнению — Венеция.

Таковы главные теории о причинах: зарождения византийского искусства при Палеологах. От этой эпохи дошло до нас много разнообразных памятников. Из монументальных сооружений можно отметить семь церквей в пелопоннесской Мистре, некоторые монастырские церкви Афона, много церквей в Македонии, которая принадлежала в XIV веке Сербии, и в собственной Сербии. Из мозаичной и Фресковой живописи остались уже не раз упомянутые нами знаменитые мозаики Кахриэ-джами в Константинополе и Фрески Мистры, Македонии, Сербии. Да и на Афоне также встречаются мозаики и фрески конца XIII, XIV и XV веков, хотя цветущая эпоха афонского искусства относится уже к XVI веку и часто приводится в связь с деятельностью загадочного византийского художника, «Рафаэля византийской живописи», Мануила Панселина из Фессалоники, время жизни которого в точности, впрочем, неизвестно. От той же эпохи Палеологов дошло до нас много икон и рукописей с миниатюрами. Такова знаменитая Мадридская рукопись XIV века от имени византийского хрониста Скилицы, которая содержит до 600 любопытных миниатюр, среди которых интересны около двадцати, иллюстрирующих прием русской великой княгини Ольги в Византии, войну греков с русскими, поход Святослава с его изображением, переговоры с князем Владимиром и т. д.

Подводя итог этому очерку культурно-просветительного движения при Палеологах, мы прежде всего должны будем признать такую его силу, напряженность и разнообразие, каких мы не встречали в более ранние времена, когда общее положение империи было, по словам историков, гораздо более благоприятно культурным проявлениям. Отсюда ясно, что наши представления об экономическом упадке Византии XIV века, благодаря ослаблению ее военной мощи, совершенно неправильны. Объяснение здесь может быть только одно: несмотря на ослабление этой мощи, греческий остаток Великой Ромеи экономически процветал, как часто бывало и в других государствах, например в разъединенной Германии первой половины XIX века. При этом мы должны прежде всего отвергнуть то, что генуэзское торговое мореплавание совершенно вытеснило греческое. Это географически нелепо. Взгляните только на карту: какой пункт более удобен на ней для центра морской торговли при наличности бескомпасного, а потому исключительно прибрежного мореплавания между Азиатско-Африканским Востоком и Европейским Западом? Отдаленные Генуя с Венецией или Царь-Град с греческим Архипелагом и проливами? Вы сразу видите, что — Константинополь и, кроме него, Афины и Смирна. И раз Царь-Град, Смирна и Афины были центрами, хотя бы и остаточных государств, то они фактически не могли не иметь своего торгового флота, тем более, что греческий архипелаг самой своей природой приспособлен к тому, чтобы быть родиной смелых моряков. Этот географический довод единственно надежен, а потому перевешивает целые томы «свидетельств» псевдо-современников династии Палеологов. Царь-Град, Смирна, Афины и архипелаг должны до конца своего существования иметь свой торговый флот и своих греческих моряков. А венецианские и генуэзские суда дальнего плавания по пути в Черное море неизбежно должны были останавливаться в Царь-Граде и, как всегда бывает в портовых городах, оставлять в нем часть своих прибылей.

В прежнем изложении я не раз уже показывал, что Одиссея есть поэма из времени венецианского и генуэзского мореплавания, а теперь я должен прибавить, что этот же период был тоже и временем национального греческого мореплавания. Самые факты не раз происходивших избиений греками венецианских колонистов указывают на их соперничество с местными морскими конкурентами. Точно также и поэма Илиада, т. е. поход на город Илион или город Ильи-пророка, есть поэма о взятии крестоносцами Элии Капитолины, как назывался у греков современный Эль-Кудс, т. е. город Ильи Святого, он же Иерусалим современных нам христиан. Таким образом, и появление в этом Иерусалиме Эль Кудсе, а также и в развалинах разных крепостей на берегах Черного моря, остатков греческих ваз и других произведений должно быть отнесено ко времени крестоносных государств. Они достаточно свидетельствуют, что не одни венецианцы или генуэзцы господствовали в данных пунктах, но также и греческие моряки и купцы.

Нам интересно здесь отметить, что и второе прозвище города Илиона — Троя — в переводе с библейского языка, знаменательно. Троя, латинское — Troia, греческое — Τροία, по-еврейски — ТРА-ИЯ (תרע־יה), значит — «Врата Господни», т. е. то же самое, как и Вавилон (Баб-Илу — Врата Господа).

Итальянское Возрождение (Rinascimento), по крайней мере в одной части этого сложного культурного процесса, характеризуется повышенным интересом к греческой литературе и греческому языку. Конечно, не в реставрации древности заключалась сущность Ренессанса, как полагал в свое время Фойгт, что сводило бы все черты гуманистического направления к подражанию древности, к «процессу рецепции», к отсутствию новых идей. Значение культуры Ренессанса не в том, что она хотела быть обновлением или реставрацией античной культуры, как позднее писал Кертинг; Ренессанс является понятием гораздо более широким, глубоким и жизненным.

Чтобы понимать его, надо прежде всего познакомиться с тем влиянием, которое оказали на него средневековая ромейская традиция и византийские греки, в частности. Не интерес к мифической классической древности и ознакомление с нею вызвали Возрождение, а, наоборот, те жизненные условия итальянской жизни, которые развили это культурное движение. Не лишнее вспомнить, что у нас еще несколько десятков лет тому назад существовало мнение, перешедшее даже на страницы учебников средней школы и излагавшееся в виде доказанного положения, будто итальянское Возрождение было вызвано греками, бежавшими туда из Византии перед турецкою опасностью, после падения Царь-Града в 1453 году.

Но это не совсем верно.

Корифеи так называемого раннего итальянского Гуманизма, Петрарка и Боккаччьо, жили еще в XIV веке. А что же представляли собою известные греческие писатели, скульпторы и живописцы, имена которых связаны с эпохою раннего Возрождения, т. е. XIV и самого начала XV века?

Бернардо, принявший в Калабрии пострижение под именем Варлаама и пробывший некоторое время в Солуни, на Афоне и в Царь-Граде, представляет собою фигуру, о которой нередко говорят первые гуманисты. В Авиньоне с «Варлаамом» сблизился Петрарка и стал у него учиться греческому языку, чтобы в подлинниках читать греческих авторов. В одном из своих писем он говорит о Варлааме:

«Это был человек, столько же обладавший прекрасным даром греческого словесного искусства, сколько лишенный этого дара в латинском языке. Будучи богат идеями и отличаясь острым умом, он затруднялся в выражениях, способных передать его мысли».

А Боккаччьо в своем сочинении «Генеалогия богов» называет Варлаама человеком «с маленьким телом, но с огромными знаниями, какого у греков не было уже много столетий», и безусловно доверяет ему во всем, что касается Греции. Однако, вряд ли можно согласиться с тою переоценкою влияния Варлаама на Возрождение, которую мы встречаем иногда на страницах иностранной и русской литературы. Это скорее был лишь учитель греческого языка, могущий служить справочным лексиконом, «заключавшим в себе, по словам Карелина, очень неточные сведения». Средневековый схоластик, он мог поделиться со своими западными друзьями лишь знанием греческого языка и отрывками эрудиции. Его возвеличили вследствие надежд и чаяний, в которых выразилась самостоятельная эволюция Гуманизма, но которых он не был в состоянии «оправдать».

Вторым греком, сыгравшим некоторую роль в эпоху раннего Возрождения, был умерший в шестидесятых годах XIV века ученик Варлаама, Леонтий Пилат, бывший подобно своему учителю родом из Калабрии. Переезжая из Италии в Грецию и обратно, выдавая в Италии себя за грека из Солуни, а в Греции за итальянца и не уживаясь нигде, он пробыл три года во Флоренции с Боккаччьо, который, как я уже упоминал, учился у него греческому языку и добывал от него сведения для своей «Генеалогии богов».

Мы видим, что оба эти деятеля эллинизма были не из Греции, а из итальянской Калабрии, и потому нам важно проследить вкратце эволюцию эллинизма и в южной Италии, и в Сицилии, греческое население которых в несколько приемов увеличивалось значительными притоками. В VIII веке большое число греческих монастерионцев прибыло в Италию, спасаясь от преследования императоров-кумироборцев, а в IX—X веках греческие беглецы из Сицилии, завоевываемой арабами, наводнили южную Италию. Это был, вероятно, главный источник эллинизации Италии, так как византийская культура ее начинает расцветать лишь с X века, «как если бы она была лишь продолжением и наследством греческой культуры Сицилии».4 Расцвет этой культуры обнимает период от второй половины IX до второй половины X века, но он продолжается и позже, в эпоху «норманнов»... Греческая южная Италия в средние века дала ряд писателей, которые посвящали свой труд не только клерикальной «житийной» литературе, но и церковной поэзии, а также «блюли предания науки». Во второй половине XIII века Рожер Бекон писал папе об южной Италии, что в ней «духовенство и народ были чистыми греками во многих местах». Один старый французский хроникер утверждает для того же времени, что в Калабрии и Апулпи даже крестьяне говорили только по-гречески.

4 P. Batiffol, «L'abbaye de Rossano». Paris. 1891. IX.

Итак, для первоначального технического ознакомления с греческим языком и с греческой литературой итальянцам XIV века незачем было обращаться в Византию. У них был рядом первоисточник для этого в южной Италии, которая и дала Италии Варлаама и Леонтия Пилата.

Действительное влияние Византии на Италию начинается только с конца XIV века и продолжается только в течение XV века, когда туда приезжают настоящие византийские гуманисты, какими являются Мануил Хрисолор и особенно Гемист Плетон и Виссарион Никейский.

Родившийся около половины XIV века в Константинополе Мануил Хрисолор уже пользовался у себя на родине славою выдающегося преподавателя, ритора и философа. Молодой итальянский гуманист Гуарино отправился в Царь-Град со специальною целью послушать Хрисолора и, научившись у него греческому языку, приступил к изучению греческих авторов.

Приехав в Италию по поручению императора с политической миссией, Хрисолор, слава которого дошла уже до Италии, был восторженно там встречен, и итальянские гуманистические центры наперерыв друг перед другом приглашали его к себе. В продолжение нескольких лет он преподавал во Флорентийском университете, где его слушала целая плеяда тогдашних гуманистов. Переехав, по просьбе жившего тогда в Италии императора Мануила II, на короткое время в Милан, он после этого был профессором в Павин. Проведя некоторое время в Византии, он вернулся в Италию, сделал, по поручению императора, большое путешествие в Англию, Францию и, может быть, в Испанию, и затем сблизился с папской курией. Посланный папою в Германию для переговоров о предстоящем соборе, он, узнав, что собор состоится в Констанце, приехал туда и там умер в 1415 году. Хрисолор, очевидно, имел большое влияние благодаря своей преподавательской деятельности и уменью передавать слушателям свои обширные познания. Оставленные им сочинения в виде богословско-церковных трактатов, греческой грамматики, некоторых переводов, например «дословного перевода Платона», и ряд его писем не обнаруживают в нем большого литературного таланта. Но влияние его на гуманистов было громадно, и они рассыпали ему необычайные похвалы. Гуарино сравнивает его с солнцем, озарившим Италию, погруженную в глубокий мрак, и желал бы, чтобы благодарная Италия воздвигала ему на его пути триумфальные арки. Его называют «князем греческого красноречия и философии». К числу его учеников принадлежали самые крупные деятели нового направления. Французский историк Возрождения Monnier, вспоминая отзывы гуманистов о Варлааме и Пилате, пишет:

«Хрисолор — не тупая башка, не вшивая борода, не грубый калабриец, готовый дико хохотать над тонкими остротами Теренция. Это настоящий грек. Он из Византии, и благородного происхождения. Он — ученый, и кроме греческого языка знает и латинский. Он — важен, мягок, религиозен и благоразумен. Он как будто рожден для добродетели и для славы, и знаком с последним словом науки о высоких предметах. Словом, это — учитель, это первый греческий профессор, который, возобновляя традиции, занял кафедру в Италии».

Однако, гораздо шире и глубже влияли на Италию в XV веке другие знаменитые представители византийского Возрождения, Гемист Плетон и Виссарион Никейский. О первом из них, как возбудителе основания Платоновской академии во Флоренции и насадителе платоновской философии на Западе, я уже говорил. Да и второй из них представляет собою первостепенную величину в культурном движении того времени.

Как и Георгий Трапезундский, который создал Альмагест под именем Птолемея, Виссарион Никейский родился в самом начале XV века тоже в Трапезунде, где и получил первоначальное образование. Отправленный для дальнейшего усовершенствования в Царь-Град, он там начал изучение греческих поэтов, ораторов и философов. Встреча с итальянским гуманистом Филельфо, слушавшим тогда также лекции на берегах Босфора, познакомила Виссариона с гуманистическим движением в Италии. Уже монахом продолжал он свои занятия в Пелопоннесе, в культурной Мистре, под руководством знаменитого Плетона. В качестве никейского архиепископа он, — как я уже говорил, — сопровождал императора на Ферраро-Флорентийский собор и имел сильное влияние на ход этого совещания, постепенно склоняясь на сторону унии.

«Я не считаю справедливым, — писал Виссарион во время собора, — разделяться с латинянами вопреки всяким разумным основаниям».

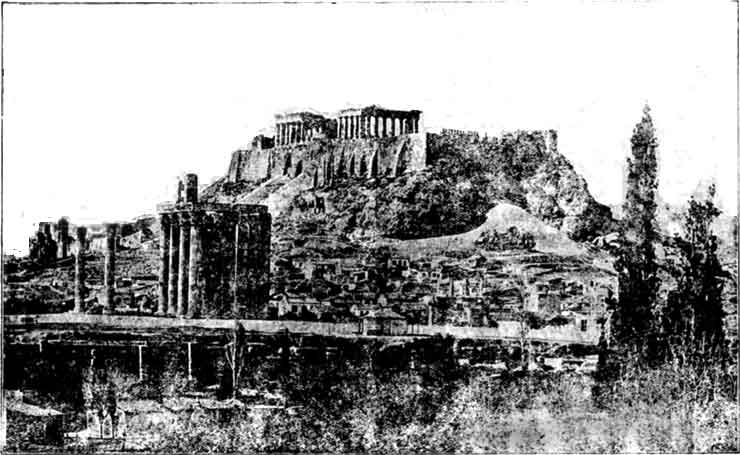

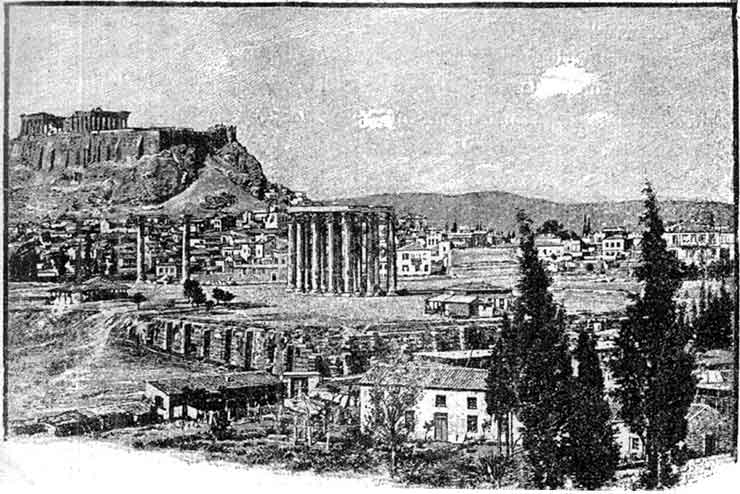

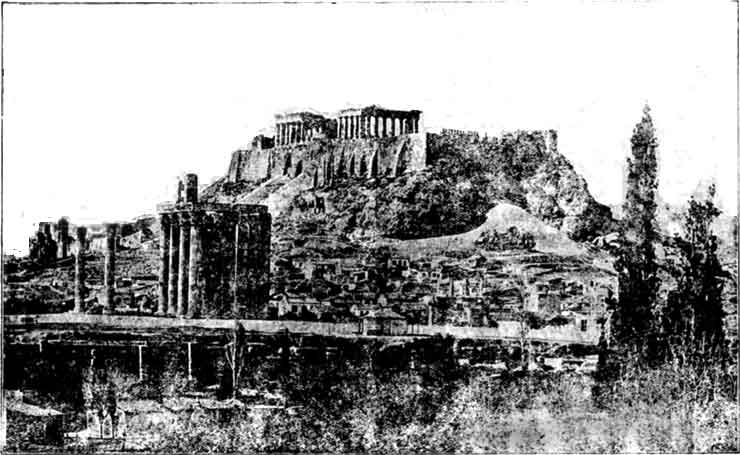

Вид на Афины и их акрополь с юго-восточной стороны, из долины Илиссе. (По фотографии.)

На высоте храм Афинской Девственницы. Внизу на левой стороне Одеон Ирода Аттика, к которому примыкает Эвменона Стоа. Спереди на левой стороне 16 коринфских колонн Олимпейона, храма Олимпийского Зевса; далее с правой стороны арка Адриана, составляющая границу между старым городом и «Адрианополем». На склоне, справа за Олимпейоном, можно различить скамьи Днонисова театра; над ними грот, в настоящее время капелла Panagia Speliotissa. |

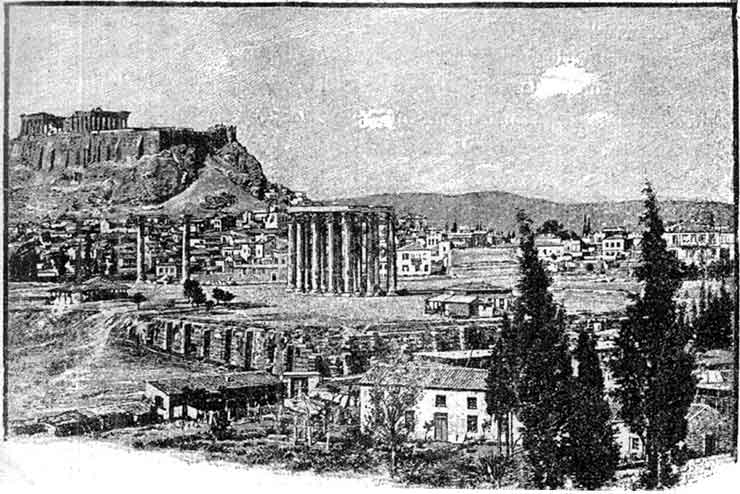

Рис. 142. Современные Афины. |

Во время своего пребывания в Италии, попав в обстановку кипучей жизни Возрождения, он очень сблизился с папской курией, а по таланту и образованию не уступал итальянским гуманистам и завязал с ними широкие сношения. По возвращении в Царь-град Виссарион быстро убедился в несочувствии папе громадной массы греческого населения и в невозможности провести дело унии на Востоке так, как ему хотелось бы. Получив известие о назначении его кардиналом римской церкви, чувствуя ложность своего положения на родине и уступая желанию снова попасть в центр гуманизма, он навсегда покинул Византию и переселился в Италию.

Там, в Риме, дом Виссариона сделался центром гуманистического общения. Друзьями его были наиболее выдающиеся представители Гуманизма, как например Поджио Браччиолини и Валла. Последний называл Виссариона за его превосходное знание обоих древних языков «лучшим греком из латинян и лучшим латинянином из греков» (latinorum graecissimus, graecorum latinissimus). Усердно покупая книги или заставляя их для себя переписывать, Виссарион составил у себя дома превосходную библиотеку, в состав которой вошли как произведения отцов восточной и западной церкви, так и сочинения гуманистической литературы. В конце жизни он подарил это богатейшее для того времени, книгохранилище городу Венеции, где она и явилась одним из главных оснований знаменитой теперь библиотеки святого Марка, .на входной двери которой до сих пор можно видеть нарисованный портрет Виссариона.

Почти вся литературная деятельность Виссариона протекала в Италии. Кроме многочисленных сочинений богословского характера, в области полемики и экзегетики, Виссарион оставил гораздо более характерные для него, как гуманиста, псевдо-переводы классических авторов — Демосфена, Ксенофонта и метафизики Аристотеля.

Он представлял собою «лучше, чем кто-либо другой из крупных людей его времени, пример слияния греческого гения с гением латинским, из чего и вытекает Возрождение» —пишет о нем Васт.5

5 H. Vast, «Le cardinal Bessarion», IX.

«Виссарион жил, — пишет он далее — на рубеже двух эпох. Это — грек, сделавшийся латиняном, кардинал, покровительствующий ученым, богослов-схоластик, ломающий копья в пользу платонизма, усердный почитатель византийской древности, содействовавший более, чем кто-либо, зарождению современности (l'âge moderne). Он связан со средними веками своим идеалом, который он старается осуществить в христианском единении и .крестовом походе, и вместе с тем он господствует над своим веком, он его с жаром толкает на новые пути прогресса и Возрождения».

Один из современников Виссариона, Михаил Апостолис, даже делает из него, в своем увлечении, как бы, полу-бога. В своей надгробной речи ему он написал:

«Виссарион был отображением божественной и истинной мудрости ».

Но Византия внесла свою лепту в историю Возрождения не только насаждением знания греческого языка и литературы путем уроков и лекций, не только деятельностью своих талантов, открывавших Италии новые горизонты, какими были Плетон и Виссарион. Она дала Западу почти все греческие рукописи, приписываемые теперь мифической античной литературе, не говоря уже о текстах византийского времени и отцов греческой церкви.

Итальянские гуманисты во главе с известным апокрифистом-библиофилом Поджио Браччиолини, объехавши Италию и Западную Европу, «открыли» там к тридцатым годам XV века, т. е. к эпохе Флорентийского собора, почти все произведения мифических латинских классиков, какие мы теперь знаем. А со времени появления в Италии Мануила Хрисолора, возбудившего восторженное поклонение мифической древней Элладе, в Италии появилось сильное стремление к приобретению и греческих книг. Возвратившиеся из Византии итальянцы, ездившие туда учиться греческой мудрости, обязательно привозили с собой и греческие классические рукописи, написанные ими самими или их учителями.

Первым из них был слушатель Хрисолора в Константинополе Гуарино, который привез в Италию несколько «древних» книг. Но чем Поджио был для собирания подложных памятников римской литературы, тем для греческой литературы сделался Джованни Ауриспа, который, отправившись в Византию, привез из Константинополя, Пелопоннеса и островов не менее 238 рукописей, т. е., другими словами, целую библиотеку, которая заключала в себе большинство известных нам греческих классических писателей. И все эти книги нашлись там только по одному экземпляру, чем (по теории размножения общеинтересных рукописей в геометрической прогрессии) и доказывается, что они были недавнего происхождения и их еще не успели переписать по прогрессии ах, где а есть число переписанных за первое десятилетие экземпляров, а х число десятилетий, прошедших до находки.

Так путем апокрифов XV и даже XVI века и создалась древне-«классическая литература», которую впрочем всю можно уместить в одном большом книжном шкафу (чего не надо забывать при ее количественной оценке)!

Ведь, наша новая литература в высоко-культурных странах за один или два года дает много большее число оригинальных произведений и в беллетристике, и в науке!

Однако, если в количественном отношении классическая литература так ничтожна сравнительно с современной и даже с литературой эпохи Возрождения, то может быть она превосходит их в качественном?

И этого никак нельзя сказать, когда мы снимем с себя гипноз, под действием которого привыкли ее рассматривать. Представление о ее величии есть только наш «условный рефлекс», а при беспристрастном изучении она тотчас же становится и количественно, и качественно, на свое истинное хронологическое место: расцвет эпохи Гуманизма, как первая ступень современной нам литературы.

Вот, например, передо мной лежит изящно изданный том, «Эпиграммы» прославленного Марциала, относимого к первому веку нашей эры, в переводе талантливого поэта А. А. Фета, в издании 1891 года. На левых страницах дан проверенный латинский текст, а на правых перевод.

Прежде всего обращает на себя внимание, что на левой,. латинской, стороне находится немало стихотворений, которые заменены точками на правой, т. е. оставлены без перевода. Почти все они посвящены женщинам и исключительно циничны, как это постоянно находим и у сатириков Эпохи Гуманизма. Для образчика привожу только одну 98-ю Эпиграмму в две строки:

|

Cantasti male, dum fututa es, Aegli,

Jam cantas bene: basianda non es.

(Плохо пела, Эгля, после совокуплений,

Теперь поешь хорошо: значит — не целована.) |

По тут еще, с непривычки к такому жанру, человек, не читавший Раблэ и других сатириков Эпохи Гуманизма, получает ложное впечатление чего-то оригинального. А когда переходишь к не циническим эпиграммам, допустимым и в современной литературе, то начинаешь невольно клевать носом от наводящей. сонливость скуки.

Вот, хотя бы например, эпиграмма адвокату (.N1 97):

Если все завопят, говорить начинаешь ты, Невой,

И патроном себя и защитником мнишь.

Но тогда, ведь, ораторы — все. А теперь

Все, вот, молчат... Так скажи ж что-нибудь! |

Неправда ли читатель, как неподражаемо? А таких «эпиграмм с позволения сказать» подряд 678 штук!

Так чему же удивляться, если в то время, как в общественных библиотеках всех стран современные романы, повести и стихотворения, как оригинальные, так и переводные быстро истрепываются от постоянного спроса читателей и их действительного чтения, — классическая литература даже в переводе известнейших писателей и несмотря на ее школьную рекламу остается десятки лет не разрезанною и без единого спроса? И если есть хоть капля справедливости в старинной пословице: «глас народа — глас божий», то уже один этот факт достаточно определяет, невысокое (конечно, по нашему времени) качество классической. литературы, столь незначительной и по количеству, в сравнении; с новейшей.

назад начало вперёд