Н.А.Морозов / «Христос». 3 книга. / ПРОЛОГ /

ГЛАВА II.

МУЗЫКА РЕЧИ. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СЛОВО В ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОМ ОСВЕЩЕНИИ.

| |

Различие языков заставляет человечество идти к истине как бы различными путями, освещая ее с разных точек зрения, и это служит залогом наиболее полного достижения истины.

В. Богородицкий. |

Одно из величайших затруднений при рациональном естественно-научном способе изучения памятников древней человеческой жизни, особенно же относящихся к умственной эволюции человечества,—заключающейся в развитии его мифологии, религии, географических, исторических и естественно-научных представлений,—состоит в необходимости собственных предварительных и разносторонних сведений в области важнейших отраслей современной и прошлой науки. В особенности же тут необходимо знание индивидуальной и массовой психологии, астрономии и астрологии, химии и алхимии, физики и магии, географии и геологии, анатомии и физиологии, механики и материальной культуры, сравнительной лингвистики и совершенно еще новой, родственной с нею науки—общенародной антропофоники, существующей пока лишь в мечте, и в умении легко комбинировать их общие и частные результаты между собою. Без этого историк древнего мира будет постоянно ходить как слепой в глухом лесу и постоянно будет сбиваться с правильного пути.

В первой книге настоящего исследования я уже указал на необходимость знания астрономии, как в ее астрологическом прошлом, для понимания астральных аллегорий Библии, так и в ее современном математическом состоянии, чтобы легко вычислять указываемые в первоисточниках комбинации светил для установления правильной хронологии1 описываемых событий. Во второй книге я наметил необходимость знакомства с геофизикой и с геологией, а здесь я покажу необходимость для историка культуры знакомства с анатомией, особенно же с основным органом всякой психики—головным мозгом вообще, для того, чтобы понимать, почему, кроме реальной истории человечества и его матери-природы, в сознании человека появлялись и развивались еще иллюзионарные их истории, и почему кроме реальных представлений людей о самих себе и об окружающем их стихийном и органическом современном мире у них до сих пор развиваются еще и иллюзионарные представления, заставляющие их нередко, на горе себе, идти по ложному пути в созидании своей жизни.

1 С целью облегчить историкам решение подобных вопросов, а также и легко проверять чужие вычисления и определения, я составил «Наглядные таблицы движения небесных светил», которые дам в четвертой книге. По ним каждый историк легко определит сам времена любой указанной ему планетной комбинации.

А в этой интермедии я покажу еще читателю, как необходимо для действительно научного изучения древней человеческой жизни также и достаточное знакомство со сравнительной лингвистикой и с наукой о звуках человеческой речи, которая, как я уже выразился ранее, существует пока лишь в умах немногих лингвистов и совершенно не знакома не только общеобразованным людям, но даже и специалистам по смежным с нею областям, каковы социология и общая история человеческой жизни на земле.

Многие из не-лингвистов, я думаю, даже еще и не слыхали об антропофонике. Ее не преподают ни в каком из общеобразовательных учреждений, и однакоже она чрезвычайно важна и как общеобразовательный предмет, и как первостепенное средство для восстановления прошлой истории человечества, и в этом смысле ее общий очерк необходим в моем исследовании. Ведь его заголовок «Христос», как я уже упоминал в предисловии к первой книге, не ограничивает моего предмета одним евангельским магистром оккультных наук. Это греческое слово значит просто посвященный в высшую степень древней, замкнутой в себе корпорации, ученых, считавших свою науку дарованной им самим богом-отцом и державших свои знания в строгой тайне от посторонних. Его буквальный смысл—помазанный (Христос), так как посвящение в высшую степень магистра сопровождалось тогда мазаньем головы человека ароматическим растительным маслом посредством небольшой кисточки, или возлиянием этого масла из кувшина на темя посвящаемого. Если верить в древность старозаветной Библии, то этот обряд практиковался еще над Саулом, а если обратиться к историкам христианской церкви, то оказывается, что миропомазание посвящаемых в высшие теократические должности развилось только с IV века нашей эры, при чем освящение самого масла было приурочено (с V века) к страстному четвергу, т. е. связано со столбованием «Великого царя».

В этом широком смысле я и понимаю слово «Христос» в моей книге, и потому для меня и Моисей, и Арон, и Самуил, и Илия такие же. христы, как и евангельский, независимо от того, мифичны они все, или их библейские и евангельские биографии являются первобытными фантастическими романами из жизни реальных личностей. Давая их естественно-научную обработку, я неизбежно должен был не раз прибегать и к сравнительной лингвистике, которая, в свою очередь, делается серьезной наукой только в связи с антропофоникой и остается без нее как бы зданием без прочного цемента. Особенно же это важно для того, чтобы выяснить себе, насколько заслуживают доверия традиционно дошедшие до нас от наших предков произношения слов, мимолетно колебавших атмосферу земного шара более тысячи лет тому назад, так как по этим давно минувшим звукам нам приходится делать выводы и о соответствующих им давно минувших фактах.

В чем же сущность антропофоники?

Рассмотрим и этот вопрос в эволюционном порядке, чтобы сразу связать в нем современное состояние с отдаленным прошлым. Как я уже и говорил, древние считали слова особыми газообразными существами, мимолетными духами, вылетающими из уст мыслящего человека, влетающими затем—через уши—в души окружающих их живых существ и воспроизводящими в них образы и идеи, роящиеся в «душе говорящего». И этим невидимым существам приписывалась, кроме того, и творческая сила.

«В начале было слово и слово было у бога и слово было,— бог»,—говорит евангелист Иоанн в начале своего «Благовествования». А его последователи и продолжатели еще прибавили, будто это же «слово», произнесенное богом-отцом, войдя в Палестине через ухо в душу прекрасной еврейской девушки Марии, получило там часть ее тела и, неожиданно для окружающих, вышло из нее как «богочеловек», для того, чтобы освободить людей от их «первородного греха», т. е. от старых заблуждений, сделавшись провозвестником истины.

Для нас, знающих уже, что слова всякой речи являются волнообразными сотрясениями воздуха, вся эта история кажется, конечно, детски наивной, но не такова она была для наших предков даже и в начале эпохи Возрождения. Ведь они еще не могли знать ни акустики, ни оптики, хотя и теперь есть простодушные люди, верящие в возможность научной обработки этих отраслей человеческого знания чуть не питекантропами (о которых я говорил во второй книге этого моего исследования) и не качающие с недоумением головами, когда им говорят, будто Птолемей Александрийский написал во II веке нашей эры «Оптику», в которой развивается современное нам учение об отражении и преломлении света.

Но не так выходит на деле, когда вместо апокрифов мы начинаем исследовать действительные документы древности.

Вот, например, хотя бы библейская книга «Бытие», по которой учились и физике, и космогонии вплоть до нового времени. В первой ее главе каждое слово «отца богов» получает вещественную оболочку, как и в евангелиях, показывая ту же самую эпоху умственной эволюции ее авторов. Стоило отцу-богов сказать: «да будет свет!», и свет явился в виде «прозрачного воздуха», т. е. такой среды, через которую, как щупальцы, проникают невидимые и неощутимые истечения нашей души.

Выйдя из нашей головы через глаза и достигнув рассматриваемого предмета, они снова возвращаются через те же глаза в нашу душу для того, чтобы сообщить ей то, что они ощупали вне нас. Слово «свет» и превратилось в свет, как только было произнесено богом.

Только с этой точки зрения становятся понятными и дальнейшие строки библейского мифа о «седмице творения», в которых реальные источники света—небесные светила—оказываются сотворенными уже после того, как прозрачный для глаза дневной воздух сменил непрозрачную для них ночную тьму в четвертый раз...

Так постепенно образовалось на берегах Средиземного моря (и притом не ранее IV века нашей эры) каббалистическое представление о неразрывном сродстве между предметами и их именами, и появилась наивная для нас идея о том, что можно получить точное представление о сущности и составе всех предметов и отвлеченных представлений, изучая не их самих, как теперь мы делаем, а один звуковой или буквенный состав их названий на древне-еврейском языке, на котором, будто бы, вызвал их к бытию сам творец. Не предмет с этой точки зрения предшествовал своему названию, а название, возникнув в душе бога-творца, вызвало к бытию самый предмет: в начале было слово и слово было—бог (т. е. творец своего предмета)—говорит, как мы уже видели, евангелие Иоанна, этот важный первоисточник для понимания психологии интеллигентных вершин человечества средних веков. Ведь только афинский философ Прокл, живший,—говорят нам,—между 410 и 485 годами нашей эры, открыл, что между словами и предметами мысли существует естественная связь, хотя,—как наивно передают нам средневековые авторы,—Аристотель будто бы опроверг эти идеи Прокла еще за 800 лет до его рождения, и Прокл, выросши, конечно, не мог не прочесть возражений такой знаменитости,2 особенно, когда они направлены (хотя и за 800 лет) прямо против него.

Теперь,—как я уже говорил,—различные лучи света для нас только одна серия из огромного ряда невидимых нами рядов различных волнообразных колебании междузвездной среды, проницающей все предметы, кроме их атомов. Они происходят от атомных вибраций всех физических тел и производят как силу тяготения,3 так и электро-магнитные притяжения и отталкивания подвергающихся им предметов. Многообразные звуки, слышимые и не слышимые нами, теперь для нас только несколько серий из огромного числа различных систем волнообразных движений земной атмосферы. Они исходят от звучащих тел и передаются окружающей нас смесью азота, кислорода и нескольких других веществ, растворившихся в прилегающей к земному шару междузвездной среде (подобно тому, как соль или сахар растворяются в воде), и не улетают вдаль только благодаря их притяжению земным шаром.

2 Так как идеи Аристотеля стали распространяться и сделались необычно модными между передовыми деятелями всемирной науки—европейцами—только в XIII—XIV веках нашей эры, то я считаю их и возникшими лишь накануне того времени, а не за полторы тысячи лет назад до него. После такого долгого лежанья в подвале не прорастет никакое зерно, даже и ржаное.

3 О силе тяготения см. мою книгу: «Основы качественного физико-математического анализа», 1908 г., а также мою статью «Sulla necessita di nuovi studii forza di gravitaione» (La Sciena per tutti, 1909, № 10) и самую последнюю мою книгу «Принцип относительности и абсолютное» (Госуд. Издательство, 1920 г., Петроград).

Почему же мы слышим лишь несколько серий из огромного числа колебаний, которые способны передаваться нашему слуху от ритмически колеблющихся тел нашей атмосферой? Почему одновременность одних из них нам приятна и кажется музыкальным аккордом, а одновременность других—диссонансом?

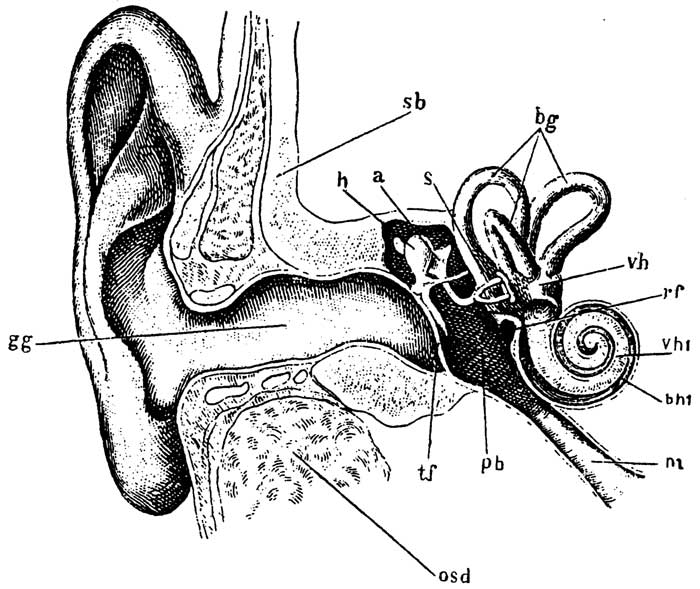

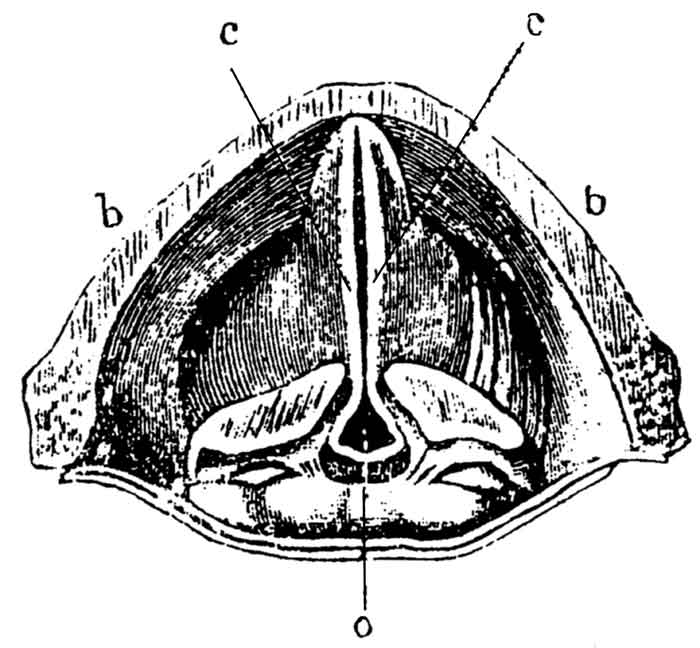

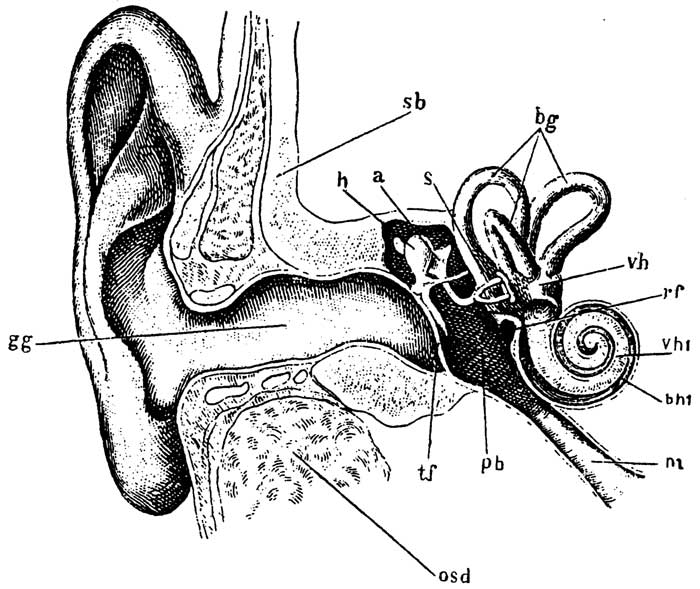

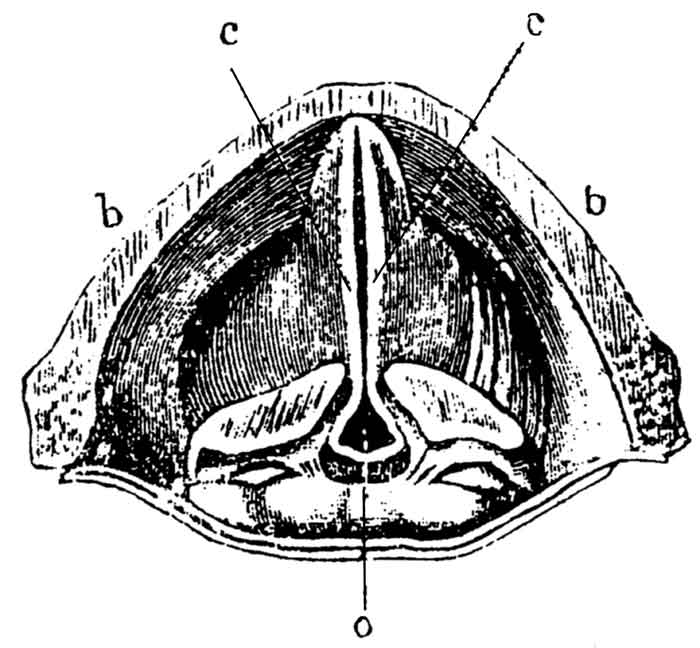

Первое обстоятельство объясняется устройством нашего слухового органа. За барабанной перепонкой, защищающей его внутренность, находятся сразу два органа: полукружные каналы в числе трех, перпендикулярных друг к другу, в которых давление весомой жидкости служит нам для показания верха и низа и дает этим подсознательной области большого мозга непрекращающиеся импульсы к сохранению нами равновесия в стоячем положении (рис. 2, bg), и улитка в виде канала, свернутого спиралью в 2½ раза (рис. 2, lhl и vhl) и наполненного лимфатической жидкостью, представляющая наш истинный слуховой орган.

Рис. 2.

Орган нашего слуха и ощущения равновесия: t∫—барабанная перепонка; s—стремя; h— молот; а—наковальня; vh—улитка—истинный орган нашего слуха; bg—полукружные капалы, орган нашего представления о верхе и низе и инстинктивного поддержания нашего равновесия; n—Евстахиева труба, открывающаяся в глотку. |

Звуковые волны, проникая сквозь барабанную перепонку во внутреннюю часть каналов нашего уха, идут через вторую перепонку в улитку, где колебания разделяющей ее перепонки (рис. 3) и интерференционные узлы в самой жидкости (рис. 4), приведенной в звуковое движение, дают нам возможность определять высоту не только одного основного тона в доходящем звуке, но и значительного числа налегающих на него более мелких или крупных колебаний, мета-тонов, присутствие которых и определяет нам колорит звука, различный в музыке различных инструментов и в голосах различных людей, даже членов одной и той же семьи. Действие перепонки в улитке очень похоже на действие струн рояля. Приоткройте его крышку и произнесите: «О»... Ему дадут отзвук только те струны рояля, которые настроены в униссон с метатонами этой гласной, и рояль, как эхо, ответит вам: «О»... Точно так же и при произнесении вами всякой другой буквы. Так же поступает и наша ушная улитка, а проходящие в нее слуховые нервы передают это в серое вещество нашего головного мозга, которое (а не ухо!) воспринимает и запечатлевает в себе их и, когда нужно, доводит до той области нашего мозга, где локализирована наша сознательная жизнь, как мне кажется,—в мозжечке.

Рис. 3.

Поперечный разрез улитки с обозначением разделяющих ее слуховых перепонок.

|

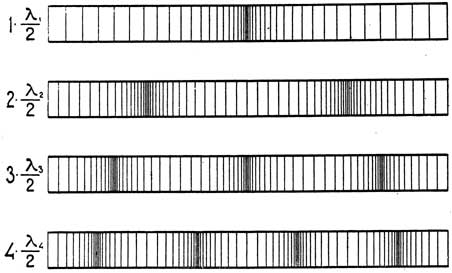

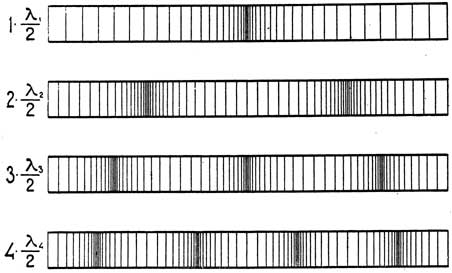

Рис. 4.

Стоячие волны звука и полосы интерференции.

|

Тот же рояль дает нам объяснение, почему все октавные тоны, несмотря на разность высот, кажутся нам сходными, и получили те же самые названия: до, ре, ми, фа, соль, ля и си, несмотря на разность высот. Это потому, что если вы дадите струне свойственное ей основное колебание, то она даст сама по себе, хотя и в более слабой степени, и ближайшие к ней октавные колебания. Значит, если одновременно с этим зазвучит другая струна на октаву выше или ниже, то волны обоих звуков гармонически налягут друг на друга, усиливая свои обертоны, (рис. 5) и впечатление получается такое же, как и в поэзии от полной рядовой рифмы.

Рис. 5.

Два результата наложения друг на друга поперечных волн (и вместе с тем графика сгущений и разрежении продольных). Черная линия есть результат наложения двух соответствующих ей пунктирных синусоид. В случае a—когда начала обеих направлены согласно, а в случае b—когда начала противоположны. |

Когда на два или три колебания одной струны приходятся три или четыре другой (с достаточной точностью для того, чтобы они могли самопроизвольно исправить малые дробные прибавки или недочеты воздействием друг на друга), то происходит нечто в роде чересстрочного чередования двух или трех рифм, и впечатление получается приятное. А при значительно большей сложности никакой самопроизвольной ассимиляции тонов не произойдет и получится то, что мы называем диссонансом или дисгармонией звуков, как это видно на волнистых линиях рисунка 7, вычерченных посредством прибора, представленною на рисунке 6.

Если мы допустим, как это принято, что среднее человеческое ухо воспринимает как звук, а не как треск, только волны свыше 16 колебаний в секунду, то следующие его октавы будут 32, 64, 128, 256,512, 1024, 2048, 4096 колебаний в секунду, и последние из них услышит лишь редкое ухо, а для обычного—оно уже тишина. И мы видим, что промежутки между ними возрастают в геометрической прогрессии, тогда как число различных тонов (называемых музыкальными полутонами) для уха европейца остается и в нижних, и верхних октавах только 10 (с бемолями и диезами), и редкий слух определяет звуки, промежуточные между ними, называемые четвертями тонов, что опять сближает наш орган слуха с роялем, в котором тоны переходят один в другой не непрерывно, а ступенчато, путем ассимиляции промежуточных с ближайшим к ним полутоном или, в крайнем случае, с четвертью тона.

Значит, тоноразличительная способность нашего уха возрастает, как логарифм частоты колебаний по основанию два, и для того, чтобы привести верхние и нижние тона к психологической однородности, надо брать не прямые числа колебаний, даваемые опытом, а их логарифмы по основанию два, т. е. помножать обычные десятичные логарифмы, взятые от полученных опытом чисел колебаний в секунду, на модуль вторичной системы логарифмов 3,3219 по формуле

D = 3,3219 lg N0 — 3,3219 lg N1

где D есть ступень полутонной слышимости, т. е. нота европейской музыкальной шкалы, N0 число двойных (т. е. взад и вперед) колебаний исследуемого в этом отношении музыкального тона, а N1— число таких же колебаний близкого к нему тона, от которого ухо уже не может его отличить. У обычных европейцев D=0,04, у индусов, повидимому, D менее этой величины (четверти тона).

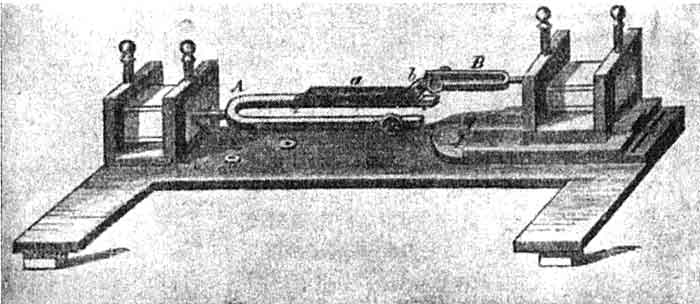

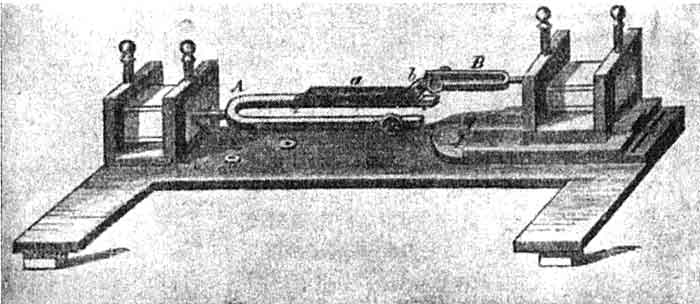

Рис. 6.

Прибор для вычерчивания кривых линий, данных на рис.7. Если левый (больший) камертон А, на котором приделана закопченная слюдяная пластинка а, неподвижен, то острие на конце меньшего камертона В, приведенного в звуковое колебанье и движущегося по подставке в направлении А, вычертит на закопченной пластинке правильную волнистую линию. Если же при этом привести в звучание и камертон А, то колебания одного камертона налягут на колебания другого, а потому и вычерчиваемая линия усложнится в зависимости от того, в каких соотношениях находятся частоты колебания обоих камертонов, как это и дано на рис. 7.

|

Рис. 7.

Графики музыкальных тонов, получающиеся на закопченной пластинке камертона А предшествовавшего чертежа. Первая кривая, когда частота колебаний камертона В вдвое более частоты камертона А. Вторая тоже, но не вполне точно. Третья, когда на одно колебание А приходится три колебания камертона В, и т. д., как показано сбоку. При более сложных отношениях (как 24 : 25 или 80 : 81 внизу) получаются то усиления, то замирания звуков, называемые диссонансами. |

При этом название ноты будет определяться дробным остатком (мантиссой) логарифма по приведенной ниже таблице.

ТАБЛИЦА I.

Логарифмические мантиссы десяти полутонов европейской музыкальной шкалы, как десять ступеней слышимости обычного европейского уха XX века (здесь К любое целое число от 5 до 11)

|

Мы видим, что средние промежутки между ступенями музыкальных полутонов здесь 0,085, а потому и всякий звук, который отличается от приведенных во второй колонке этой таблицы не более чем на половину указанного интервала (т. е. не более чем на 0,042), наша слуховая улитка относит к ближайшему из этих чисел, и это дает возможность легко определять ноту экспериментальных данных, не пугаясь того, что в высоких октавах интервалы между числами их колебаний в секунду очень велики. Ведь все те, у которых разница логарифмов меньше 0,042, лежат в пределах ошибок нашего голосового и слухового аппаратов. Вот почему и при составлении диаграмм здесь необходимо употреблять нотную систему, как я приспособил ее на следующих таблицах: она как раз и аналогична логарифмам числа колебаний, хотя и выработана композиторами помимо математики по интуиции.

Итак, наша таблица дает нам возможность легко переводить числа звуковых колебаний на ноты. Мантиссы логарифмов дают название ноты, а их характеристики, К (т. е. целая часть логарифма), дают номер октавы по ключу:

Рис. 8.

Фонетические обозначения музыкальных тонов в соответствии с клавиатурой рояля. Внизу (слева) немецкая система (по Гельм-гольцу), над ней французская (по Пуаро). Полутоны даются черными клавишами. По немецкой номенклатуре повышение основного звука на полтона ( ) обозначается прибавлением слога is (cis, dis, eis, fis, gis, ais, his), понижение на полтона ( ) обозначается прибавлением слога is (cis, dis, eis, fis, gis, ais, his), понижение на полтона ( ) — прибавлением s или es (ces, des, es, fes, ges, as); исключение представляет si ) — прибавлением s или es (ces, des, es, fes, ges, as); исключение представляет si , обозначаемый буквой B). , обозначаемый буквой B). |

Для наглядности я их даю на рис. 8.

| К | = | 5 | . . . | контр-октава |

| К | = | 6 | . . . | большая октава |

| К | = | 7 | . . . | малая октава (ее конец в басовом ключе) |

| К | = | 8 | . . . | 1 октава (ее конец в дискантовом ключе) |

| К | = | 9 | . . . | 2 октава (ее начало в дискантовом ключе) |

| К | = | 10 | . . . | 3 октава |

| К | = | 11 | . . . | 4 октава. |

Мне остается только, в предотвращение сбивчивости при чтении, прибавить, что не все фонетические школы употребляют эту нумерацию октав. Так, французская школа фонетиков называет большую октаву первой, малую—второй, первую—третьей и т. д., и, кроме того, в ней все ноты на четверть тона выше, так что для получения их из вышеприведенных логарифмических мантисс надо вычитать 0,044, при чем для lg2Do получается в этом случае всегда нулевая мантисса (К, 000), что соответствует целой степени числа два (двум полным колебаниям в секунду), тогда как по обычной музыкальной шкале за исходный пункт взято 2,062 колебания в секунду.

По французской шкале у меня и представлены на рис. 16 данные Пуаро, на четверть тона выше обычных у нас нотных.

И если человек сроднился уже с этими новыми естественнонаучными представлениями о свете и звуке, а не принял их в свое сознание как каких-то ненадолго пришедших незнакомцев, то в них он находит еще более поэзии и красоты, чем в их иллюзорных мифических отображениях, только-что очерченных нами. А для познания реальной сущности предметов только пригодны одни современные представления: лишь при естественно-научном понимании эти великие явления природы и предоставляют себя на службу понявшему их человеку, вплоть до телефона и беспроволочного телеграфа.

Каждое светящееся вещество при разложении ого лучей призмой в спектроскопе дает всегда несколько типичных линий, лежащих в совершенно определенных местах радужной спектральной полоски (см. рис. 11, стр. 57). По их положению и виду химик сразу узнает, из чего состоит незнакомый ему минерал, а астроном изучает по ним вещественный состав недоступных для нас небесных светил, определяет их возраст и, сравнивая их между собою, устанавливает общие законы и последовательные ступени их Эволюции. И он видит ясно, что и небесные светила имеют тоже свое рождение, детский возраст, юность, старость и смерть, как и окружающие нас на земной поверхности живые существа.

А при прежних ошибочных представлениях световые лучи были глухи и немы ко всем предложенным им вопросам человека.

Точно так же и в области звуков человеческой речи. Каждый согласный ее звук, изобразимый особой буквой в роде б, в, г и так далее, имеет свою особую фонему, т. е. доходящую до нашею сознания систему, типичных и неизменных во всяком рту колебаний воздуха, ту же самую и в устах мужчины, и в устах женщины, и в устах ребенка, и в устах старика, пока они ясно выговаривают звуки речи. Только по этим фонемам или типичным и неизменным метатонам, сопровождающим обычные звуки человеческих голосов, если они достигли до нашего сознания, мы и отличаем в от х, з от д и так далее, независимо от того, высок или низок тембр голоса данного человека и каковы его индивидуальные особенности. В музыке им аналогичны те системы звуковых метатонов, т. е. сопровождающих тонов, по которым мы отличаем длительные тоны флейты от таких же длительных тонов скрипки и ударные звуки рояля от ударных же звуков колокольчика даже и при той же музыкальной высоте их основных топов, в переливах и комбинациях которых и заключается вся гармония музыки и речи независимо от вышеупомянутых систем надбавочных тонов, соответствующих фонемам.

Произнесите, например, хоть сейчас длительный губной звук в-в-в или вь-вь-вь, ф-ф-ф или фь-фь-фь. Здесь, кроме общего гула, производимого вашим ртом, есть еще для каждого из согласных звуков своя особая серия отличительных метатонов, одинаковых у вас со всеми остальными людьми, независимо от их пола и возраста. Только они одни и отделяют губные в-в-в или ф-ф-ф звуки от зубных з-з-з или с-с-с, или от глоточных в роде h-h-h или х-х-х и т. д., хотя и они такие же длительные. Когда эти метатоны плохо воспроизводятся кем-нибудь, как бывает у плохих певцов, тогда вы перестаете отличать их слова друг от друга.

Произнесите точно так же обычные для русского языка взрывные губные звуки б или бь, п или пь, и вы определите в них соответствующими физическими приборами те же специальные обертоны соответствующих им длительных в-в-в или ф-ф-ф, и вся разница с предыдущими будет только в том, что на этот раз основные вариации губного звука произведены вами путем быстрой размычки предварительно сделанного им противодействия ваших губ: они были сначала стеснены, а потом быстро и прогрессивно затухают, как звук колокольчика.

Каким путем ни проанализируете вы отличительные мета-тоны гортанных, зубных, носовых и других согласных звуков вашего голоса и голосов всяких других людей, вы всегда убедитесь, что у всех лиц, слова которых вы понимаете, между ними нет заметной разницы. Они остаются неизменными и при пении, несмотря на все повышения и понижения тонов голосовой щели, если данное пение для вас понятно.

* * *

Несколько иное покажется вам с первого взгляда, когда вы будете сравнивать не эти только-что очерченные согласные шумы, а гласные звуки вашей речи с их произношением другими, но и тут выходит то же самое, лишь с одной прибавкой. Скажите, например, длительно слоги жэ-э-э или че-е-е, жы-ы-ы или чи-и-и и сравните свое произношение гласных в этих слогах с произношением других. Вы увидите сейчас же, что их всегда сопровождает (чего не было в предшествовавших случаях с согласными звуками) еще особое чисто музыкальное звучание вашей голосовой щели, более высокотонное у женщин и детей, чем у мужчин и стариков, особенно, если кто-нибудь из первых имеет голос сопрано, а кто-нибудь из вторых говорит басом. Но какой бы музыкальной октавой кто ни говорил, вы отметите и здесь соответствующими физическими приборами то же самое, что мы видели и при произношении согласных: к чисто музыкальному и ничего идейного не сообщающему нам тону голосовых связок—говорит ли человек или поет—всегда при звуке жы-ы-ы примешивается к гласной ы более низкая система метатонов, чем при аналогичном ей звуке и в чи-и-и.., а звук э в жэ-э-э... по своим отличительным метатонам настолько же ниже, чем аналогичный ему звук э в слоге че-е-е... А если вы произнесете так называемое и-краткое (й, немецкую йоту—j), то увидите, что, потеряв певучесть голосовой щели, оно сохранило все метатоны гласной i и обратилось в такой же согласный звук, как и все остальные согласные. То же самое вы отметите, произнося и U-краткое в немецком (например, Маўзер) и ы-краткое в произношении этой буквы картавящими, когда вместо раз они говорят ыаз.

Точно то же вы заметите и у остальных гласных звуков своего языка, т. е. у А, О, U.4 Каждый из них вы можете петь, то повышая, то понижая тоны своей голосовой щели, посредством большего или меньшего натяжения голосовых связок в вашей гортани, но опытное исследование соответствующими физическими приборами всегда покажет вам одно в то же. При всех повышениях или понижениях в каждом из гласных звуков человеческой речи еще присутствует от сопровождающего его гула во рту (а уже не в голосовой щели!) своя неизменная система метатонов, т. е. фонема, не зависящая ни от каких произвольных повышений или понижений вашего голоса при речи или при пении, и что как только эти метатоны исчезнут, вы тотчас же перестаете понимать, какой тут гласный звук: он обратится сейчас же в ничего не значащий для вас возглас.

4 Я всегда пишу фонему русского звука У через U, чтобы отличать ее в сравнительном изложении от латинской буквы игрек (у).

По плавным или резким повышениям и понижениям тона голосовой щели мы судим только о душевном настроении говорящего: они то же, что звуки гармонии или органа, и сами по себе не дают никакого понятия о компонентах человеческой речи А, О, Ы и т. д. Представление о гласных звуках речи получается, как я уже сказал, исключительно от примешиваемых нами, по нашему произволу, к музыкальным тонам голосовой щели особых, посторонних метатонов посредством придавания полости нашего рта и губам определенных форм и образования в самом рту шумящей перетяжки между обеими губами или между языком и нёбом. Только на эти фонемы (как их называют), а не на основной тон голосовых связок, и обращаем мы внимание, когда хотим воспринять не внутреннее настроение говорящего с нами, а только смысл его речи. В них же заключается причина и того, что граммофоны тоже могут говорить человеческим голосом. Посмотрите на изгибы окружных линий на их пластинках, по которым идет игла, колеблющая звучащую мембрану, и вы увидите на них под микроскопом и основные тоновые колебания, придающие певучесть и импрессивность голосу, и эти метатонные колебания, единственно дающие определенное смысловое значение певучим волнам.

* * *

Молода еще наука о звуках человеческой речи, и самое имя ее пока не вполне установилось: одни называют ее фонетикой, а другие более точно—антропофоникой.

4 От φωνητιχός—звуковой

Лишь в 1829 году английский ученый Виллис догадался впервые, что мы различаем гласные лишь по вышеописанным, сопровождающим их, типичным тембрам, т. е. призвукам, даваемым полостями глотки, рта, а иногда и носа, и сохраняющим во всяком голосе одну и ту же высоту некоторых своих характеристических тонов. Но, как и часто бывало в науке, вывод Виллиса не обратил на себя серьезного внимания работавших в той области, к которой относилось это открытие, пока к ней не пришла на помощь другая наука—физика.

Идея Виллиса оставалась без последствий около 34 лет—до 1863 г., когда в Германии знаменитый физик Гельмгольц5 воспроизвел опытным путем, с помощью звучащих камертонов, все типические гласные немецкого языка и выпустил в свет свою гениальную книгу: «Учение о звуковых ощущениях», положившую начало новой науке. С тех пор антропофоника сильно двинулась вперед. Вслед за книгой Гельмгольца появилась «Естественная система звуков человеческой речи» Таузинга,6 как первая, еще не полная и во многом ошибочная, попытка ввести порядок в эту мало исследованную тогда область.

В то же время вышла в свет и попытка Дюбуа-Реймона создать всенародный алфавит,7 выработанный на научных основаниях, не приведшая, однако, ни к каким результатам вследствие большой косности европейских правительств, не смогших справиться да с самыми явными недочетами своих современных азбук и с вопиющими нелепостями исторически сложившихся европейских орфографий.

Антропофоника, лишенная возможности самого своего 'Изложения в научной литературе, посредством обычных азбук, пошла вне их исключительно экспериментальным путем, при чем во Франции, во избежание недоразумений, применяется чисто графический метод, инициатором которого был д-р Розапелли, а продолжателем Русело.8

5 F.Helmhholiz. Die Lehre von den Tonempfindungen. 1862. Есть русский перевод.

6 Tausing. Das natürliche Lautsystem der menschlichen Sprache. 1963.

7 Du Bois-Reymond. Kadmus, oder allgemeine Alphabetik fom physikalischen, physiologischen und graphischen Standpunkt. 1862.

8 D-r Rosapelli. Inscriptions des mouvements phonetiques. 1876.

Rousselot. Principes de phonetique exerimentale. 1901.

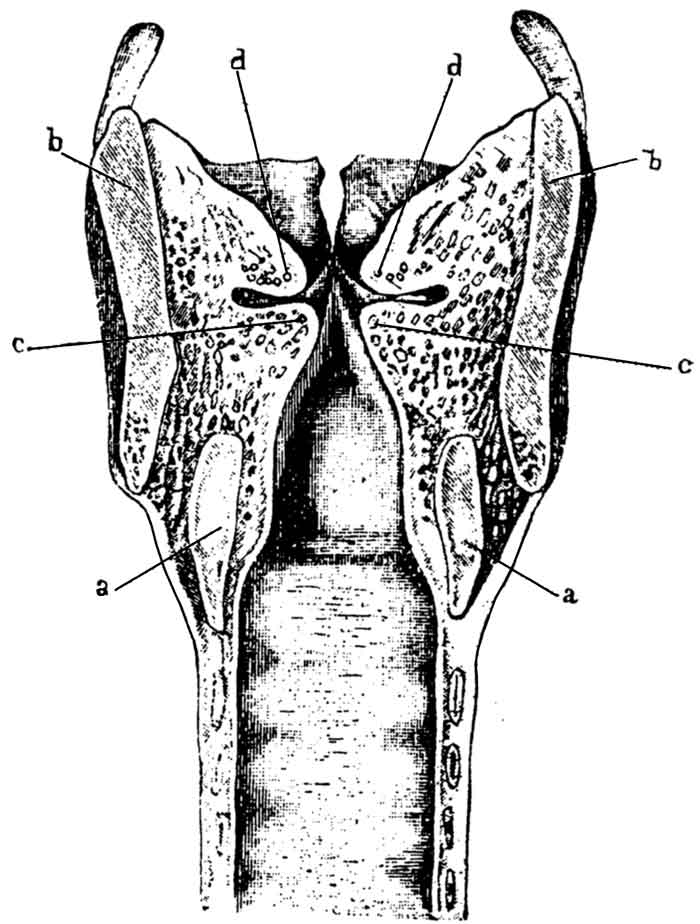

Рис. 9.

Поперечный разрез дыхательного горла человека. О—хрящевая щель, при про ходе через которую воздух производит шум; часть его метатонов, усиленная резонаторами ротовой и носовой полостей, дает отличительный колорит нашим гласным звукам. С, с—лопасти голосовой щели, вибрации которых придают музыкальность нашему голосу и служат для выражения чувств, особенно при пении. |

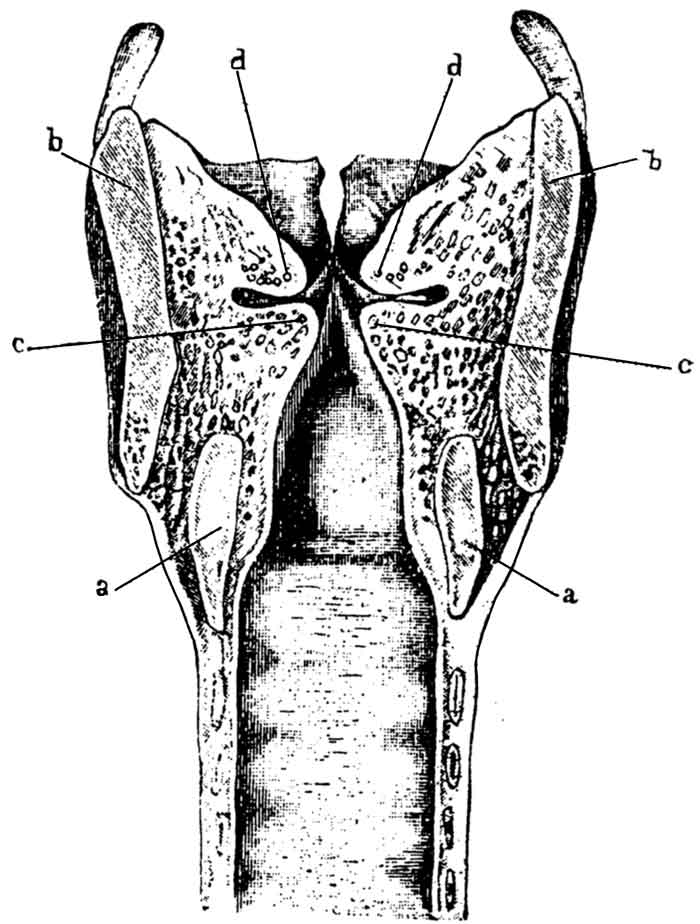

Рис. 10.

Продольный разрез человеческого горла. Лопасти голосовой щели dd представлены оборванными вверху. |

Рис. 11.

Фиолетовая и ультра-фиолетовая части сплошного спектра Солнца и Веги (α-Лиры) с налегающими на них линиями водорода (g) и других газов подобно тому, как отличительные метатоны звуков человеческой речи налегают на сплошные шумы ротовой полости человека, в которых присутствуют звуковые волны всевозможной длины (в известных пределах). |

У нас первые фонетические лаборатории были основаны С. К. Буличем и В. А. Богородицким, а в последнее время в области экспериментальной фонетики много работает Л. В. Щерба.

В чем же суть новой науки? Мне трудно объяснить это, не уклонившись на минуту в ту область знания, где соприкасаются друг с другом физиология и физика.

Рассмотрим прежде всего устройство и деятельность нашего голосового органа. Вот он представлен на рис. 9 и 10.

Мы видим, что наша гортань, начинаясь тотчас сзади зева, состоит из нескольких хрящей, соединенных связками с подъязычной костью, а также и между собою, и покрыта мускулами. Слизистая оболочка, выстилающая гортанную полость, образует две парные складки, идущие спереди назад, между которыми остаются, являющиеся продолжением друг друга, голосовая и хрящевая щель.

Проходя через первую часть общей голосовой щели воздух производит сотрясение ее натянутых краев и этим вызывает музыкальный звук как во всяком духовом инструменте и тон этого звука повышается при большем натяжении краев и понижается при расслаблении по общим физическим законам натянутых звучащих струн. В русском обычном живом и выразительном языке эти повышения и понижения достигают октавы, а в итальянской речи они еще значительнее. В пении же хорошие артисты берут на этой щели и две октавы.

Проходя через вторую хрящевую часть той же щели, воздух производит простой шум, и этот шум отличается от музыкального звука тем, что в нем смешиваются всевозможные тоны.

Это то же самое, что сплошной спектр солнечного света, в котором присутствуют световые волны всевозможных частот колебания, между тем, как только-что описанный музыкальный тон голосовой щели при каждом ее определенном натяжении подобен свету газов, в котором обнаруживается лишь несколько совершенно определенных частот колебаний, налегающих на сплошной спектр, как фраунгоферовы линии (рис. 11) на общий солнечный спектр.

Однако и гармонические колебания краев голосовой щели, и шумы, производимые ее хрящевой частью для гласных, и шумы, производимые в теснинах губ для губных согласных или в различных более внутренних щелях между языком и нёбом, были бы слишком слабы, еслиб к ним не присоединялся резонанс полостей рта, носа или глотки и даже крупных бронхов. А резонаторы—то же, что качели: как последние можно сильно раскачать слабыми, но во-время сделанными толчками, так и в резонаторах сильно усиливаются только те колебания голосовых шумов, которые свойственны самим резонаторам, т. е. те, которые подталкивают их как качели, а поэтому на сплошном фоне звуковых спектров звонко выделяются, на ряду с певучими тонами голосовых связок также и ряды определенных звуковых волн, исходящих из ротовой или носовой полости (рис. 12) и принимающих новые тембры при каждой новой формировке этих надставных труб, аналогичных трубе граммофона.

Отдельные слоги нашей речи мы считаем только теми мозговыми импульсами, которые посылаем в голосовую щель для прекращения или изменения тона ее музыкальных звучаний, а на те импульсы, которые попутно посылаются нами в ротовую или носовую полость для вызова отличительных обертонов каждого нового звука речи, мы не обращаем никакого внимания в смысле музыкальности и ритма, хотя именно их изменения и придают осмысленность простой музыке нашей голосовой щели. Без них,—как я уже говорил,—эта музыка походила бы на звук трубы, в которой нельзя уловить ни а, ни о, ни ы, не говоря уже о согласных призвуках в роде с, х, ф и т. д.

Рис. 12.

Разрез человеческой головы. 19 и 20—резонатор носовой полости, усиливающий желаемые носовые метатоны. 27—резонатор ротовой полости и глотки выше голосовой (23) щели. Вверху большой (14) мозг и мозжечок (15) как распорядительные органы.

|

Все, что в ней можно было бы услышать, это—вопросительную, восклицательную, утвердительную, одобрительную, порицательную, изумленную интонацию, как показано на рис. 13 и 14.

Рис. 13 и 14.

Повышения и понижения певучих тонов голосовой щели при различных оттенках той же фразы. |

I. Когда мы выражаем требование, мы повышаем звук нашей голосовой щели на ударном слоге на полтора тона, как, например, при восклицании: «не шуми!» (рис. 13 А).

II. Когда мы отвечаем успокоительно: «не шумим», мы, наоборот, понижаем тон ударного слога (рис. 13 В).

III. Аналогичное делаем мы и при настойчивой просьбе (рис. 13 С), например, говоря: «читай!».

Так и любую фразу мы русские можем произнести с разными интонациями голосовой щели, придавая ей этим особый сенсуальный оттенок, например, хотя бы перемещая ударение на выражении: «ты куда пошел»?

Прежде всего мы можем сделать ударение на куда, говоря:

—Ты ку-да по-шел?!

И тогда выйдет как на нотах рис. 14 В.

Мы можем, затем, сделать ударение на пошел, говоря:

— Ты ку-да по-шел?!

И тогда выйдет как на нотах рис. 14 А.

Мы можем, наконец, повысить голос на ты, говоря:

— Ты ку-да по-шел!?

И тогда выйдет как на нотах рис. 14 С.

Уже из одного этого примера чтения той же самой фразы на разные лады читатель может видеть, как постыдно недостаточна наша письменность по отношению к знакам выразительности, которых в ней совсем нет, хотя их и легко было бы изобразить всего лишь несколькими надстрочными значками повышения и понижения тонов логического ударения, которые учащийся в начальной школе легко бы выучился правильно расставлять после некоторой практики выразительного диктанта. Ведь вся суть сводится на повышения (Λ) и понижения (V) тона логически ударенной гласной, при чем второстепенные незначительные повышения и понижения тона предыдущих и последующих слогов воспроизводятся инстинктивно. А у нас ставят знак вопроса или восклицания не над логически ударенным слогом фразы, а нередко через целую строку после того, как вы уже прочтете эту фразу обычным голосом! Что может быть нелепее такого средневекового способа! И какая косность нужна для того, чтобы и до сих пор держаться подобной орфографии, когда так возможна и легка рациональная, делающая письмо таким же выразительным, как и живая речь!

«Определенная интонация слова,—говорит Л. В. Щерба,—входя в качестве одного из элементов в представление... необходимо вступает в тесную связь с этим последним и вместе с ним изолируется нашим—сознанием».5 А наша письменность, наоборот, изолирует интонацию от слова в нашем оознаппп и этим наносит ему вред.

5 Л. В. Щерба. Русские гласные в качественном и количественном отношении. 1921 г.

Конечно, мне могут возразить, что обязательная постановка ударений над каждым многосложным словом подобно тому, как это делается в греческом письме, сильно замедлит нашу обычную скоропись, но, ведь, никто не говорит о подражании грекам. Речь идет, наоборот, о введении того, чего именно и недостает у них: о логическом ударении, которым должен отмечаться только один слог в целой фразе, а это совсем не трудно. Что же касается обычных словесных ударений, то их можно употреблять только в печати, отмечая ударную гласную несколько более широкими буквами, так как, вместе с повышением напряжения голоса, мы также и удлиняем несколько их произношение. Надстрочные же буквы давно бы пора выбросить за борт, сделав более заметными точки. Превратив точки в жирные звездочки, мы легко достигли бы этого и вдвое сократили бы, вместе с тем, наши наборные кассы и пишущие машинки, все более и более входящие в обиход современной жизни. А собственные имена было бы легко отмечать простыми апострофами ударенных гласных вместо надстрочных букв.

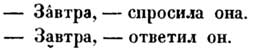

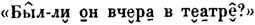

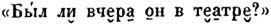

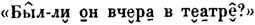

В общем, можно сказать, что логический конец каждого положительного предложения отмечается понижением тона, а конец вопросительного предложения, наоборот, повышением, что нетрудно отметить в транскрипции и без нот:

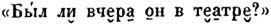

Кроме того, хороший литературный слог отличается от дурного своею значительною ритмичностью, к которой мы стремимся инстинктивно, говоря, например, ямбом:

вместо беспорядочного:

И это стремление к ритмичности не без физиологической причины. Ритмический слог облегчает не только произношение фраз, но и их запоминание, в чем и заключается преимущество поэзии над прозой в тех случаях, когда мы хотим, чтоб написанное нами надолго осталось неизменным в памяти читающего.

Нам говорят, что во французском, ново-еврейском (в Польше) да еще в несуществующих теперь латинском, древне-греческом, древне-еврейском и санскритском языках вместо наших логических ударений только удлинялись слоги. Но принципиально ли это различие? Прислушайтесь к нашему правильному пению (или даже к выразительному—певучему—говору),—и вы увидите сами, как в нем вытягиваются именно ударенные слоги, и йот приходятся на такты речи.

Поэтические произведения в роде латинского

Arma virumque canó

где написано canó вместо cáno, и тому подобные примеры указывают лишь на то, что старые поэты охотно жертвовали для ритма обычным ударением, как часто происходит и в русской народной поэзии, где постоянно встречаются куплеты в роде:

Заболел я на дороге,

До Питéра не дошел...

хотя никто никогда не говорил в прозе: Питéр.

Точно также не имеют принципиального значения и указания некоторых филологов на то, что вместо гласных иногда тонируются и длительные согласные в роде того, как говорится: «Марья Иван-на», вместо: Марья Ивановна, или «что нов-ва?», вместо: что нового?

Во всех этих случаях согласные нн и вв не заменяют гласных, и слово из трехсложного переходит при их введении в двухсложное, что вы легко увидите, попробовав их пропеть или вставить в стихи: они присоединятся к предшествующей гласной.

Тонируются и образуют ритмические слоги речи только гласные, т. е. звуки голосовой щели, и не иначе как посредством перемены натяжения ее же собственных упругих краев. Вот почему мы, кроме обычных гласных, можем произнести еще и особый гласный звук, говоря, например, у-у-у, не открывая рта, прямо через носовую полость, и можем даже пропеть с ним фразу: «у нас», открывши рот лишь для слова нас.

Однако, в языках Средиземноморского этнического бассейна таких чисто носовых гласных не встречается, и существует только пять основных пар гласных звуков, произносимых с обязательно открытым ртом, при чем каждая пара состоит из низкотонной и высокотонной вариаций (как показано на схеме, таблица II).

Однако, эта обязательная парность всех пяти основных гласных плохо сознается даже средне-образованной публикой, благодаря тому, что ни в одном европейском языке нет полного набора этих пяти пар, и даже мы русские, особенно богатые звуками речи, имеем в своем языке только одну пару: Ы и i, а остальные четыре гласные в одиночку: О и U у нас всегда твердо, а Е мягко. Немцы и французы имеют только пары О и Ö да U и Ü, и лишь намеки на Ä, а англичане хорошо произносят только пары А и Ä, О и Ö, и никто из европейских народов не употребляет твердого восточного Є, которое мы ясно слышим в говоре восточных народов, например, кавказцев, когда они говорят «рэка Тэрэк», и которое я условна обозначил на таблице, перевернув букву э в виде є. Оно слышится и у нас в словах шэрсть, жэст, шэст и т. д.

ТАБЛИЦА II.

ТАБЛИЦА III.

Схема основных гласных Средиземноморского этнического бассейна.

Здесь А относится к Ä, как О к Ö, Є к Ӭ, U к Ü, Ы к Ï. Для U я взял латинское обозначение, так как русское У похоже на западно-европейский игрек.

Только нам русским и легко усвоить все эти пять вариаций, так как довольно хороший, хотя и не полный намек на них мы имеем: для Ä в слове няня, или в овечьем блеяньи бя-я.., для Ö в слове Лёля и для Ü в слове июня, или смеюсь, надеюсь. А для точного певучего произношения их необходимо не раз слышать и англичан, и немцев, так как наши гласные я и ю сводятся на целые слоги йа и йу.

Точное определение их типичных неизменных метатонов к сожалению сильно усложняется примесью множества различных посторонних индивидуальных и локальных тонов, которым мы не придаем осмысленного значения, но благодаря которым узнаем сейчас же по голосу, даже и в темноте, каждого хорошо знакомого нам человека, так что стоит ему только на вопрос: «кто там?» ответить: «я!», как нам уже более ничего от него не нужно.

Уже один факт получения из каждой твердой гласной соответствующей мягкой показывает, что между характеристичными метатонами того и другого существует определенная зависимость. Стремясь ее найти, я взял основные данные из опытов Гельмгольца, Дондерса и Щербы и, дополнив их некоторыми метатонами Пуаро, перевел на ноты те из них, которые давали мне при проверке на рояли звук, подходящий к данной гласной. Получился ряд результатов, представленных на приложенной диаграмме (рис. 15).

Рис. 15.

Некоторые из отличительных метатонов, обязательно смыкающихся при произнесении указанных гласных звуков. Составлено автором по данным Гельмгольца, Дондерса, Щербы и Пуаро со своими слуховыми проверками. Черные ноты—по Гельмгольцу, заштрихованные—по Дондерсу, контурные—по Щербе, с двойным ободком—по Пуаро. Те из нот, в которых я не нашел признаков системы, принадлежат, может быть, к локальным или индивидуальным колоратурам голоса указанных исследователей или их объектов. |

Оказалось, что характеристичные метатоны в мягком ряду (левая музыкальная фраза Ü - Ö - Ä - Ӭ - Ï) всегда около децимы (т. е. октавы и терции) выше, чем в твердом ряду (музыкальная фраза U - O - A - Є - Ы), при чем они последовательно повышаются, если все пять гласных мы расположим в том порядке, как я их дал. Самым низким метатоном в твердом ряду характеризуется U (русское У), а самым высоким—Ы; а в мягком ряду самый низкий метатон принадлежит соответственно этому гласной Ü, очень употребительной в немецком и французском языках, а самый высокий метатон—гласной Ï, которая и есть мягкое Ы. Взглянув на рис. 15 и 16, читатель сам увидит, что соединенные пунктиром гласные мягкого ряда лежат на дециму выше соответствующих им и соединенных пунктиром гласных твердого ряда. Остальные же ноты, далеко отстоящие от этого ряда, как-будто являются чисто колоратурными, по которым мы отличаем, например, украинское II от средне-русского или вологодский говор от московского, а часть их могут быть даже индивидуальными у исследуемых лиц.

Насколько эти локальные или индивидуальные метатоны .затрудняют выделение характеристичных, можно видеть из второй, приложенной здесь, диаграммы (рис. 16) французских гласных по исследованиям Жана Пуаро.6 Взглянув на нее, мы сейчас же видим, что только в верхней левой части (т. е. в мягком ряду) полученные им ноты легли около той же пунктирной .линии, как на рисунке 15 по Гельмгольцу, Щербе и Дондерсу, а внизу под ними между пятью линиями дискантового ключа скопилась целая куча тонов, принадлежащих задней части ротовой полости, которые не могут быть отличительными уже потому, что большинство из них одинаковы у трех средних гласных. Это явная характеристика локального французского говора, но которому мы отличили бы и русский разговор Пуаро в соседней комнате от разговора его собеседника.

6 Jean Poirot, Recherches expérimentales sur le timbre des voyelles francaises. Paris. 1912.

Рис. 16.

Французские гласные Ж. Пуаро. (Переложение на графику экспериментальных результатов книги: Jean Poirot, Recherches expérimentales sur le timbre des voyelles francaises. Paris. 1912.

Из этого сопоставления совершенно ясно, что отличительными метатонами здесь могут быть только находящиеся в верхнем отделе первой (мягкой) группы около пунктирной линии. Те же, которые лежат между пятью линиями дискантового ключа и которые Пуаро называет резонансом задней части ротовой полости, являются лишь колоратурами его говора, так как-слишком близки друг к другу, чтобы служить фонемными отличиями. То же самое можно сказать и о всех нотах второй группы. |

Еще более это бросается в глаза при взгляде на вторую музыкальную фразу, соответствующую твердому ряду. Исследование восточных звуков Ы и Є (рэка Тэрэк) у него понятно отсутствует, так как их нет во французском языке, но и в трех имеющихся там гласных U - O - A он не открыл характерных метатонов Гельмгольца и Дондерса, а лишь хаотическую кучу во 2-й и 3-й октавах (которые он называет 4-й и 5-й октавами). Но и они тоже не могут считаться отличительными, так как в половине случаев они те же самые у всех трех гласных.

Очень возможно, что некоторые из них на самом деле лежат октавой ниже, чем показано. Ошибка на такую величину вполне допустима. Октавный звук имеет вдвое большее число колебаний, чем основной, и большинство резонаторов, кроме камертонов, дают при всяком звуке даже не один, а два или три соответственно ослабленных октавных тона: они—как бы фонетические рифмы друг к другу, и такие ошибки не раз делались исследователями в этой области. Но, даже и понизив тоны на октаву, мы не получим здесь ничего стройного на пунктирной линии, проведенной мною во второй музыкальной фразе на дециму ниже, чем в первой фразе, соответственно рис. 15.

Читатель сам видит, как много еще придется работать в этой области, чтобы разыскать тут несомненно существующую закономерность при переходе от типических отличительных метатонов мягких гласных к соответствующим твердым: ведь она прямо слышна ухом.

назад начало вперёд