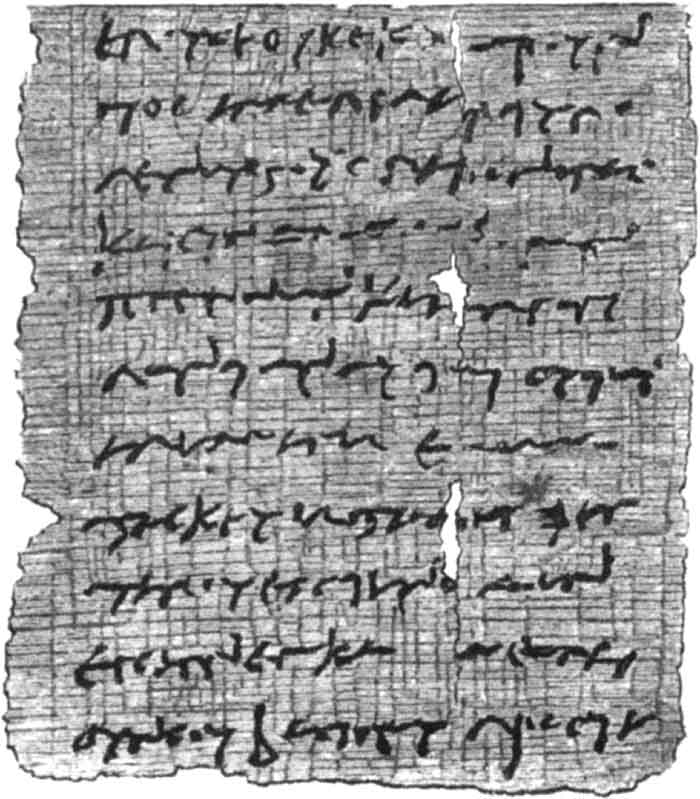

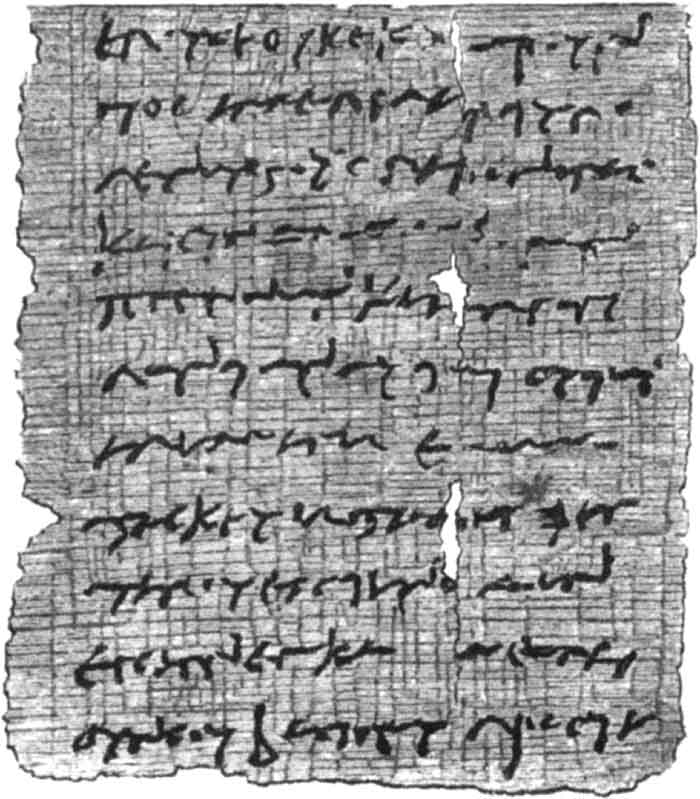

Рис. 1.

Образчик старинного письма на папирусе. Один из греческих манускриптов, хранящихся в Британском музее.

Рис. 1. Образчик старинного письма на папирусе. Один из греческих манускриптов, хранящихся в Британском музее. |

|

Элементы языка впитывают в себя успехи познающей мысли и в свою очередь служат исходною точкою для ее последующего развития. В. Богородицкий. |

Можем ли мы назвать ограниченные по своему числу звуки нашей речи и соответствующие им письменные значки литературы ферментами человеческой мысли и науки?

Мне трудно придумать для них более подходящее название.

Как в области физиологических процессов основную трансформирующую роль играют сравнительно ничтожные и ограниченные по численности своих молекул энзимы в роде пепсина, диастаза и выделений различных желез, так и эти немногие значки и звуки перерабатывают незаметно всю вашу общественную и личную жизнь. Без знакомства с их ролью в деле создания нашей психики нельзя сознательно отнестись к истории человеческой культуры, одному из отделов которой посвящена моя настоящая работа.

Мне неизбежно пришлось ввести в нее кроме астрономических, геофизических и других прологов и эту лингвистическую интермедию, которую я уже не могу назвать вступлением к какому-либо одному из отделов потому, что лингвистические соображения руководили косвенно моим путем во всех прежних выводах и будут руководить далее.

Поговорим прежде всего о началах письменности.

Помните ли вы то время, когда вы еще не умели читать? Помните ли вы, что вы думали тогда о читающих? Представьте себе, я помню!

В моем сознании сохранилось ясно, что искусство чтения я считал тогда безнадежно недостижимым для моей головы. Я помню, какими необыкновенными людьми, прямо волшебниками, я считал тех, кто умеет читать!

— Как могут они это делать помимо какой-нибудь таинственной силы? Как возможно, смотря на листок почтовой бумаги, разрисованный какими-то пестрыми узорами и присланный вам в конверте иногда совсем незнакомым человеком, вдруг повторить то, что говорил он, когда разрисовывал этот листок?

Да, мне это казалось истинным волшебством! А так как я знал, что не был волшебником, то был вполне уверен, что никогда в своей жизни я не буду в состоянии прочесть ни одного письма, ни одной книги!

Мря старушка-няня, тоже безграмотная, еще более убеждала меня в необыкновенной трудности чтения, хотя и не сомневалась, что я все одолею.

— Научат, научат и тебя!—говорила она мне со слезами огорчения на глазах,

— Но как же научат?

— А уж так... ты сам узнаешь! Дадут книгу и велят читать, а если не будешь, то учительница, которую для тебя возьмут, будет сечь тебя, пока не будешь уметь.

— Но я скорее умру, чем сумею повторить, что говорил тот, кто писал книгу.

— Уж я и сама не знаю как, а только заставят! Долго-долго будут мучить! Вот Ваську на кухне (это был сын повара) уж сколько секли, а он читает пока только те книги, какие его выучили читать, а его старшая сестра Ольга может читать уж и те книги, которые видит первый раз в жизни.

— Как же она может, если никогда не видала? Я могу :выучиться читать только те книги, какие меня научат читать, а книги, которые увижу в первый раз в жизни, никогда не прочитаю.

Это представление о невозможности чтения никогда невиданных книг без особого чуда держалось у меня вплоть до того времени, когда мать впервые стала учить меня буквам; но и тогда я еще никак не мог понять способа их применения. Да и как, было догадаться? Мне показывали на бумаге отдельные фигурки.

— При виде этой,—говорили мне,—скажи а, при виде Этой—о, и так далее.

Я узнавал, произносил, но все еще не понимал, какое отношение имеют они к чтению.

— Если мне скажут,—говорил я,—когда увидишь одну фигурку, произнеси Коля, когда увидишь другую, скажи Иван, когда увидишь третью, произнеси дом,—это я понял бы. Но как же можно произносить все мысли при виде фигурок? Ведь мыслям нет числа и нельзя для каждой выдумать свою фигурку!

Я еще не сознавал, что все фразы состоят из отдельных слов, а слова из немногих звуков. Для меня, как и для первобытного человека, казалось, что речь, это—особого рода сплошное журчание, подобное журчанию ручейка, но только какое-то таинственное журчание, которое, проникая в уши, заставляет у слушающего возникать те же мысли, как и у говорящего, пока говорит он. Слова и фразы казались мне не простым сотрясением воздуха, а таинственными, бестелесными существами, выскакивающими изо рта говорящего и входящими в уши слушающего, чтобы принять там формы идей и образов.

И вот, когда после долгих, совершенно, бесцельных на мой взгляд, указаний на разные фигурки меня обучили слогам в, дав какую-то сказку, заставили читать ее по складам, я увидел, что из них выходят целые рассказы.

Убежав после первого же небольшого чтения в наш парк, я там долго сидел, широко раскрыв свои детские глаза, совершенно опьяненный от восторга и изумления.

«Так вот в чем заключается волшебство!—думал я.—Эти-то тридцать шесть фигурок в азбуке и есть те волшебники, подсказывающие читающему то, что думает пишущий? Но как же это так? Мне казалось, что число звуков бесконечно, а фигурок только тридцать шесть! Все ли слова и мысли можно из них складывать, или не все?» Этот вопрос сильно волновал меня (так как я боялся, что есть и такие мысли, которые нельзя из них сложить), и потому я с жадностью принялся за чтение, ожидая встретить что-нибудь, для чего понадобятся еще другие фигурки, и не находил.

Итак, значит, все, что только можно думать и говорить, состоит лишь из тридцати шести звуков, но как же можно из тридцати шести составить все бесчисленное, что можно сказать и подумать?

Здесь опять являлась загадка, а затем явился и вопрос, почему же фигурок именно тридцать шесть (я считал по старинной русской азбуке с ижицей). Очевидно, что «тридцать шесть»—Это какое-то магическое, всесоставляющее число.

Когда я думал таким образом, я и не подозревал, что этим я только осуществляю основной принцип всякой эволюции, принцип эмбрионального повторения прежних стадии развития человеческой мысли.

Подобно тому, как мой физический зародыш в матери повторил весь цикл развития своих предков, начиная с двух маленьких микробов, слившихся друг с другом, затем прошел через стадию первичных животных, имел временные жабры, как рыба, был неотличим от зародыша обезьяны и, наконец, обратился в человека,—так точно и мое душевное настроение после изучения азбуки было лишь кратковременным повторением настроения, охватывавшего все человечество в те века, когда фонетическая азбука была еще последним словом знания. Я и не подозревал, что, удивляясь, почему волшебных значков именно тридцать шесть, и считая это число каким-то всеобъемлющим в мире идей, я стоял, не ведая того, на пороге древней мистической каббалистики, роскошно выросшей около полутора тысяч лет тому назад на почве того же самого изумления перед всемогуществом этих «тридцати шести».

Припомним, что людей, знающих несколько языков, тогда почти не было даже среди первоклассных ученых, которые, по широте своего горизонта и уровню знаний, не превосходили современного грамотея-крестьянина.

Свой язык они искренно считали единственно внятным, а остальных людей называли «народами с речью глухою, невнятною» (как выразился один из библейских пророков—Исайя 33, 19).

Они даже и вообразить не могли, чтоб предметы можно было так же легко узнавать и по другим названиям, а не только на их языке. Им казалось, что иностранное название надо сначала перевести на их родное и только тогда уже можно понять, что оно значит. Так делают и теперь все, привыкшие думать только на одном языке. Они всегда составляют сначала фразу на своем привычном языке, а потом переводят ее на иностранный, пока долгая практика не приучит их понимать другой язык и составлять на нем фразы непосредственно, без постоянных возвращений к родной речи. Это называется привыкнуть думать на другом языке.

Образованнейшие люди древности, если и научались какому-либо иностранному языку, то, повидимому, никогда не усваивали его настолько, чтоб думать на нем и, таким образом, убедиться в его равноправности со своим. Вот почему каждый и считал тогда свой язык единственно правильным.

Когда я, переодевшись в фабричный костюм, шел раз с посохом и сумкой из Курска в Воронеж изучать настроение местного крестьянства,—все, у кого я просил позволения переночевать, сейчас же узнавали, что я из северной России.

— Почему?—спрашивал я.

— Потому, что ты говоришь не чисто,—стереотипно отвечали мне они.

Их собственное прирожденное, давно привычное наречие одно казалось им чистым языком, а остальные русские наречия уже порчеными, а иностранные—окончательно испорченными, так что их можно понимать только, переводя предварительно на свой язык, да и то не особенно хорошо. И это был отголосок того же отношения, какое было всеобщим в древности, когда наши предки называли себя славяне или словаки (т. е. обладающие даром слова), а иностранцев называли немцами (т. е. немыми).

Вот почему имя предмета, произносимого на родном языке, представлялось древнему ученому не случайной комбинацией звуков, составленной путем звукоподражания (в роде слов: ши-пение, чири-канье, свис-танье) или выработанной другими искусственными приемами, а как бы неотъемлемой, естественной тенью, бросаемой от себя предметом и находящейся с ним в такой же закономерной связи, как и солнечная тень с телом идущего человека.

Понятно, что при таком детском представлении сейчас же пришло в голову, что свойства предметов (феноменов) можно изучать по их именам (номенам). Возникло философско-теологическое учение о Логосе или божественном слове.1

1 Логос по-гречески значит слово.

Как слово, произнесенное человеком, проникнув в наши уши, творит в нашей голове бестелесные образы предметов и явлений, так произнесенное богом, как высшим существом, оно творит предметы. Оно дитя бога... С этой точки зрения казалось понятным что язык, особенно близкий к «настоящему», «божественному», творит в нашем уме более яркие образы.

«Но какой же другой, кроме языка моего собственного народа,—думал древний мыслитель,—лучше делает это? Значит, изучая свойства слов моего языка, я могу познать по ним скрытые от нас свойства самих предметов. Слова же моего языка слагаются из волшебных букв азбуки, которая впервые была открыта самим богом-Громовержцем тому, кто первый оказался ее достоин, и передается от него теперь под великим секретом от учителей к ученикам, как первая ступень посвящения их в оккультные знания, приводящие в конце концов к всеведению и всемогуществу !» ...

И вы видите сами, что такое посвящение после ряда кажущихся бессмысленными упражнений, в роде произнесения о при виде одной написанной фигурки, произнесения и при виде другой, действительно, приводило к тому, что, получив в руки кусок древесной коры или папируса, «посвященный в тайну» узнавал мысли того, кто ранее держал в руке этот «каббалистически разрисованный кусок», а при взгляде на придорожный столб с такими же «каббалистическими знаками» узнавал, никого не спрашивая, направление дороги, куда ему итти.

Все это, конечно, казалось волшебством для всех непосвященных, и люди, умеющие читать, казались им находящимися в непосредственных сношениях с богами.

Ученик, прошедший эту первую ступень познания не в самом детстве как вы,—вероятно, уже не помнящие своих первых ощущений, или не имевшие их совсем по причине незрелости вашего тогдашнего детского ума,—а большею частью достигнув совершеннолетия, ясно сознавал, что это «посвящение его в маги и: волшебники» было не одной простой формальностью. Вот почему он с энтузиазмом отдавался дутой и телом своим наставникам и привыкал к мысли, что по внешности бессмысленные манипуляции приводят и в других случаях к великим результатам.

Сделавшись, в свою очередь, учителем и принявшись за самостоятельные изыскания, адепт древней науки прежде всего замечал, что его волшебные значки, составляющие слова, при своей перестановке различными способами могут образовать и такие комбинации, которые дают слова неизвестного значения, смысл которых еще «скрыт от людей» и известен только богу. Это— слова «божеские» в отличие от «человеческих». Он замечал, что все слова могут иметь и обратное чтение, и старался живо схватить соотношения того и другого чтения. Чтобы показать вам это наглядно, предположу, что исследователь говорил по-русски. Читая слово «мир», он заметил, что его можно прочесть и сзади наперед, и тогда выходит «рим».

«Значит вот почему—приходило ему в голову—«Рим—столица мира!». Эта тайна—думал он—открыта мне опять теми же волшебными значками алфавита».

Читая слово «нос» в таком же обратном порядке, он получал «сон» и восклицал:

— И тут тайна! Вот почему при сне храпят носом! Взяв слово «пуп», он убеждался, что, как его ни читай, он останется пупом, и восклицал:

— Значит это обозначает, что он—центр тела! Подобно тому, как в окружности, куда по ней ни двинься, не уйдешь от ее центра, так и здесь, откуда ни читай, смысл слова не изменяется!

Слишком еще наивный, чтобы понять независимость сложения слов из их букв от сложения обозначаемых ими предметов из их элементов, он начинал искать и целые фразы в таком же роде. Увидав, например, что фраза: уведи у вора корову и деву—и при обратном чтении остается та же самая, первобытный мыслитель легко сделал бы вывод, что если бы кому-нибудь удалось увести у вора их обеих, то он получил бы великое счастье...

Валерий Брюсов написал в этом роде даже целое стихотворение-оборотень о луне:

Я око покоя,

Я дали ладья...

и т.д.

Его можно читать и слева направо, и справа налево.

Конечно, читатель сам понимает, что я, желая ввести его в логику первобытного грамотея, здесь употребил только наглядный способ, т. е. попросту пародировал метод. Будучи греком или евреем, неведомый отец первобытной каббалистики проделывал все это на своем родном языке и приходил к аналогичным выводам. И все эти выводы казались его наивному, восторженному уму откровениями, и он посвящал в них своих учеников, а те, изумленные, в свою очередь старались продолжать это дело. Возникла делая лже-наука—палиндроматика— отыскивающая фразы, имеющие смысл при чтении их и взад, и вперед. Характерным остатком ее служила греческая надпись на куполе храма св. Софии в Константинополе: «ниспон аномема ме монан опсин»,2 т. е.: «омывайте грехи, не одно лицо». Таковы же и латинские слова, будто бы произнесенные дьяволом и заключающие в себе бесовский смысл: «Signa te, signa, temere me tangis et angis!», т. е.: «Обозначь себя, обозначь (крестом)! Дерзко прикасаешься ко мне и душишь!».

2 ΝΙΣΠΩΝ ΆΝΟΜΗΜΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΏΠΣΙΝ.

Течение человеческой мысли, восхищенной найденным ею алфавитом, сразу направилось, таким образом, на ложный путь, и она немедленно заблудилась в дебрях и топях, в которые невольно попала, не зная еще настоящей дороги и не имея для нее никакого компаса, никаких указаний. Понятно, что, не избродив вдоль и поперек этих дебрей, без находки в них чего-либо плодотворного, кроме блуждающих огоньков в случайных созвучиях слов, древняя наука не могла уже вернуться к исходной точке и пойти, наконец, по правильной дороге фактического научного исследования жизни и природы.

Только в новый период истории она бросила эту бесплодную диалектику, и самое название каббала приняло зловещий смысл такой науки, в которой закабалишь себя, т. е. погубишь безвозвратно свою свободу действий, если вздумаешь в нее углубиться...

И от нее, действительно, стали бежать, как от западни...

Но мы, огражденные в настоящее время от опасности увязнуть в старинных трясинах, высушенных уже всемогуществом современного реального знания, можем безопасно возвратиться и в эту древнюю, высохшую трясину, исследовать научно ее дно и понять ее первоначальную заманчивость для неопытных умов средневековья.

Когда хотят, чтобы никто кроме посвященных не мог понять содержание писем, обыкновенно прибегают к зашифровке их. т. е. к изображению слов условными знаками. Так и по наивной догадке древних ученых, еще полных восторга и энтузиазма перед найденной ими возможностью на всяком отдалении узнавать мысли друг друга посредством немногих значков, алфавит мог казаться шифром для открытия тайных законов всего мироздания.

Но какой же алфавит был для этого самый лучший? Греческий, египетский, еврейский?

Каббала—наука специально еврейская, а потому, на основании только-что сказанного нами, в основу исследования законов вселенной—в ней положена была еврейская азбука, как данная самим богом его избранному народу при создании первого человека. Посмотрим же, к чему она привела.

Читая древние еврейские книги по каббале, мы таи находим, прежде всего, апологию числа двадцать два.

Почему это?—Очень просто! Еврейская азбука заключает в себе двадцать две буквы, в ней двадцать два волшебника, слагающие все еврейские слова, и вот как восторженно описывает их неизвестный автор (по еврейским преданиям сам праотец Авраам) в своей книге «Сефер Иедира», т. е. «Шифр Творения».3

3 Папюс. «Каббала», перевод Н. А. Переферковича, изд. В. Л. Богушевского, 1910.

«Двадцать две буквы,—говорит он,—это фундаменты. Три из них матери, семь—двойные и двенадцать—простые.

Три матери—это А, М, Ш.

Основное свойство буквы А—правота, буквы Ш—виновность и буквы М—закон, устанавливающий между ними равновесие. А, М, Ш! Буква М—немая, Ш—шипящая, и А—воздух по средине между ними!» (Гл. II, 1).

Зная еврейский язык, вы легко заметите, что все это выведено потому, что с буквы М начинались еврейские слова: закон и вода (немая стихия), буква Ш составляла основной звук в словах: вина и огонь (который был в то же время и шипящей стихией), а буква А была первой в словах: правда и воздух (который считался средней стихией между огнем и водой). Сообразно с этим тройственным принципом, господствовавшим, в средние века, и все буквы еврейской азбуки были неправильно разделены только на три группы—немые, шипящие и средние, подгоняя их под тройственное число, которому придавали основное значение для всего существующего в мире.

«Двадцать две буквы, это—основания!—продолжает дальше Сефер Иецира.—Бог начертал их, выбил их, сделал их сочетания и перестановки, взвесил их и создал ими все созданное и обусловил все имеющее быть созданным» (потому, что все сочетания букв, не дающие осмысленных слов, считались названиями еще не сотворенных предметов).

«Двадцать две буквы, это—основания!—повторяет автор снова и снова, как бы желая запечатлеть это в голове читателя.—Бог установил их на небесной сфере наподобие стены в 231 перестановке (22 буквы по две вместе дают 231 перестановку). Сфера же вращается вперед и обратно». «Как же бог их взвесил и сделал из них сочетания и перестановки? Одну букву со всеми и все с одной! Две со всеми и все с двумя! И так далее, и так далее! И оказывается 231 ряд! Следовательно, все созданное и вся наша речь произошли одинаковым образом.

«Бог создал нечто из хаоса, он из ничего сделал нечто и вырубил большие столбы из необъятного небесного свода, и вот этому символ: одна буква со всеми и все с одной! Он осмотрел, перемешал и создал все созданные предметы и все их названия одним и тем же способом, и знак этому: двадцать два предмета в одном (человеческом) теле (число костей и внутренностей считалось тогда тоже не по наблюдению фактов, а определялось гадательным способом, по числу букв еврейского алфавита, что, конечно, нимало не соответствует действительности)».

«Три буквы-матери А, М, Ш! —продолжает далее эта каббалистическая книга,—великая тайна, чудная, сокровенная и запечатанная шестью печатями. Из этих букв вышли воздух, вода и огонь; от них произошли отцы, а от отцов дети!»

«Три буквы-матери А, М, Ш! Бог их начертал, выбил, сделал из них сочетания и перестановки, взвесил и создал ими три матери мира, три матери года и три матери мужского. и женского тела».

«Три матери мира—воздух, вода и огонь, они соответствуют буквам А, М и Ш! Небо создано из огня, земля из воды, а воздух из эфира и занимает среднее место между ними».

«Три матери года, это—теплое лето, созданное из огня, холодная зима, созданная из воды, и дождливая осень из эфира «береди них, они тоже соответствуют буквам А, М и Ш!»

«Три матери тела мужского и женского, это—голова, живот и грудная клетка. Голова сделана из огня, живот из воды, а грудная клетка из эфира посреди них. Им соответствуют те же буквы!»

«Бог назначил букву А царствовать над эфиром... Букву М царствовать над водою... Букву Ш царствовать над огнем... Он надел на них венцы и сделал их сочетания...»

Таковы теоретические обоснования первоначальной каббалистики. Я не цитирую далее этой фундаментальной ее книги,— Сефер Иециры—приписываемой «праотцу Абраму», но составленной, очевидно, в средние века. Она мало интересна для общеобразованного читателя потому, что там таким же каббалистическим методом выводятся воображаемые свойства небесных светил и, вообще, всего мироздания, имеющие не более реального значения, чем и предыдущие догадки, будто человеческая голова создана из огня, а живот из воды.

Этот общий, и как видит сам читатель, фантастический метод каббалистического исследования возник из увлечения первых грамотных людей удивительными свойствами фонетического алфавита, казавшегося волшебным для посвящаемых впервые и притом в зрелом возрасте в эту великую тайну древних магов.

Но энтузиазм перед таким открытием должен был пойти и еще далее, чем мы указали здесь. Дело в том, что у греков и евреев в древности буквам придавалось и другое значение: каждая буква обозначала также и определенное число.

а—означало единицу, б—означало два, г—три и так далее до i, которое везде означало 10, а к—означало 20 и т. д., пока опять не возвращались к а— со значком для обозначения 1000.

Употребление тех же самых букв как для письма, так и для счета привело к следующим результатам. Каждое имя и каждое слово, написанное такой азбукой, оказывалось, вместе с тем, и некоторым числом: надо было только сложить числовые значения всех его букв.

Можете же себе представить, каким заманчивым предметом для теоретических исследований должно было показаться это обстоятельство при тех воззрениях на великое мистическое значение алфавита, образчик которого мы видели сейчас в отрывке из «Шифра Творения!»

Ученые начала средних веков чуть не поголовно начали складывать буквы имен богов, людей и всевозможных предметов и ломать голову над тем, что могли бы означать такие числа! И они строили заключения в роде тех, какие я здесь сделал, пародируя их по поводу прямого и обратного чтения русских слов. И каждое такое заключение казалось им откровением, посылаемым для них самим богом! Отдельный образчик, возникший из такого течения человеческой мысли, мы видим, между прочим, и в известном апокалиптическом числе 666, которое определяет имя врага тогдашних мессианцев.

Перевод имен в числа производился всегда очень просто. Возьмем хотя бы русское слово бог; очевидно, что число его. или шифра, по славянской азбуке будет 75:

| 6 = 2 о = 70 г = 3 Бог = 75 |

Таково число—слова бог.

Точно так же можно высчитать соответствующее число и для любого слова, как это делали евреи и греки по своим азбукам. Понятно также и то, что у каждого народа для каждого слова выходило особое число. Но что могло значить это обстоятельство для людей, которые одних себя считали обладателями истинной, данной богом, азбуки и единственно чистого естественного языка? Большинству ограниченных первоначальных грамотеев даже и в голову не приходила мысль о других языках и других алфавитах. Уткнувшись в свой угол, они даже и не замечали, что есть и другие такие же уголки. Они вычисляли и высчитывали без конца на своем родном наречии, ломая голову над значением каждой, случайно полученной ими, комбинации цифр и считая свои фантастические догадки за непреложные откровения свыше. Таким образом, они, действительно, попадали в кабалу к своему ошибочному методу исследования. Они искренне думали определить все на свете этим способом. «Число имени» стало для них неотъемлемым свойством не только этого имени, но и носящего его предмета или человека. Оно было для него роковое число.

Отголоски такого древнего представления сохранились в видоизмененной форме и до наших дней среди невежественных людей, часто приходящих к заключению, что какое-нибудь число месяца является для них «роковым», и вычисляющих такие же роковые числа для различных знаменитых людей, о чем и помещались время от времени заметки в отделе «Смесь» наших иллюстрированных журналов прежнего времени.

В начале средних веков такое убеждение было всеобщим среди тогдашних ученых, т. е., попросту сказать, грамотеев, как лучше всего называть мыслителей этой эпохи, по низкой стадии их среднего умственного развития. «Число имени» в их глазах, действительно, определяло не только имя, но и фиксировало каждый предмет в хронологии мироздания. На этой почве неизбежно должны были возникать попытки каббалистического определения всех исторических событий,—попытки создания каббалистической хронологии, начиная от определения времени сотворения мира. Таким же способом, при содействии астрологии, предсказывались и различные события будущего. Все в мире,— казалось древнему магу-грамотею,— можно было вычислить таким способом, посредством этих 22 волшебных фигурок. Судьба каждого человека открывалась одним числом его имени и порядком его отдельных букв. Стоило только узнать, с какого года и дня надо отсчитывать числа. В этом «начале счета» заключалось единственное затруднение, непреодолимое для жителей средневековья, у которых не было еще определенной хронологии, как у новейших народов, считающих начало своей эры то от времени «рождества Христова» (которое тоже определено каббалистически), то от бегства Магомета из Мекки в Медину, то от каббалистически же вычисленного, воображаемого сотворения мира. Обычно же года считались летописцами от времени воцарения их последнего монарха, и с воцарением нового начиналась новая эра. Продолжительность же царствования предъидущих монархов постепенно забывалась по мере порчи, пропажи или истребления старинных документов при пожарах или войнах. Значит, при нужде, старинному историку приходилось восстановлять число лет царствования древних властелинов какими-либо каббалистическими действиями над буквами их имен, т. е. все равно, что разгадывать по картам, тоже имеющим непосредственную связь с каббалистикой.

Вот эту-то всю путаницу и приходится теперь распутывать современному ученому, чтобы отделить, наконец, то, что мы знаем положительного в древней истории, от доставшегося нам фантастического знания, так сказать, «выигранного в карты» учеными-грамотеями в эпоху их расцвета между IV и X веками нашей эры. Эти ложные знания, определенные отчасти по каббалистическим, астрологическим, а отчасти, может быть, и по простым игральным картам, и достались нам теперь в качестве серьезных исторических документов, на которых, как на твердом фундаменте, мы основывали до сих пор свои представления о культурной жизни в древний период истории человечества. А для того, чтоб можно было распутаться в фантазиях наших дедов и выйти на прямую дорогу, современному историку-реалисту необходимо прежде всего познакомиться и с каббалистикой, и с другими мистическими науками древности, чтобы сделать пробоину в мрачной завесе средневековья, отделяющего от нас древний мир и его зачаточную культуру.

В предыдущем мы видели, как, под влиянием восторга перед магическими свойствами алфавита, древние маги-грамотеи начали исследовать все предметы по произношению их имен взад и вперед и по числовому значению букв.

Древние каббалисты еще не знали нашей звуковой азбуки. Они и не подозревали, что научиться читать проще всего, читая значок а как «а», значок б как «б», значок в как «в» и т. д.

Даже наши славянские предки читали букву а как аз, букву б как буки, букву в как веди. Очевидно, это было сначала лишь механическое средство для учеников, чтобы они твердили названия букв по порядку, не забывая и не обращаясь каждую минуту к учителю. Действительно, по-славянски тут составлялись целые фразы. Из названий первых букв а, б, в выходило аз-буки веди (т. е. азбуку ведай). Из названий следующих за ними букв г, д, е выходило: глагол добро есть (т. е. речь есть добро)! Из следующих за ними ж, ѕ, з, и, ï, к, л, м, н, о, п выходило: живете зело земле иже, и како люди мыслете: наш он покой ,(т. е. ибо живете очень на земле, и как вы люди мыслите наш он покой?). Из названия дальнейших букв р, с, т выходило: рцы слово твердо (т. е. говори слово положительное!). А далее наименователь уже с трудом стал справляться, и из дальнейших букв γ, ф, х, ц, ч составил, очевидно приняв букву ф ,за изображение франта (ферта), фразу у, ферт, хер! цыц червь! Здесь изобретательность его кончилась и следующие буквы получили лишь отдельные названия, не составляющие вместе никакого смысла: ша, ща, ер, еры, ерь, ять, э, ю, я, θита и ижица. Их ученику приходилось учить уже отдельно, а не группами в виде фраз.

Но вот ученик, наконец, выучил все это, не понимал, для чего оно нужно. Начиналось учение по складам, так что, если бы вы прислушались к долблению тогдашнего ученика, то услыхали бы, как он без конца твердит:

— Буки-есть-бе—бе! Веди-есть-ве—ве! и т. д.

— Буки-он-бо—бо! Веди-он-во—во! и т. д.

— Буки-у-бу—бу! Веди-у-ву—ву! Глагол-у-гу—гу! и т. д.

Когда все комбинации в этом порядке перебирались, начинались обратные твержения вслух:

— Аз-буки—аб! Аз-веди—ав! и т. д.

Учащийся, обыкновенно, юноша, так как женщин прежде совсем не посвящали в таинство алфавита, считая их недостойными и неспособными к нему,—скоро привыкал к закономерности этих бессмысленных с первого взгляда звуковых комбинаций, т. е. инстинктивно усваивал, что для составления слога надо брать только первые звуки обоих слов, чему способствовало и удвоение последнего слога: буки-аз-ба—ба! а не буки-аз—ба!

И все это не пародия или насмешка, а общепринятый метод, обучения азбуке в продолжение многих столетий! Так дед учил в деревне читать мою мать, а она меня, раньше, чем мне взяли, гувернантку. Всю эту махинацию я знаю по собственному опыту, так как все раннее детство я провел в родном поместье, среди полей и лесов, вдали от всякой цивилизации и от всяких путей сообщения. Не раз я слышал это бесконечное долбление, отгравировавшееся навсегда в моем уме, и при уроках дьякона уже-упомянутому мною мальчику из дворни моего отца, который,—по словам моей няньки,— «мог пока читать только ту книгу, которой его выучили». Я помню хорошо и способ чтения этого, мальчика. Положим, в книге было написано слово: конюшня.

Тогда оп читал его так, по складам:

— Како-он-ко—ко! наш-ю-ню—коню! ша-наш-я—шня!—Конюшня!

Последнее слово он восклицал с каким-то изумлением, потому что только тут, вдруг, понимал, что обозначает читаемое им место,. и он начинал совершенно так же разбирать следующее. Понятно, что при таком переборе всех слогов учащийся долго не понимал в прочитанном совершенно ничего, кроме отдельных слов. Однако, рано или поздно, судя по способностям при усиленной практике, он по собственной своей интуиции, бессознательно переходил, наконец, к фонетическому чтению, помимо каких-либо объяснений своего учителя, который сам учился таким же способом и тоже не понимал того, как он вдруг освободился от складов.

И можно ли удивляться после этого, что никто не брался в то время научить читать даже самого способного ученика, раньше, чем в год ежедневных занятий? Все это я указываю для того, чтобы мой читатель, учившийся по современному легкому методу, выработанному свободной наукой, не удивлялся, что обучение чтению считалось в древности великим делом, за которое надо было приниматься со страхом и трепетом...

Я изложил здесь способ древнего обучения не на греческой, или еврейской, а на славянской азбуке, близкой к нашей русской, только для того, чтобы просто и легко очертить перед моим русским читателем способ изучения азбуки, который был тот же самый и у греков и евреев.

Еврейская и коптская (а не греческая) азбуки были родоначальниками нашей славянской. В них буквы тоже имели именные, а не фонетические названия. Только по ним изучение азбуки было еще труднее, так как имена последовательных букв в них не складывались во фразы, как в славянской. Первая еврейская буква, однозвучная с А, читалась—алэф, вторая, почти однозвучная с Б,—бэт, третья, однозвучная с немецким h, называлась гиммел (при чем Г здесь надо читать с гортанным произношением) и т. д.

Откуда взялись эти названия? Уже давно исследователи показали, что от сокращения первичных рисунков, где вместо букв вырисовывались полные предметы, имена которых начинаются этими звуками, т. е. если бы вместо а мы рисовали арку, вместо б—быка, вместо д—дождь и т. д., сохранив за буквами и названия этих предметов.

Все это показывает наглядно, что волшебные значки еврейской азбуки, от которой произошли, повидимому, греческая, а затем латинская, коптская и славянская, не были выдуманы кем-либо в готовом виде и не даны были каким-либо богом легендарному Аврааму. Они развивались из первобытного писания рисунками предметов, путем усовершенствования, и, притом, идя от сложного к простому, пока вся азбука не пришла к фонетизму.

Является ли это современное состояние азбуки концом ее развития?

Безусловно, нет!

Я далее покажу, что и наши современные азбуки—еще далеко не последняя стадия развития алфавита, что ему предстоит еще дальнейшая эволюция в будущем. Я даже укажу и наиболее вероятный путь и предел окончательного совершенства, при котором все алфавиты должны будут придти к одному и тому же наипростейшему и рациональному виду. И тогда, действительно, во многом осуществятся мечтания средневековых каббалистов, являющиеся как бы предчувствием будущего могущества алфавита, подобно тому как мечтания их средневековых товарищей—алхимиков—о веществе, превращающем металлы друг в друга, являлись как бы предчувствием недавно открытого радия... А теперь, для полноты моего краткого изложения основных начал каббалистики и эволюционной необходимости ее возникновения в средние века, я покажу наглядно происхождение всех земных алфавитов из первичных иероглифов.

В чем сущность первичного письма?—Она очень проста: кто из нас в юности не разбирал ребусов в иллюстрированных журналах? Вот это и есть первичное письмо, только не на библейском, а на нашем родном языке, и потому очень просто показывающее нам, в чем суть первичных иероглифов. Все видимые предметы или действия (в роде моления, бегства) рисовались сначала целиком, в той последовательности, в которой их названия шли в данной записи, а имена невидимых предметов изображались символически иногда очень остроумным мнемоническим способом. Например, выражение—три дня—изображалось тремя солнцами, в виде кружков с лучами, а следовательно, один день поневоле изображался одним солнцем, при чем этот же значок служил символом и самого солнца, приобретая двойной смысл.

Потом, на практике, мало-по-малу, было замечено, что многие слова, которых нельзя изобразить на рисунке, слагаются созвучно из других изобразимых слов, взятых целиком или в первом слоге, как, например, банкрот из слов: банка и рот. Так возникла возможность изображать в виде ребуса многие слова, которых смысл не поддавался простому рисованию, и это оказалось особенно удобно для народов, имеющих в своем языке много односложных имен, предметы которых легко и ясно изобразимы.

Но многие слова и фразы речи все же и у них не разлагались целиком на такие существительные имена и представляли непреодолимое затруднение для ребусического изображения, пока кто-то не догадался брать только первый слог предметных имен, в знак чего и рисовали только одну часть соответствующего предмета. Так, чтобы написать слово лежу, вы могли изобразить лес и жука, но только нарисовать их не полными, в знак того, что надо произносить только начала их имен. Вы сами видите, как логичен был и неизбежен переход этим способом к слоговой азбуке, какой и являлась первоначальная египетская.

Так водворилось, наконец, произнесение только первого звука в имени предмета, обозначенного данным рисунком, который постепенно упростился до того, что в нем стало невозможно узнать и самый первоначальный предмет: первичный рисунок-ребус превратился в простой, непонятный для непосвященного, значок, и сама письменность приняла мистический характер...

Так постепенно вырабатывались и те несколько десятков все слагающих магических значков алфавита, которые мы теперь называем буквами и употребляем, не вспоминая о том, каким великим таинством казалось искусство чтения в средние века, да, вероятно, кажется и теперь для современных безграмотных людей.

С развитием азбуки, в которой традиционно никогда не изменяли порядка букв, открылась возможность считать, как я уже говорил, вместо пальцев и по буквам, давая а—значение единицы, б—значение двух и т. д. Но и здесь сначала произошла роковая ошибка: вместо того, чтоб, досчитав до десяти букв, сделавшихся и теперь цифрами, возвращаться к первой, и считать теми же десятью буквами, ставя их на втором месте от конца (т. е. аа для 11, ба для 21 и т. д.), поступили совсем иначе.

Первому грамотею, пришедшему к возможности такого счета, конечно, показалось невероятным, чтобы бог, даровавший алфавит, одарил только первые десять букв числовыми свойствами и обидел остальные. И вот он стал придавать дальнейшим девяти буквам смысл десятков, а следующим за ними—сотен, для которых по еврейской азбуке уже не хватило букв. Далее четырехсот по ней считать было нельзя. Что оставалось делать?

Воспользовавшись тем, что некоторые буквы на конце слов писались иначе, грамотей применил их и кое-как дотянул до девятисот, что в совокупности давало возможность считать до 999, а тысяча явилась для него уже новой, какой-то абсолютной единицей, начиная с которой приходилось считать опять с первой буквы и дойти до 999 999, т. е. до последнего конечного числа, так как следующее—миллион—было по этой азбуке уже неизобразимо.

Как же можно допустить, чтобы, пользуясь такой арифметикой, Эвклид, Пифагор, Птолемей могли делать те вычисления, которые мы получили из средних веков отмеченными их именами?

Итак, желание старинного философа быть справедливым и одарить все буквы числовым смыслом завело его в тупой закоулок. Много времени прошло до тех пор, пока нашелся новый мыслитель, который, огорчившись, что теперь уже первые, а не последние буквы оказываются обиженными, так как обладают самым малым числовым значением, стал искать, не вознаграждены ли они за то какими-либо другими особенными свойствами, и вдруг нашел одно, но зато какое великое!

Если любые из этих первых десяти букв ставить по нескольку рядом друг с другом, т. е. писать, как в восточных алфавитах, справа налево4 и придавать им на первом месте значение единиц, на втором—десятков и т. д., то можно изображать ими всевозможные числа.

4 Конечно, можно было условиться и слева направо, и сверху вниз или обратно, но первые изобретатели ставили, как читали.

Так, написав ббб и зная, что буква б означает два, получали наше число 222. Наша цифра 2 и есть изменившееся при переходе от поколения к поколению первоначальное начертание второй халдейско-еврейской буквы (ב-бет), точно так же, как 4 есть очевидное изменение четвертой буквы (ד-далет), как 7 есть изменение седьмой буквы (ז-зайп), как 9 есть изменение девятой буквы (ט-тет),—поверните только ее боком и вы получите цифру девять.

Единица же для всех числовых порядков выработалась из халдейско-еврейской йоты (י), т. е. символа одного десятка, чтоб отличить ее от абсолютной единицы—первой буквы алфавита, которая считалась не числом, а его родоначальницей. Но халдейская азбука не давала символа для нуля. Чтобы указать значение i (единицы) по ее месту, начали ставить за нею маленькие кружки, указывая этим, что iоо значит сто (откуда получилось наше 100), что iооо—значит тысяча (наша 1000) и так далее.

В результате, вдруг, оказалось, что этим способом можно отсчитывать целую беспредельность чисел, тогда как по прежнему азбучному счислению можно было довести числа только до 999 999, не имея еще в языке названия для миллиона! Мудрено ли, что первому, кто употребил этот способ, показалось, что за пределами «человеческих» чисел, имеющих свои человеческие имена, бог открыл ему целую беспредельность чисел божеских, имена которых известны только богу! Не в этом ли заключается первый зародыш мнения древних, что кроме имен человеческих существуют еще божеские имена, звучащие более магически, чем человеческие имена, и что произнесением их можно вызвать не один мимолетный призрак предмета в воображении своего собеседника, а и сам реальный предмет5 к его существованию в окружающем нас мире?

5 Понятие о том, что еврейский язык и есть божеский язык, выработалось только в средние века.

Но этими чудесными открытиями, сделанными посредством алфавита, дело еще далеко не кончилось. Оказалось, что такой способ счисления дает человеку поистине магическую власть над числами.

Дело в том, что безграмотные люди—а из них состояло в древности все человечество—могли только отсчитывать (по .пальцам или по их числительным именам) количества многократных предметов, но не могли ни сложить, ни вычесть значительных чисел друг из друга. Каждый раз, как кто-нибудь смешивал вместе две груды плодов, число которых в каждой куче ему было известно, он должен был вновь пересчитывать все по порядку, чтобы узнать, сколько их стало в новой куче, а вынув из нее определенное число плодов, он должен был снова сосчитать остаток.

Первоначальный архаический способ изображения чисел с употреблением от начала до конца всех букв азбуки, все же предоставлял возможность сложения и вычитания и давал древним магам-грамотеям возможность, складывая свои волшебные значки, приводить в изумление непосвященных, указывая им сразу, не пересчитывая каждый раз снова, сколько осталось у них в кучке, если они выбрали из нее определенное число предметов или, наоборот, прибавили к ней. Но еще большее волшебство получилось для древних при новом, только-что описанном мною, способе изображения всех чисел, как человеческих, так и божеских, путем первых десяти букв, ставших теперь главными цифрами.

Представьте себе восторг того, кто первый составил из них особый магический квадрат, представляющий нашу современную таблицу умножения, и вдруг увидел, что с помощью его он может перемножать между собою всю беспредельность чисел, сделав в несколько минут то, что по прежней азбуке являлось делом многих часов! Что же удивительного, что экзальтированное воображение стало рисовать ему возможность еще новых комбинаций чисел в магические фигуры, дающие возможность найти из них еще новые свойства чисел! И это, действительно, нередко и удавалось, например, в Паскалевом треугольнике, дающем закон комбинаций между собою различных многократностей и закон случайных отклонений от средней нормы и т. д., и т. д. Что же удивительного, если учение о буквах, как цифрах, и таблица умножения стали второй ступенью посвящения в тайны древних магов, после которой уже долго не было никакой третьей, а только представление, что и эта третья неведомая степень посвящения сохранилась где-то в дальних странах у неизвестных мудрецов?

Вот как говорится о цифрах в первой главе уже цитированной нами еврейской книги «Сефер Иецира» (Шифр Творения).

«Тридцатью двумя дивными, мудрыми путями6 составил свой мир Иа, Иэуэ, Сабаоф, бог Израиля, бог живой и вечный властелин, Эль-Шаддай, милосердный, прощающий, высокий, вечно-живущий, свято и возвышенно его имя!»

«Он создал мир тремя способами: письменами, счислением и смыслом чисел».

«Десять чисел невещественных и двадцать две буквы—основы: в них три матери (а, м, ш), семь двойных (б, г, д, к, ф, р, т, имеющие по-еврейски два произношения) и двенадцать простых (все остальные)!»

«Десять чисел невещественных! По числу десяти пальцев: пять против пяти—по завету единства между ними».

«Десять чисел невещественных! Десять, а не девять, десять, а не одиннадцать.7 Пойми разумением и уразумей пониманием! Пытай их, исследуй их, установи всякий предмет, как следует,. и помести создателя на его место!»

«Десять чисел невещественных! У них десять свойств бесконечных» и т. д.

1 Тридцать два, это сумма 22 букв, составляющих все еврейские слова, и 10 элементарных чисел десятичной системы, составляющих все числа.

2 Автор и не подозревает о бесконечности других возможных систем счисления, аналогичных нашей десятичной системе. А на деле, кроме десятичной системы, существуют и более совершенные и могучие, какова, например, тридцатичная система.

Таков лирический апофеоз десятичной системы счисления,, из которого состоит первая глава этой замечательной еврейской книги.

И все это считалось не за простую поэзию, а за вечные научные открытия, и следующее поколение клало такие поэмы в основание для дальнейших своих восторгов в том же роде. Это был тот самый метод исследования, который назывался в средние века божественным вдохновением. Охватывающее человека восторженное состояние, побуждающее его писать стихи или художественные вещи, считалось наитием свыше, идущим от дуновения самого бога, и потому подобные стихи в прозе очень часто и начинались словами: «Так говорит бог!».

Но само собой понятно, что лирические порывы подсказывали одному одно, а другому—другое, и из соединения многих вдохновений вместе получался невероятный сумбур.

Брали, например, слова, начинающиеся с данной буквы, и по ним определяли свойства этой буквы. Так, заметив, что тройное имя бога (Ал, Алоим, Алоэ) начинается с а, пришли к выводу, что эта буква должна находиться во всей бесконечности мира, что ее особенностью должен быть венец, что она должна управлять первым ангельским чином—серафимами. Заметив, что один из обычных эпитетов бога—Бахур (отличный)—начинается с буквы б, пришли к выводу, что она управляет ангелами второго чина, существами, «приведшими в порядок хаос», и т. д.

Все слова стали рассматриваться как числа и исследоваться по перемещению в них букв. Из них стали составляться целые таблицы, каково, например, знаменитое в каббалистике распределение в треугольник имени бога Йэуэ, чему приписывалось особое значение, как указанию его свойств по свойствам букв его имени, определяемым всякими, чисто произвольными, приемами. Во многих случаях перестановок букв в каком-либо имени, конечно, выходили новые слова, способствовавшие остроумным догадкам и приводившие к случайным выводам, по внешности как-будто логически вытекающим из исследуемого предмета. При других же перестановках из самых благочестивых слов вдруг получались непристойные, поражавшие столбняком исследователей и, в конце концов, создавшие каббалистике дурную репутацию у благочестиво мыслящих людей.

К таким же результатам—то удачным, то скандальным—приводило и еще более употребительное в средние века у еврейских и христианских каббалистов розыскание свойств имен по-ребусическому способу.

Возьмем, например, употреблявшийся в каббалистических книгах, разбор первого слова в библейской книге «Бытие». «Вначале создал бог небо и землю». Я уже говорил во второй книге, что по-еврейски слово вначале читалось,—если исходить из буквенного состава слова,—брашит (по нынешнему произношению берешит), а разложив его на бра и шит, получали «он создал шесть».

Средневековый каббалист прикладывал палец ко лбу и восклицал: «уже в первом слове Библии указывается, что мир создан в шесть дней!»

Очевидно, что, пока дело шло лишь о таких удобных разложениях, он встречал только симпатию со стороны своих верховных пастырей, христианских или еврейских. Но вслед за тем сказались и другие случаи. По временам выходили разложения в роде того, как, например, делали семинаристы из слова Бог-ослов, и тогда можете себе представить положение богослова-епископа, которому ученый каббалист преподносил подобные или еще худшие выводы!

Можно сказать с уверенностью, что если бы сам чорт показал ему рога из разбираемого по буквам слова, то пастырь был бы менее испуган! И вот мало-по-малу в конце средних веков стало устанавливаться мнение, что сам дьявол, а не бог выдумал эту науку, чтобы вводить в соблазн человеческие души. И католическая церковь стала посылать на костры каббалистические книги, а затем и всех занимающихся подобным бесовским делом.

Но точно ли первичные восторженные ожидания древних каббалистов были простыми, неосуществимыми фантазиями? Точно ли «магические значки алфавита», дав нам возможность узнавать мысли писавшего их и делать арифметические вычисления и алгебраические действия, так и закончили на этом свои услуги развитию человеческого интеллекта и более ни на что ему не пригодятся? Неужели ни при каких условиях звуковой состав слов и их буквенная транскрипция не могут нам дать возможности изучать важнейшие свойства предметов по одним их именам?

Все течение современного естествознания показывает нам, что свободная наука рано или поздно принуждена будет выработать такую терминологию, где фонетический состав названий будет обозначать также и сложение обозначаемых ими предметов из их элементов и положение их среди других, им родственных, т. е. определит и их основные свойства. Тогда и мечтания каббалистов, отнесенные ими ошибочно к прошлому, осуществятся в полном своем размере в будущем международном, научно выработанном, языке.

К каким великим результатам приведет такой язык и как легко будет изучение на нем всех наук, я и хочу показать читателю в этой последней главке, открывающей перед нами один из волшебных уголков будущей науки.

Сформулируем наш вопрос таким образом: если в древних языках, не исключая и самого псевдо-божественного халдейско-еврейского, придуманного по библейской легенде первым человеком «Адамом»,8 и не оказалось соответствия между буквенным составом имен и элементарным составом обозначаемых им предметов, благодаря случайности первобытных наименований, то не может ли в будущем выработаться такой международный язык в котором один буквенный состав давал бы нам возможность описать почти во всех подробностях никогда не виданный нами предмет по одному, впервые услышанному нами, его названию?

8 «И он дал им имена»,—говорится об Адаме в Библии, а имена эти были халдейско-еврейские, как видно по его собственному имени—Адам (глина, или человек), по имени его жены Ева (жизнь) и др.

На этот вопрос мы можем ответить только утвердительно.

Такой международный язык не только возможен, но он неизбежно должен выработаться, потому что без него человеческому интеллекту нельзя б^дет перейти на предстоящую ему теперь новую, высшую стадию своего развития, взойдя на которую человек, не тратя десятков лет на свое обучение, будет почти с детства охватывать всю совокупность современного ему естественно-научного знания.

Я покажу читателю прямую неизбежность этого, вытекающую из быстрой эволюции вширь всех наших наук.

Возьмем прежде всего самую новейшую из них—органическую химию. С каждым годом вырабатывает она десятки, даже сотни новых веществ, для которых нужны новые имена. Первые химики-органики начала XIX века дали первым добытым ими из живой природы веществам простые названия, например: метан, этан, пропан, бутан... Их дериватам, в составе которых недостает одного атома водорода, они дали производные отсюда названия: метил, этил, пропил, бутил.., а таким дериватам, у которых недостает двух атомов водорода: метилен, этилен, пропилен, бутилен и т. д.

Вы видите, что здесь в науке сама собой стала возникать номенклатура органических веществ не случайная, а систематическая, определяемая по недочету водорода, обусловливающему совершенно определенные химические особенности для каждой новой группы этих веществ, и эту особенность, изучив немного химию, вы можете, как в каббалистике, сейчас же указать по произношению имени даже незнакомого вам продукта.

Однако, здесь первоначальными наименователями не было предусмотрено одно: эти продукты, соединяясь химически между собой, дают столько новых оригинальных и нередко чрезвычайно важных в медицине, технике и физиологии веществ, что продолжать и для них эту номенклатуру стало совершенно невозможным. Международные конгрессы химиков, давно убедившихся, что человеческому уму невозможно изучить органическую химию при особом названии для каждого из десятков тысяч ее продуктов, стали и далее продолжать дело ее отцов и создавать систематические имена, но в результате пришли, наконец, к таким много-этажным словам, которые непривычный не может даже и выговорить, а выговорив, не может запомнить. Попробуйте, например, произнести одни из самых обыкновенных, в роде бутилметил-пентилметан или гексилоктилундециламин, и вы увидите, что новичку это довольно трудно, хотя химик—органик привык и к далеко «худшим словам».

Для того, чтобы вполне выразить в самом имени строение и зависящие от него химические и физические свойства органических веществ, ему приходится часто вводить в середине слова еще и греческие буквы, как, например, в названии: β1—пафтиламин— β2 α'4 - дисульфоновая кислота и т. д.

Но и этого оказывается недостаточно! Приходится среди слов вставлять еще и цифры, нередко по нескольку сразу. Так, один цветной порошок, употребляемый как краска, называется: 1,5-диамидо-4,8-диоксиаитрахинон, а другой имеет имя:

Δ 4(8)—терпен—3—нон и т. д.

В результате, эта современная, выработанная химическими конгрессами варварски-систематическая номенклатура превратила курсы органической химии во что-то в роде читанного мною в детстве и сильно поразившего меня тогда юмористического письма учителя арифметики Семена Сковородина к его невесте:

«Любезная Амфи-3-та Дми-3-евна!

«1-очество наше скоро прекратится. Е-2 настанут каникулы повенчаемся! Вы-3-же слезы! Счастливее супружеской 4-шительно не будет на свете; о5 жди завтра вечером же моего при-6-вия к тебе. Жди твоего любящего 7-ена и знай, что непременно в Рождест-8-ен твой будет окончательно твой! 9-ого декабря тысяча восемьсот семи-10-ого года.

Твой 7-ен Сковор-1».

Понятно, что такой способ транскрипции не может держаться в серьезной науке вечно, особенно когда под рукою находится идеально простой и легкий способ для всех названий органической химии.

Действительно, дадим в полной, рационально-составленной международной азбуке каждой согласной букве числовое значение по ее порядку, как было в первобытных греческом, еврейском и славянском алфавитах, напр., б = 1; в =2; и т. д. Точно также дадим и гласным буквам свое собственное числовое значение, например, у—0; о—1; а—2; э—3; ы—4.

Тогда, обозначив число атомов углерода в углеводородных цепях соответствующей ему согласной буквой, а недочет в них водорода—соответствующей гласной и прибавив к ним для благозвучия хоть окончания ль,—получим односложные слова для всех углеводородов жирного ряда: буль, боль, баль, быль, нуль, воль, валь, выль и т. д.

Изменив окончание ль на другие односложные, например, для спиртов на рь, для аминов на мь и т. д., получим способ для односложного обозначения всех этих продуктов. Соединяя такие элементарные продукты по два вместе, получим легкий способ для наименования всех сложных продуктов. Выходят совсем удобопроизносимые и легко запоминаемые слова, дающие сразу и полный химический состав данного вещества, и все его химические и физические свойства, тогда как при обычной номенклатуре иногда имя приходится произносить как целую фразу. В особенно сложных случаях, когда в производном слове скопится более четырех слогов, можно разделять его на два, как теперь двойные фамилии, и тогда такой номенклатуры хватит без исключения на все продукты органической химии и даже откроется большой запас, указывающий на необходимость существования тысяч еще не открытых ее продуктов с предсказанием всех их важнейших свойств.

Я не могу вдаваться здесь в подробности, чтоб не утомлять, читателя не химика, но я только спрашиваю: неужели современная наука вечно будет писать химические курсы и трактаты в роде приложенного мною здесь письма Семена Сковородина? Неужели никогда ни один из химических конгрессов не постановит перейти к этой легкой силлабической (буквенной) номенклатуре, имеющейся под руками, в которой первичные элементы вещества даются одиночными буквами, а не целыми словами, и которая поэтому делает все названия легкопроизносимыми, а изучение органической химии самым легким и увлекательным делом вместо современного языколомного?

Такую же легкую систематическую номенклатуру можно создать и для веществ минеральной химии и, вообще, минералогии, дав элементарным веществам односложные названия, составленные для их периодической системы по тому же методу, как я только что указал для углеводородов. И здесь мы получим легко произносимые имена не только для всех двойных, тройных и кратных минеральных веществ, но и для самых сложных силикатов. Если в детстве вам будут прямо называть обычные вещества по таким международным систематизированным из букв названиям (вместо наших случайных: глина, песок, известь, кухонная соль, малахит, гранит и др.), то вам незачем будет зазубривать потом в школе их химический состав и свойства. Само имя будет отчетливо указывать вам все это своим буквенным составом, и все сухое при изучении минерального мира будет сброшено, как скорлупа, будущей наукой, и сама она, сразу открыв свою основную сущность, станет бесконечно привлекательной не для одних избранных, а для всякого умственно пробуждающегося ребенка.

То же самое можно указать и для географической терминологии. Сколько каждому из нас приходилось зубрить различных имен городов, гор, рек, островов и т. д., а потом позабывать, где их место! Кому из нас не приходилось с отчаянием в душе искать по карте, где на ней находится необходимое для нас название? А между тем, все это будет совершенно ненужно при систематической международной номенклатуре, где в буквенном составе каждого названия выразится и место.

Вы знаете, что географическое положение на земном шаре выражается в градусах широты и долготы, и что первых —180, а вторых—360 градусов. Значит, взявши международный алфавит с 60 буквами для обозначения согласных звуков, где тридцать—различные видоизменения твердых (б, п, в, ф и т. д..), а остальные тридцать—мягких (бъ, пъ, въ, фъ и т. д.), можно комбинацией только двух согласных звуков выразить 3600 делений по долготе, а прибавив к ним еще вторую комбинацию, можно выразить такое же число делений по широте места, т. е. обозначить этим на земле четыреугольнички величиной в десятые доли градусов (в 10 верст по направлению от севера к югу, и еще менее того—от востока к западу в неэкваториальных странах)! Условимся, например, что, при разделении этих четырех согласных букв на две пары посредством гласной у, мы получаем имя города, находящегося в этом квадратике; что при разделении тех же четырех согласных буквой о—имя горы; при а—имя реки, устье которой в данном месте, и т. д. Тогда мы получим ряд слов, при одном произнесении которых ясно видно, о чем идет дело—о городе, горе, реке и т. д., и где на земной поверхности этот предмет находится. И все такие слова будут благозвучны, особенно, если мы условимся вставлять гласные и между остальными стечениями согласных, и, притом, не как попало, а тоже по системе, обозначая ими, например, приближенную величину предмета, т. е. разделяя ее на несколько категорий.

Понятно, что при такой международной систематической терминологии никому не понадобится мерить по карте, каково расстояние от одного места до другого; оно будет сказываться, в самом названии обоих мест. А если мне кто скажет, что будет жаль утратить при этом дорогие ему исторические имена, то кто же мешает оставить их, как прибавки к международным, в роде того, как это делается и без того в названиях Нижний-Новгород,. Усть-Сысольск и так далее. Что же касается никому неведомых мелких местечек, то международное переименование их не может вызвать даже и таких возражений, тем более, что оно уничтожит всю сушь в географии и освободит учащемуся время для усвоения географических особенностей, более поучительных, чем зубристика бессмысленных имен, большинство которых всегда остается для каждого не только лишенным исторического, но и всякого другого смысла.

Тот же самый метод, введенный в астрономию для наименования звезд в различных стадиях их развития, дает возможность по одному имени звезды указать ее на небе и на астрономической карте и сказать прямо, к какому типу и к какой величине она принадлежит, и каково от нас ее приблизительное расстояние. Тогда и в астрономии для изучения останется только одно интересное и поучительное, особенно, если для лунных и марсовых карт тоже ввести обозначения местностей по широте и долготе, аналогичные только что описанным для земли, а в имена планет вставить понятия об их величине и расстоянии от солнца. Переходя к биологическим наукам, мы и здесь видим не только необходимость, но и неизбежность аналогичной терминологии.

Ни один зоолог, ни один ботаник не могут вместить в своей голове сотен тысяч существующих на земле видов животных и растений, не говоря уже о вымерших. И здесь, как в органической химии, мы видим зародышевую попытку введения рациональной международной номенклатуры в двойных латинских именах, придуманных Линнеем и его последователями.

Но и она не вошла в обыденное употребление отчасти по своим чуждым для современных народов двухъэтажным латинским названиям и отчасти по другой, не менее основательной, причине. Она дала возможность получать приблизительное представление о никогда невиданном нами животном или растении лишь тогда, когда мы уже знаем хоть одного представителя из этого рода. Однако, всех родов животных и растений оказалось такое множество, что даже и для сотой их доли нельзя иметь у себя в голове по хорошо знакомому представителю.

Вот почему эта попытка еще менее достигает цели, чем даже современная номенклатура органической химии. Она только указывает нам путь для дальнейшего усовершенствования биологической терминологии. В будущем научном имени животного или растения должен быть определен его буквенным составом не только род и вид, но и все другие более общие биологические подразделения, дающие его основные особенности. Такие имена должны быть, кроме того, достаточно благозвучны для введения их и в обычный разговорный язык. А этого достигнуть можно опять лишь придавая особое значение каждой букве. В зоологии и ботанике все живущие существа разделяются, как известно, прежде всего на отделы, отделы—на классы, классы—на разряды, разряды—на семейства, семейства—на роды и роды—на виды, т. е. существует семь подразделений. Если бы каждое из них выражалось в имени целым слогом, то пришлось бы давать и животным, и растениям слишком длинные для произношения семисложные имена, и потому их необходимо сократить, придав и гласным, разделяющим согласные, значение подразделений.

Для этого надо только воспользоваться всеми вариациями пяти основных гласных, существующими в различных языках, а если где-либо не хватит и этих звуков, то можно их еще удвоить вставкой какого-либо удобопроизносимого звука перед каждой согласной в роде и, который, таким образом, не будет иметь самостоятельного значения в имени.

Тогда все имена животных и растений легко сократить в четырехсложные или в крайнем случае в пятисложные слова, и каждое название будет при этом заключать в себе и всю генеалогию данного живого существа, особенно, если гласная в последнем слоге будет обозначать его геологическую эпоху—современную или прошлые,—что поведет к такой же рациональной номенклатуре и самих геологических периодов.

Но такого рода силлабическое словообразование, делающее так просто из имени каждого предмета его полное описание, не приведет ли к более удобным названиям и для самих числительных имен? Не лучше ли обозначить все элементарные числа простыми слогами: бе, пе, ве, фе, ге, ке и т. д., а для нуля взять, напр., не? Тогда можно было бы сказать коротко и просто всякое число, например, вместо двадцать три тысячи четыреста пятьдесят шесть, просто: певефегет?9 Очевидно, что всю хронологию истории, все астрономические расстояния планет и т. д. можно будет выразить тогда простыми числительными словами и, прибавляя их к обычным именам, в роде неотъемлемых эпитетов, можно будет при каждом историческом имени обозначать и его точную дату. Тогда скучное изучение хронологии, тотчас же забывающейся после экзамена, если человек не специализировался на ней, сделается совершенно излишним: она будет в самом имени исторической личности или события.

9 Можно думать, что со временем человечество сможет еще сократить и эту номенклатуру, введя вместо десятичной тридцатичную или даже шестидесятную систему счисления. Тогда, например, такое большое число, как сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять, произнесется в роде бевеидеф, т. е. всего в пять согласных букв.

Таковы широкие перспективы, открывающиеся для человеческой мысли введением в научную номенклатуру международных рациональных названий, где каждое имя есть, вместе с тем, и общее описание предмета, то самое, какое мечтали найти средневековые каббалисты в древнем еврейском языке, считая его за данный самим богом-громовержцем, а следовательно, и за рациональный язык.

Их искания с этой точки зрения были только как бы предчувствием возможности такого языка. Их только что пробуждавшийся ум пытался найти его, как и все другое великое, в прошлом, а не в будущем; они считали рациональный язык заранее дарованным человечеству, а не таким, который должен быть выработан самими людьми в ту эпоху, когда они сделаются готовыми к переходу на новую, высшую стадию своего интеллектуального развития.

Не настало ли уже теперь для человечества это время? Если даже и нет, то оно близко. Мы видим уже, что во многих науках (и, прежде всего, в органической химии) скорое введение его становится совершенно неизбежным, благодаря непроизносимости существующих названий и невозможности для специалиста заучить по обыкновенным именам все разновидности необходимых ему химических материалов. То же самое и в других настоящих, т. е. систематизированных науках. До сих пор все международные конгрессы специалистов, обсуждавшие такие вопросы, пытались лишь чинить и надстраивать старое обветшавшее здание научной терминологии, а не срыть его до основания, чтобы возвести новое, со всевозможными удобствами. Впрочем, и возводить это новое здание им было совершенно невозможно до выработки общего международного алфавита, основанного на выводах новой естественной науки—антропофоники, в который вошло бы все звуковое богатство, накопленное различными расами и племенами, так как все национальные алфавиты страдают, как увидим далее, значительными недочетами. Итак, для дальнейшего развития всех наук необходима теперь международная выработка систематического полнозвучного алфавита, который надо сделать не надстройкой существующих уже, а их заменой совершенно новым алфавитом, в основе которого должно быть положено наибольшее удобство для скорого обучения детей азбуке.

Удобнее всего это может быть сделано специальным международным конгрессом, а введено в употребление постепенно. Представьте, например, что будет обязательно постановлено на каждое полугодие заменять в газетах только четыре губные, четыре зубные и т. д. согласные буквы новой транскрипции. Первоначальное затруднение в чтении будет для вас (даже если вы и не учили новой азбуки) не больше, чем при чтении книги с опечатками, а если в начале газеты-все время стоит строка, с указанием произношения этих четырех новых систематических значков, то вы привыкнете к ним в два или три дня, и через неделю постоянного чтения даже не будете замечать их. Так в четыре или пять лет можно совершенно перейти к новому алфавиту, не побуждая взрослых специально изучать его, а для детей в школах, конечно, лучше ввести сразу учебники, напечатанные новым способом. Только после этого можно будет перейти и к введению той международной научной номенклатуры, о которой я говорил, и это ясно будет видно из следующей же главки этой моей «лингвистической интермедии».

Если же инертность и рутина еще долго будут мешать решению этого вопроса международным конгрессом,, то ничто не мешает проявлению здесь и отдельной инициативы. Если бы какой-нибудь народ ввел у себя такую азбуку и номенклатуру, то он настолько сразу поднялся бы в своем умственном развитии, что остальным народам через несколько десятков лет ничего не осталось бы делать, как принять от него все выработанное им, как постепенно и принимается теперь выработанная во Франции метрическая система мер и весов.

Однако, скажут мне, если все химические, астрономические, биологические и даже числительные имена сделаются международными, то не повлечет ли это к выработке и из остального лингвистического состава разных языков одного международного языка?

Международный язык, несомненно, выработается в будущие века, но он выработается, мне кажется, не конгрессами и не искусственными способами, а постепенным слиянием всех человеческих наречий в один необыкновенно богатый звуками и символами язык. Утверждать, что наши современные языки так и застынут и окаменеют на теперешних наших словарях и грамматических оборотах, значило бы отвергать всю прошлую историю этих же самых языков, подвергавшихся изменениям от столетия к столетию. Так будет и в будущем, и международная терминология научных и числительных имен только облегчит дальнейшее слияние всех диалектов.

Сделав все технические, числительные и научные наименования общечеловеческими, наука, вероятно, оставит в языках попрежпему все те слова, которые она не может привести в свои системы, т. е. все глаголы, имена прилагательные, все слова для выражения человеческих чувств, симпатии, антипатии, одним словом, весь тот лингвистический словарь, который создал национальные поэзии и художественные литературы. Заменятся в них постепенно новыми лишь имена немногих домашних животных или имена общеизвестных растений, да и то они еще долго будут существовать одновременно со старыми, как у нас уживаются в поэзии названия конь и лошадь, луна и месяц...

Зато все, что необходимо .для путешествия в чужих странах,— названия кушаний в ресторанах, имена необходимых дорожных предметов,— будет постепенно делаться общим, как оно уже происходит и теперь, а введение международной номенклатуры чисел устранит и наибольшее затруднение для международных сношений—трудность купли и продажи. Сношения между пародами облегчатся в будущем до крайности летательными аппаратами, и в международной смеси грядущих людей из каждого языка будет взято и перенесено в международный все то, что было выработано ценного различными национальностями.

Эволюция будущего международного языка пойдет не путем сокращения до минимума звукового состава какого-либо национального языка, не путем сокращения до минимума его грамматических форм, а путем его обогащения всеми отдельными национальными формами и звуками. Язык тем выразительнее для тонких оттенков человеческих мыслей и чувств, чем он богаче словами и формами; и он тем звучнее и удобнее для пения, чем разнообразнее его звуковой состав. Другого объективного критерия совершенства языка у нас не может быть, если мы не захотим вступить на старинный путь субъективизма, благодаря которому всякий, даже совершенно дикий, народ считает свой язык самым совершенным и в звуковом, и во всех других отношениях.

Резюмируем кратко все сказанное выше. Мы видели в начале этого исследования, какими волшебницами казались первым людям, выучившимся чтению, буквы их алфавита, и как обучение азбуке было первой степенью посвящения их в тайны магов. Мы видели, как, увлекаясь апофеозом чтения, средневековые ученые стали придавать буквам божественное происхождение и изучать посредством них численный и звуковой состав всех слов и разлагать все имена по созвучиям, надеясь исследовать этим путем свойства соответствующих им предметов. Мы видели, как в результате всего этого возникла особая средневековая оккультная наука, каббалистика или просто каббала, пришедшая к заключению, что должен быть естественный язык, в котором каждое разложение любого слова на буквы дает всю историю и все основные свойства символизируемого этим словом предмета и, таким образом, приводит к возможности, не учась, знать основы всех наук.

Мы видели, как только что пробуждавшийся ум человечества искал этот язык в прошлом, а не в будущем, как он пришел к ложному выводу, что этот язык—древнееврейский, дарованный богом человечеству, и не подозревал, что истина—в обратном, что могучие социологические силы, влекущие народы с каждым столетием все вперед и вперед, предоставили им самим выработать этот язык в ту эпоху, когда их ум сделается готовым к переходу на новую, высшую стадию развития.

Мы видели, наконец, полную возможность выработки такого языка, попытались разглядеть его некоторые уголки и показать, что быстрое развитие всех наук уже влечет к нему народы помимо их воли.

Наступит время и раздастся голос более громкий, чем мой. Могучий язык будущего пробудит к новой, неизмеримо высшей жизни сознание грядущих поколений, и жалкими тогда покажемся мы им со своими современными сумбурными и хаотическими терминологиями и номенклатурами. Но даже и в те счастливые дни грядущий исследователь прошлого, открыв какую-нибудь полусгнившую от времени каббалистическую книгу, увидит в ней, что еще задолго до осуществления великого дела народов жили на свете люди, которые мечтали о предстоящем ясном дне всеобщего сознания в потемках глухого средневековья.