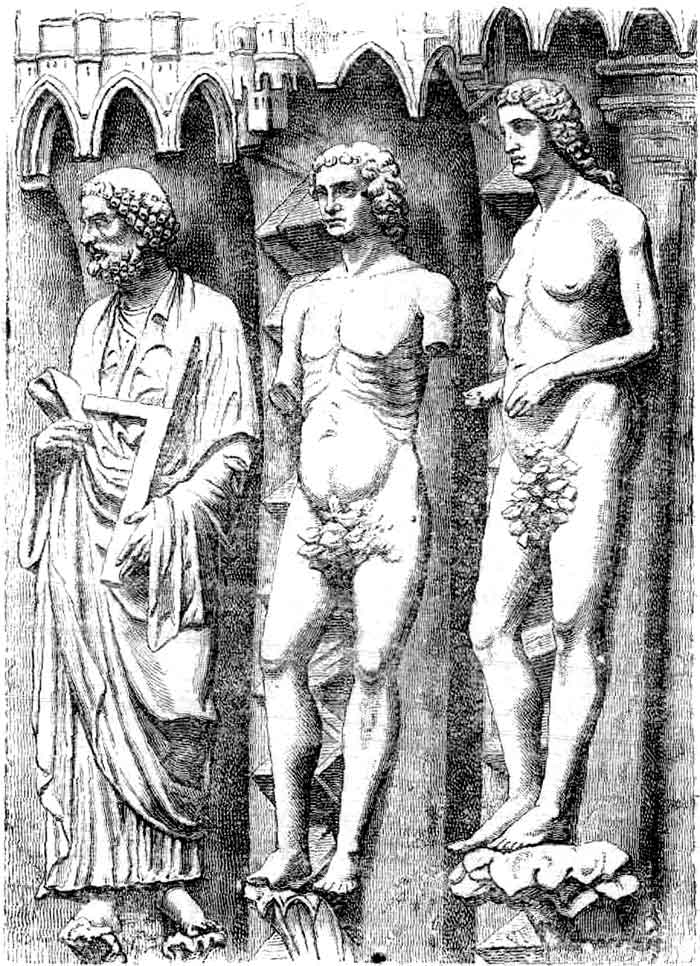

Рис. 34. Статуи в стене старинного католического собора в Бамберге в Баварии, как доказательство однородности католической церковной структуры Эпохи Возрождения со структурой греческих храмов, неправильно относимых в дохристианскую древность.

Мы видели сейчас, что в «Рыцарской Греции» XII—XV веков были и средства и способности для сооружения тех построек, присутствие которых поражает теперь наше воображение, я что ранее этого периода в ней не было и не могло быть для них ни средств, ни способностей, да и жили в ней, по выводам этнографов, не греки, а славяне.

А относительно того, что в структуре католических храмов Эпохи Возрождения фигурировали такие же статуи, как и в структуре греческих храмов, прописываемых так называемой греческой классической древности, не может быть сомнения. Вот например, хоть три скульптурные изображения, сохранившиеся в стене старинного собора в Бзмберге.(рис. 34).

Рис. 34. Статуи в стене старинного католического собора в Бамберге в Баварии, как доказательство однородности католической церковной структуры Эпохи Возрождения со структурой греческих храмов, неправильно относимых в дохристианскую древность. |

Но как же и когда установилась за Грецией репутация ее прошлого, но исчезнувшего величия?—Совершенно тая же как и за всеми чудотворными мощами в православных и католических монастырях. Подобно тому как один из шарлатанов, выведенных на сцену Мольером, сказал: «calomniez, calomniez, il en restera toujors quelque chose!», так и обратно можно сказать: «расхваливайте, расхваливайте кого угодно, и за ним образуется ореол величия!» На этом основана всякая реклама, о потому вам остается лишь решить вопрос: чем же началось рекламирование Афин во время крестовых походов и при рыцарском периоде Греции? Вопрос этот решает сам себя: самими крестовыми походами и самим ее рыцарством! Здесь впервые должна была развиться полноправность женщины и даже ее культ среди мужчин.

Когда в первые годы колонизации Америки и Австралии в эти страны перекочевывали почти одни мужчины, находившие себе подруг лишь среди диких и мало их понимающих туземных, цветных женщин, каждая приехавшая туда молодая и хорошо понимавшая их мисс казалась отвыкшим переселенцам спустившимся с неба ангелом, за которого каждый готов был броситься в огонь и в воду. Так было, конечно, и здесь, и в этом естественная разгадка того влияния, которое получили в Греции, приезжавшие сюда западные француженки, итальянки и испанки, говорившие свободно тем же самым языком, как и рыцари и с теми же культурными привычками и расовыми особенностями. И женщины, конечно, воспользовались своими преимуществами здесь как для интеллектуальной, так и для гражданской эмансипации, не теряя своей женственности, как мы и видим в женских типах классической литературы. Отражение их ореола на их родинах и молва о подвигах их героев-рыцарей, стократно увеличенные отдаленностью, и создали о Греции волшебное представление. А после завоевания Псевдо-Иерусалима турками, когда ореол непобедимости этих Ахиллов и Аяксов стал меркнуть, а их потомки, не получая новых подкреплений и материальных средств с Запада, стали мельчать, дичать и ассимилироваться с новыми победителями, весь этот ореол стал перебрасываться, и тоже вполне естественно с этно-психологической точки зрения, на воображаемую «древнюю Грецию», где будто бы создались эти литературные, поэтические, художественные и архитектурные произведения.

«Спарта» Палеологов, — говорит историк города Афин в средние века Фердинанд Грегоровиус, — за которым я здесь следую как верный спутник во всей фактической части моего изложения,1 — была маленьким местечком, отрезанным от всего мира и находившимся в постоянных сношениях с непокорными племенами Тайгета. Византийцам население Лаконии казалось, конечно, грубым и варварским. То, что некогда говорил Михаил Акоминат об Афинах, повторил теперь о Сиарте Мазарис, автор; одного сатирического диалога мертвых: жить здесь значит подвергаться опасности превратиться в варвара. Но есть доказательства, что уже в XIV веке в Спарте была школа писцов древних рукописей и что Мизитрский двор можно было смело сравнить со многими дворами итальянского возрождения, например, с двором Монтефельтре в Урбино и Гонзага в Мантуе. Он является как бы очагом греческого гуманизма (т. е. классицизма)».

«Там, при дворе Феодора II жил, — говорит Грегоровпус,2 — знаменитый византиец Георгий Гемист (Плетон), как бы воскресший античный эллин, неоплатоник в роде Прокла и фантастический почитатель древних богов.3 Такими же до некоторой степени были вслед за ним и итальянские гуманисты под руководством Помпония Лета. Вполне попятно, что грек, одушевленный горячей любовью к отечеству, даровитый представитель классической философии, мог отнестись отрицательно к тогдашней христианской церкви, как римской, так и православной». «Плетон (как и Платон) основал какую-то академическую секту в этом роде. К ученикам его, если не к адептам его мистической религиозной философии, принадлежали и такие выдающиеся платоники, как Мануил Хризолора и Виссарион».

«Во времена флорентийской унии он перенес священный огонь язычества в этот город. Плетон был здесь первым провозвестником Платона и, как утверждает Фицинус, повлиял на Козимо ди-Медичи настолько, что самая идея основания во Флоренции платоновской академии обязана по преимуществу ему своим происхождением».

1 Гл. 23.

2 Стр. 309.

3 Главное сочинение Плетона (с которого может быть и списан Платон), говорят, было сожжено патриархом Геннадием. Остатки его изданы в 1858 году «Александром», под названием «Traité des lois».

И вот сама собой навязывается идея, что первоисточником предания о Платоне и является этот Плетон... А относительно того, что греческие тексты сочинений приписываемых теперь Платону принадлежат различным поздним авторам я уже говорил в третьей книге «Христа».

С 1430 года, во всей Греции один Антонио Аччьяоли был франкским государем, который (хотя тоже был уже вассалом султана), правил в собственном государстве, основанном еще путем латинского завоевания. Хотя и его положение было далеко не блестяще, но оно все же менее пострадало от ужасов войны, чем другие греческие земли. На мрачном фоне всеобщего разорения Афины могли еще и теперь казаться оазисом в пустыне.

Греческий историк, афинянин Халкокондилас, считал Аччьяоли счастливейшим государем и выражался о нем так:

«Он жил в благополучии, так как превосходно обставил свое правление во всех внутренних и внешних делах. Договор с венецианцами обеспечивал ему спокойствие, своей рассудительности обязан он долгой и счастливой жизнью. Он богател, потому что мудро правил своим государством, и пышно разукрасил Афины» (IV, 215, 216).

По его уверениям, этот герцог, власть которого попрежнему основывалась на ленном и крепостном праве, был чрезвычайно богат и потому имел во время своего многолетнего правления возможность окончить то, что, быть может, начато было его отцом Нерио, который, по словам историка, также украсил Афины прекрасными сооружениями.

Где же теперь все эти постройки?

Грегоровиус в первую очередь ставит Акрополь и прямо говорит:

«История этой сильней шей крепости Аттики, вплоть до эпохи турок сокрыта но тьме. Вероятно, уже ла-Роши, а затеи испанцы устроили тут укрепления. До 1821 года под франкскими бастионами еще скрывались водопроводные трубы у Панейона в черте крепости. Но вообще постройки и перестройки в Акрополе при всех франкских герцогах до такой степени темны для нас, что мы ничего не знаем о происхождении даже так называемой франкской башни или о времени сооружения «Валериановой стены», соединяющей небольшую часть города с Акрополем.»

И нот эта тьма рассеивается с новой точки зрения, показывающей нам, что все постройки Акрополя сделаны в рыцарские времена, а прежними развалинами, если такие были, являлись лишь византийские укрепления не ранее Юстиниана. То же самое приходится сказать и о Партеноне, который всегда был лишь храмом Афинской Девы, прообразом которой, как и у католической Мадонны, было созвездие Девы, ежегодно рождающей бога-Солнце, а храм Зевса был средневековый храм христианского бога-отца и т. д.

Посмотрим теперь и литературу.

«Перед самым порабощением Греции османами, — говорит историк средневековых Афин, — здесь явилось несколько славных мужей науки. Гемист Плетон — как уже было упомянуто — озарил своим дарованием маленькую Спарту. Одновременно с ним выдвинулся в качестве государственного человека Георгий Франца из Монембазии — тот самый, который, будучи сослан на Корфу, сделался впоследствии историком перехода своей родины под власть турок. В то же время явился в Афинах преемник Дексиппа, Лаоник Халпокондилас, сын архонта.

«Другой Халкокондилас, по имени Димитрий, родившийся в Афинах в 1424 году, был, кажется, родным братом историка. Среди греческих учителей Италии он занимает почетное место на ряду с Георгием Трапезундским (создавшим Альмагест Птолемея), Аргиропуло, Федором Газой, Ласкарисом и Мусурусом. Он преподавал в Перуджии, Флоренции и Милане, где и умер к 1511 году. Под его редакцией были впервые напечатаны в Милане Гомер, Исократ и Свида. Он составил также греческую грамматику под заглавием «Эротемата», да и сын его Василий был также известен в Италии, как филолог».

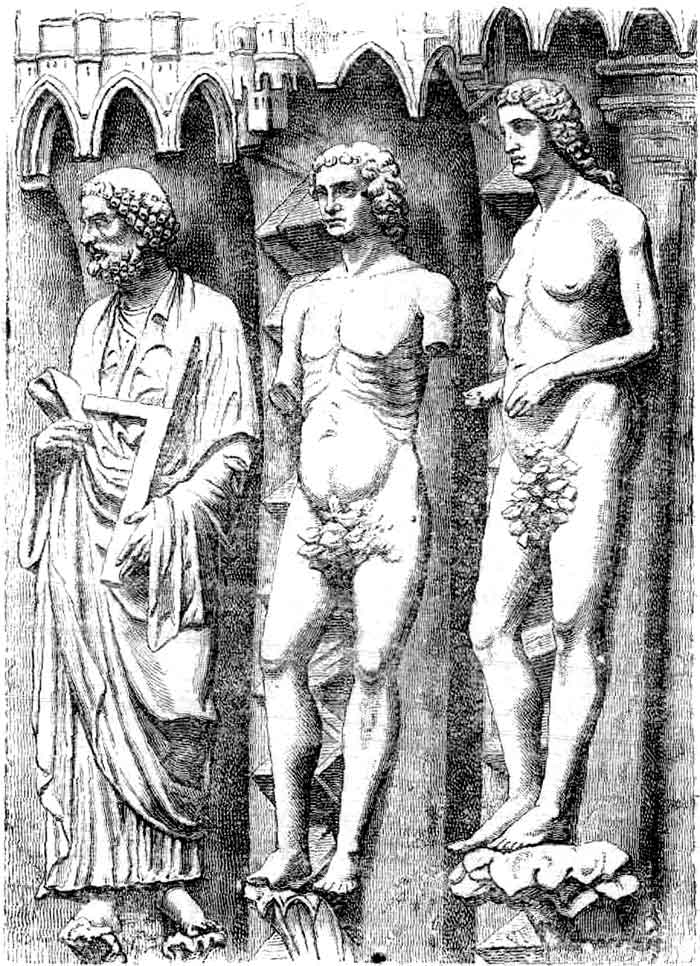

Рис. 35. Бюст отца трагиков Эсхила, хранящийся в Капитолийском музее в Риме (с нашей точки зрения это апперцепция какого то скульптора Эпохи Возрождения). |

Историков же по мнению Грегоровиуса здесь не было, что и вполне понятно, если их произведения были апокрифированы в дохристианские времена. «Лишь одна Морея прославилась национальной летописью, — говорит он — которая, к счастью, сохранилась благодаря копиям в некоторых западных библиотеках». В то время как до нас не дошло ни одного изложения истории Афин при франкских герцогах, мы имеем теперь и греческую и французскую хроники завоевания Пелопоннеса франками. Это драгоценные памятники обоих языков, на которых здесь говорили в XIV столетии, имеющие и историческое значение, несмотря на басни и ошибки, заключающиеся в них. «Греческая хроника изложена в форме народной героической эпопеи, отличающейся от прозы только «политическим» стихом. Так как она задумана шире, полнее и оригинальнее, чем французская прозаическая, то думают, что последняя представляет собою лишь одну из ее версий» (скорее обратно: расширения всегда делались позднее). Она была также переведена на итальянский язык и, по поручению знаменитого Эредиа, изложена даже на каталонском языке.4

4 Отысканы обе хроники Бюшоном. Он опубликовал Французский текст Livre de la Conqueste по открытому им в Брюсселе в 1845 г. манускрипту, а греческий сперва, в 1841 г. по парижскому манускрипту, который был известен еще Дю-Канжу, и затем по полной копенгагенской рукописи. Livre de la Conquesle доведена до 1346 г. Греческая хроника заканчивается 1292, годом. французская—1304: затем следует хронологический обзор до 1322 г. Бюшон считает первоначальным французский текст; его мнению следует Tozer: The franks in the Peloponnese, но Elissen находил основания Бюшона недостаточными. Молодой американский ученый, Джон Смит, посвятил этому спорному вопросу особую диссертацию, признав оригинальность за греческим текстом. Арагонская обработка есть сокращение этой хроники, но, с известиями из других источников. Она доведена до 1377 г. (Грегоровиус, гл. XXV).

Несомненно, что составитель греческой эпопеи был человек, глубоко проникнутый франкским национализмом. Он не только идеализирует франков, но дает самое необузданное выражение своему презрению к грекам и к их церкви. Он выказывает исчерпывающее знакомство с греческой жизнью и постоянно передает в народной форме французские исторические и географические названия в Морее. Поэтому в нем предполагают греко-франка.

Во всяком случае эта стихотворная хроника доказывает, что преобладание греческого языка было в Греции того времени так велико, что его вынуждены были усвоить даже франки. «Число иностранных слов в языке этой греческой хроники чрезвычайно велико, но мы, — говорит Грегоровиус (гл. XXV), — к сожалению, не имеем никакой возможности сравнить его с аттическим народным языком XIV столетия. У нас нет ни одного образца этого языка, так как немногие греческие акты из канцелярии Аччьяоли, дошедшие до нас, показывают, что их, греческие нотариусы, в служебных документах употребляли уже классический язык».

Флоренция была переполнена в это время греками: Гемистос, Плетон, Феодор Газа, ученый епископ эфесский Марк, прославившийся впоследствии, Виссарион Никкенский и другие византийцы нашли в Италии вторую родину.

С тех пор, как калабриец Леонтий Пилат, благодаря Боккаччио сделался в 1360 году преподавателем: греческого языка во Флоренции, здесь не прекращалось занятие эллинской наукой. С 1397 года во Флоренции учил Мануил Хризолора, учениками которого были Бруни, Николи, Манетти, Поджио и Траверсари. Как Строцци так и Медичи, особенно, Козимо, были филэллины, они поддерживали своими богатствами не только падающий византийский трон, но и греческую литературу.

Теперь посмотрим снова, когда и кем были открыты классические древности?

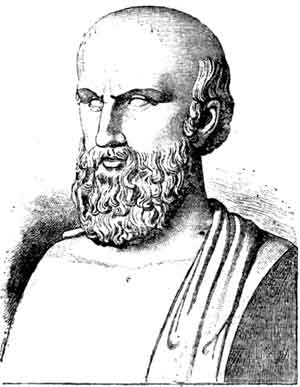

Рис. 36. Трон Диониса Элентерского, как видно по надписи на нем самом. С фотографического снимка в Сорбонне в Париже. |

«Только в начале XV века — говорит тот же Грегоровиус — Кириак де-Пицциколи кладет начало греческой археологии».

Он родился в 1391 году в Анноне, оживлением коммерческом городе, имевшем продолжительные связи с византийской монархией и долго принимавшем участие в торговле с Востоком на ряду с Венецией, Генуей, Барселоной и Марселыо, Предназначенный первоначально к коммерческой карьере, он был увлечен гуманитарными течениями своего времени и к врожденному стремлению видеть чужие, страны в нем присоединилось увлечение древностью.

В это время центрами развития классицизма были дворы: Евгения IV, Николая V, Федериго Урбинского, Козимо Медичи и Гонзаго в Мантуе.

«Современниками Кириака ди-Пицциколи были вожаки Эпохи Возрождения: Поджао, Траверсари, Манетти, Николи, Леонардо Аретино, Гуарино Веронский, Флавто Биондо, превосходившие его познаниями. Но в то время как эти пасатели отыскивали, списывали переводили (и более всего сами, писали!) греческие рукописи и клали (фиктивное!) основание римской археологии; в то время как великие мастера, вроде Леона Батиста Альберти, изучая римские развалины и усваивая принципы Витрувия (апокрифического!), вводили в практику (фантастические) начала античного зодчества, Кириак с энтузиазмом пламенного исследователя приводил в связь западную науку с миром восточных развалин. Он посетил несколько раз Грецию, был в Архипелаге, Малой Азии, Сирии и даже в Египте».

Предполагать, что в страну эллинов влекло Кириака преклонение пред этой родиной красоты и духа, значило бы ставить его слишком высоко. Его скорее увлекал просто пыл антиквария. Он собирал медали, произведения искусства и книги, срисовывал памятники, и не жалел трудов, списывая надписи на месте. Поэтому он может считаться основателем науки о надписях (эпиграфики). Собрание надписей, которое он назвал «комментариями древности», было главнейшим результатом его неустанных скитаний. Путешествия его охватывают период в 35 лет, так как он начал в 1412 году Египтом, Родосом и Малой Азией и окончил, кажется, около 1447 года Азией и Грецией.

А что же пишет этот наш основатель классической археологии?

Пирей в его время оказался в полном запустении, с гигантскими фундаментами прежних стен, остатками двух круглых башен и большим мраморным львом в порту. Из Афин он отправился в Мегару, потом через Истм, где стену, восстановленную (т. е. прямо построенную!) императором Мануилом он нашел уже разрушенной турками, был в Коринфе, Сикионе и через Патрас поехал к герцогу Карло II в Левкадию. Он посетил Корфу и, объездив Эпир и Далмацию, возвратился на родину.

Затем в 1447 году он съездил снова в Афины и писал об этом посещении одному из своих друзей: «Когда я отправился к флорентийцу Нерио Аччьяоли, теперешнему афинскому герцогу вместе с его двоюродным братом Нерио, мы нашли его в Акрополе, высшей части укрепленного города».

И вот, Кириак первый назвал Castel Settino таким именем.

Тот факт, что итальянские искатели древних рукописей не обращались за ними в Афины, доказывает что этот город философов не считался тогда на Западе за особенно богатый книжный рынок или просто не занимался подделками классической литературы, как занимались, повидимому, многие другие города Пелопоннеса: Модона, Навплии, Монембасии, не говоря уже об Афоне и Константинополе. Действительно, когда Иоанн Ласкарис в 1491—1492 годах путешествовал по Греции и Востоку специально для обогащения флорентийской библиотеки Медичи, он приобретал манускрипты прежде всего в Корфу, Арте, Фессалониках, .на Крите, в Пелопоннесе, в Афонских монастырях и в Константинополе. В числе рукописей, открытых и привезенных им во Флоренцию, были и комментарии Прокла к «Республике» Платона в «прекрасном списке X века», принадлежавшие, согласно надписи на первом листке, афинянину Гармонию, но не сказано, что Ласкарис приобрел эту рукопись в Афинах. «Особенно же много превосходных калиграфов доставил остров Крит, но мы знаем, что еще апостол Павел говорил об его жителях»:

Все критяне лжецы!

Словно звери они злы,

И ленивые утробы.

(Послание А Титу I. 13).

И это свидетельство «самого апостола» очень расхолаживает по отношению к находкам, явившимся в Европу с такого острова.

Если бы во дворце Аччьяоли в Акрополе было какое-либо собрание редких греческих книг, то такое сокровище едва ли ускользнуло бы от пытливого взгляда Кириака, и он где-либо сделал бы заметки об этом. Так, например, он не упустил отметить, что в Калаврите у одного классически образованного человека Георгия Кантакузена он нашел собрание книг, откуда получил Геродота. В Корфу он также приобретал рукописи, но все у неизвестных людей, а в библиотеках греческих магнатов не нашел ничего древнего!

«Страстное стремление итальянцев коллекционировать древности обратилось естественным образом на Грецию. В Венеции все восхищались греческими медалями. Знаменитый Траверсари был в восторге от золотой монеты Вереники, а Кириак в 1432 году показывал этому гуманисту в Болонье золотые и серебряные монеты Лизимаха, Филиппа и Александра (!). Флорентийцы не отставали от других в этом рвении. Поджио Браччиолини, собиравший в своей вилле в Вальдарно антики, поручил одному путешествующему по Востоку минориту привезти ему статую Минервы, Юноны и Дионисия из Хиоса, где были открыты в одном гроте сотни (!!) таких статуй. Так греческие земли стали сокровищницами древнего искусства!» — наивно восклицает Грегоровиус.

«Подобно Риму и почти каждому другому городу античного происхождения (т. е. античной репутации), Афины считались усеянными бесчисленным множеством остатков древних сооружений, которые употреблялось самым неподходящим образом. Великолепные вазы и саркофаги служили корытами для водопоя (и не разбились ни разу в продолжении такого тысячелетнего употребления!), мраморные плиты из театров и портиков лежали у порогов или служила столами в мастерских; понимающие искусство священники и граждане примуровывали к стенам церквей и домов всякие скульптурные произведения».5 Когда французский путешественник Спон посетил в 1675 году Афины, он видел здесь много домов, над дверями которых вделаны была статуэтки или обломки барельефов, и он заметил, что во многих церквах и в частных жилищах имеются античные надписи. Иезуит Бабин, видевший Афины одновременно со Споном, изображает их городом с узкими улицами без мостовых, с жалкими домишками, но не из дерева, как в Константинополе, а из камня, взятого (будто бы) из старинных развалин.

5 Грегоровиус, гл. XXVI.

Так говорили заезжие с Запада путешественники, поднимая все выше и выше репутацию Афин как аттической диковинки, а на месте было совсем другое.

Ни один афинский антикварий, ни один из здешних герцогов, не смотря на все поиски и восторги приезжавших к ним западных гостей не только не подарил им ничего из этих валявшихся сокровищ, но «не напал на мысль произвести здесь хоть какие-нибудь топографические исследования или раскопки, потому что и единственное указание, будто Антонио Аччьяоли делал что-то подобное, покоится на одном предположении, которое ничем не подтверждено. Точно также ни один западный путешественник до Кириака не производил в Афинах археологических исследований. Крнстофоро Буоидельмонто, объездивший в 1413 году берега и острова Греции и составивший в 1417—1421 гг. свой Isolarium, не счел нужным, хотя и сам был флорентиец, посвятить некоторое внимание Афинам».

Лишь Кириак принес сюда дух Возрождения, хотя он, несмотря на свое знакомство с греческим языком, не мог похвалиться достаточной ученостью.

«8 апреля прибыл я в Афины, — пишет он.6 — Здесь прежде всего мне бросались в глаза гигантские развалины стен, а в самом городе повсюду, точно на полях, замечательные мраморные строения, дома, святые храмы, скульптурные изображения разнообразных предметов, сделанные с удивительным искусством — все в виде громадных развалин и обломков. Но самое поразительное сооружение — это великолепный, чудный храм богини Паллады над городской крепостью, божественное создание Фидия с 58 прелестными колоннами в 7 пальм в поперечнике. Оба его фронтона, стены, карнизы и эпистили украшены лучшими изваяниями, какие когда-либо выходили из рук художника».

А где же теперь все это?

Казалось бы, что ни одно место в Афинах не могло дать ему более богатых материалов, чем Акрополь, а между тем он приводит лишь одну надпись на его воротах и другую в первом дворике. Он нашел только две надписи на Партеноне в вблизи дворца.

А новейшие исследователи нашли и тут, и там, такие надписи, которых, казалось бы, не мог не заметить Кириак... Как это объяснить? Апокрифами? — Нет! — говорят нам. — Очевидно «Театр Дионисия» и святилища Асклепия тогда были почти все под землей, иначе Кириак списал бы и здесь несколько надписей, особенно с мраморных скамей. По той же причине ему осталась неизвестное в большая надпись на подножии статуи Адриана, которую воздвигли в театре афинские филы этому «благодетелю города». 7

6 Epigr. чер. 37.

7 Грегоровиус, гл. XXVI.

Другие надписи в честь Адриана, собранные Кириаком, составляют настолько несоразмерно большую часть его афинской коллекции, что даже одного этого собрания было бы достаточно, чтобы видеть, как велика была его популярность. Но точно ли этот Адриан был император, а не папа Адриан? или, может быть, это было просто местное прозвище основателя греческой рыцарской империи, так как это слово просто значит: Адриатический, а рыцари явились сюда по Адриатическому морю? Кириак говорит, что в развалинах Олимпия, от которого до его времени сохранилась еще 21 колонна с поперечными балками, он нашел ряд пьедесталов, на которых некогда стояли статуи, воздвигнутые греческими городами «олимпийцу Адриану» по случаю освящения этого храма. Кириак даже списал некоторые надписи с этих пьедесталов, а теперь от них нет и следа, как и от других его подписей.

Из всего, что он видел сохранились до сих пор: Ареопаг со своими 30 колоннами, храм Тезея (по Кириаку — Марса), агора (форум), солнечные часы «Андроника Кирреста», принятые Кириаком за храм Эола, памятник Филопаппа и гимназия без названия. Таков его инвентарь афинских памятников, который, правда, короче современного, но все же заключает самые главные из нынешних античных развалин города Афин.

А в сущности Кириак обратил внимание лишь на два античных сооружения: на Пропилеи и на Партенон. Он еще не знает классического имени «Пропилеи», и еще нет в его заметках имен Эрехтеиона и храма Нике. Он назвал Пропилеи восточным словом «аýл», и описал этот аýл в виде великолепного зала, из которого выступает наружу четырехколонный портик, а внутри на двенадцати колоннах в два ряда покоится блестящий штучный мраморный потолок.

Но как же, спросите вы, Кириак в XV? веке узнал имена и назначение нескольких афинских классических сооружений, забытых всеми более полутора тысяч лет? Оказывается, что очень просто:

«Свои афинские исследования Кириак делал, — говорит Грегороваус,8— несомненно при содействии местных знатоков древностей, без помощи которых он не сумел бы ориентироваться в развалинах города. В XV веке здесь должны были возродиться археологи, быть может, даже проводники, чичероне, так как к этому времени сношения запада с Афинами стали оживленнее, чем во времена каталонцев. Многие образованные итальянцы, посещавшие двор Аччьяоли несомненно, должны были нуждаться в проводниках. Поэтому-то здесь мог воскреснуть (очевидно, из мертвых, и притом через тысячу лет после смерти и полного забвения всеми, по его же словам), хотя бы в очень скромной форме, старинный институт афинских проводников, процветавший еще во времена Павзания (которого он считает автором второго века). Остатки классической древности были единственной гордостью афинян, вечно призывавшими их к борьбе с варварством, наложившим руку на создания их предков. В школах, которые, конечно, существовали, хотя и в жалком виде, грамматик бросал еще слабый свет на афинские развалины. Ни имена старых богинь, ни мифологические сказания не были, конечно, истреблены церковью в сознании народа; они жили в христианской форме в виде преданий и даже в народных обычаях. А память о великих мужах древности, хоть и затуманенная веками варварства, жила в народной памяти неистребимым сокровищем».

8 Грегоровиус, стр. 340,

И вот, читатель, неясное стало вдруг ясно, после вставления в собственное рассуждение нескольких «конечно», и «несомненно»! Прекрасный способ доказательства!

Но далее, тот же автор становится благоразумнее.

«Так как с течением времени, — говорит он, — первоначальное назначение большинства античных афинских памятников. от которых во многих случаях оставались одни развалины, было забыто, то фантазия любителей древности и народа постаралась связать их с именами выдающихся мужей прошедшего. Большие массы развалин носили в Афинах обыкновенно только название царского дворца (βασιλικά), или палациона. Если первое, будучи греческим словом, напоминает о римской и византийской монархии, то второе, очевидно, принесено латинянами (итальянское palazzo — дворец). Пропилеи назывались в Афинах — Большое Палаццо (Palation Megiston по-гречески), остатки Олимпиона назывались — царский дворец (Βασιλεῖα), так как никто не знал, что это — развалины некогда всемирно известного храма Зевса Олимпийского. Михаил Акоминат даже и не упоминает о нем, а Кириак называет эти громадные развалины с гигантскими колоннами вместо классического храма Зевса дворцом Адриана, как называли его ему и сами афиняне.9 Название это — говорят нам — было вызвано надписями от имени этого императора. Еще в 1672 году Бабин не знал, где находится в Афинах храм Зевса. Да и чрез несколько лет после него ученый путешественник Спон был в таком же недоумении.

«Предания, — говорит далее Грегоровйус,10— хранившиеся не столько в народе, сколько среди местных любителей древности (которых по словам того же самого автора не было в Греции во все средние века!), связывали со многими развалинами имена великих афинян: так, например, в Пилэ Агоры и в Стое Адриана усматривали дворцы Фемистокла и Перикла; в стенах Одеона — дворец Мильтиада, а в других развалинах никому неизвестных строений — дома Солона, Фукидида в Алкмеона.

9 Ad domos Hadriani Principis, marmoreis et imanibus columnis, sed magna ex parte collapsis. В отделах № 79 и 81 он называет это здание просто палатой (palatia), а в № 87 дает ему имя Hadriani aedes. Точно также и Венский Аноним называет Олимпий — Царским домом, да и Кабазилас тоже (Грегоровиус, гл. XXVI). Никто не называет его храмом Зевса!

10 Гл. XXVI.

Еще в 1674 году французскому маркизу Ноэнталю показывали древние развалины дворца Перикла, а Башню Ветров называли гробницей Сократа. Воспоминание о Демосфене было связано с сохранившимся до наших дней прекрасным круглым портиком с шестью коринфскими колоннами, на которых некогда стоял треножник. Этот памятник, украшающий вместе с другими такими же улицу Треножников, назывался в середине средних веков, по свидетельству Михаила Акомината, фонарем Демосфена (а теперь его переименовали в памятник Лизикрата). Рассказывали, что Демосфен удалялся сюда для занятий, причем зажигал в честь своих богов светильники, от дыма которых почернел мрамор. Другие памятники этого типа по той же улице считались по преданию (т. е. по игре воображения) также жилищами того или иного знаменитого афинянина.

Во времена Кириака называли Академией какую-то группу базилик или больших развалин, место которых теперь определить невозможно. Показывали также «училище» Платона «в саду». Кажется, это была одна из башен в садах Ампелокипи, классическом Алопеке. Другие, впрочем, помещали здесь школу элеатов. Ходили россказни о школах некоего Полидзела и Диодора на Гиметте. Возможно, что при этом имели в виду и монастерион Кайсариани на горе. Греческие монастерионцы вообще ставили очень высоко звание «философа».

Лицей или Дидаскалион Аристотеля помещали в развалинах театра Дионисия, под двумя колоннами хорасического памятника Тразилла. Кириак даже заметил, что остатки водопровода Адриана носят в афинском народе название «Studia Aristotelis». Школу Эпикура переносили даже в Акрополь, а храм Нике принимали за музыкальную школу Пифагора. На запад от Акрополя показывали школу циников, подле которой непонятным образом очутилась также школа трагиков. Развалины у Каллироэ оказывались остатками сцены Аристофана.

«Неустанное рвение, — говорит Григоровиус,11— с которым Кириак измерял и срисовывал памятники и списывал с них надписи, должно было произвести на афинян значительное впечатление. Сомнительно, чтобы до Кириака какой-либо грек вздумал заниматься составлением коллекций афинских надписей. А Кириак действовал уже, подражая собирателям римских надписей. В Риме ранее середины XIV века создалась коллекция трибуна Кола ди-Риенцо, а еще ранее было составлено распространенное описание города Рима — «Mirabilia Romae» — и все они составлены также легкомысленно, как и фантастично. Но мы тут видим, что и в Риме археология началась поздно.

11 Стр. 342.

Хотя пребывание Кирааяа в Афинах было непродолжительно, но оно успело оставить здесь некоторый духовный след. Быть может, его влиянию обязаны мы двум греческим фрагментам, которые можно назвать «Афинскими Мирабилиями». Они сходны по характеру с «Mirabilia Romae» XII века, которые во времена Кириака были единственным археологическим путеводителем по Вечному Городу и оставались в этой роли даже и после того, как Флавио Биондо сделал первые попытки научного описания Рима. Сходство этих археологических обозрений Афин и Рима обусловлено совершенно одинаковыми мифологическими воззреннями на древность и ее памятники в то темное время. «Если эти описания, — говорит автор, — и не имеют почти никакой научной ценности (будто бы?!), то мы в них все-таки имеем единственные греческие произведения характера «со времен Павзания» (который, как мы видели в третьей книге «Христа», сам являемся поздним апокрифом Эпохи Возрождения). На христианские древности города составитель не обратил никакого внимания.

Упрекать греков и любителей классической древности этого времени в том, что они не оставили потомству ни топографической карты Аттики, ни плана города Афин, значило бы требовать от них невозможного. У нас пет ни планов, ни панорам даже громадного средневекового Константинополя и потому, понятно, их не могли оставить маленькие Афины. Очень мало планов и рисунков даже такого города, как Рим. Кроме известного плана Рима эпохи Иннокентия III и символического изображения его на Золотой булле императора Людвига Баварского, все они относится уже к эпохе Раннего Возрождения.

Только в XVI столетии начали на западе заниматься изображениями Афин, хотя и в никуда негодной и явно фантастической форме, для украшения рисунками книг, где говорилось что-нибудь о Греции. В рукописях Космографии Птолемея и в «Isolarium» Бондельмонте Афины изображены в виде замка с зубчатыми стенами и башнями и с надписыо: Афины теперь Сетины (Athene nunc Setines). В хронике Жана де-Курси они изображены и виде фландрского города. В известной Нюрнбергской хронике Гатмана Шеделя они же имеют внешность немецкого города, с надписью «Athene vel Minerva», где стоит и церковь с готическим фронтоном у моря, а замок со сводами на возвышенности, с круглой башней и стенами должен напоминать Акрополь. Но это просто шаблон, которые повторяется в той же хронике и для изображения Александрии, подобно тому как человеческий облик выгравированный на дереве, с надписью Софокл, служит так же для изображения и Ксенократа и даже римского историка Платины. Ничто не показывает разницы времени и апперцепций более разительно, чем сравнение этого смехотворного нюрнбергского портрета Софокла с его статуей в Латеранском музее. Во всемирной хронике, состоящей из прекрасных миниатюр без текста, исполненных Беноццо ди Лезе (Gozzoli), учеником Джовани да Фиезола, в XV веке, Афин нет совсем, хотя в этом замечательном альбоме изображены не только Тезей и Кодр и знаменитые афинские философы и поэты, но и несколько древних городов, как, например, Троя, Карфаген и Рим.

Такова история открытия и определения древних классических руин в Афинах и вообще в Греции накануне покорения ее турками.

Константинополь был взят 29 мая 1453 года Магометом II, и последний его царь Константин нашел смерть на развалинах Византии.

Рис. 37. Какою представляется домашняя жизнь привилегированных классов во франко-рыцарской Греции XIII века, если мы отнесем к ней классические описания (с картины Семирадского: Светящийся червячок). |

Рис. 38. Какими представляются девушки франко-рыцарской Греции, если мы отнесем к ним классические описания (с картины Лосева: Ответ милому). |

Громадный опыт, великая попытка соединить греческий Восток с Западом, начатый Европой еще в эпоху крестовых исходов, не удался. Взятие Магометом II Константинополя 29 мая 1452 года вызвало лишь пустые ламентации западных гуманистов, да безответные призывы папы начать новый крестовый поход. Всякое большое злоключение заставляет потерпевших от него взваливать вину со своих на чужие плечи. Так и греки смотрели на падение своей столицы, как на кару, ниспосланную богом на Палеологов за унию с римской церковью. А папа, и имеете с ним весь Запад, утверждали, наоборот, что эта страшная катастрофа — заслуженное наказание грекам за их схизму.

Страшный голод свирепствовал в это время в Элладе, и умы суеверных народов были поражены появлением кометы. (Комета 1457 года в Персее). Омер-паша вторгся в Аттику, опустошая страну и угоняя в рабство жителей. Но была и среди афинян партия, которая из ненависти к франкам радовалась вторжению османов, называя их своими освободителями и питая тайную надежду, что турецкое владычество обеспечит им не только полную сохранность, но и восстановление всех владений греческой церкви.

Последний афинский герцог Франко, запершись в Акрополе, мужественно отражал приступы Омара. Крепость была снабжена новыми укреплениями, которые могли устоять даже против турецкой артиллерии. В продолжение двух лет держались рыцари в Акрополе, пе уступая «персам». Но, наконец, в они принуждены были сдаться. Занявши в 1458 году Акрополь, турки тотчас же воспретили вход в него и грекам, и латинянам. Латинские храмы в Акрополе были заперты и прекратили свое существование, и мы теперь находим их руины, фантастически относимые к давним-давним векам.

Партенон был в 1458 году сделан главной мечетью турецких Афин: алтарь и иконостас исчезли, христианская живопись замазана известью. В глубине храма поставлен магометанский налой, и устроена обращенная к священной Мекке ниша. Над юго-западным углом храма вырос стройный минарет, по ступенькам которого стал каждый день подниматься на вершину муэдзин, чтобы взывать над погруженным в утреннее безмолвие городом, что «нет бога кроме бога, а Магомет—его пророк».

Невежественное православное духовенство ликовало, а образованные греки, забыв свою вражду к латинам, стали массами выселяться в чужие страны. Запад принимал их гостеприимно. «Их военные, — говорит Грегоровиус, — служили в европейских войсках в качестве стратегов. Их аристократия находила убежище в учебных заведениях Италии, перенося сюда греческую литературу. Они положили в образованном обществе Запада начало эпохе филэллинизма, который впоследствии был одним из важнейших нравственных факторов эпохи гуманизма. Трудами Виссариона, Халкокондиласа, Ласкариса, Аргиропуло, Газы и других созданы были в Италии великие рассадники новейшей образованности Европы, а в нивелированной Греции, вместо с исчезновением высших классов и с выселением за границу всего сильного и интеллигентного, осталась лишь однообразная масса рабов, и изучение ее перенеслось на далекий Запад».

Так на развалинах храмов, театров и дворцов средневековой рыцарской Греции и возникла волшебная сказка о «древней классической Элладе».

Рис. 39. Головки герцогинь и принцесс франко-рыцарской Греции XIII века, считающиеся ортодоксальными классиками за изображения первобытных гречанок (по Гиро: Частная и общественная жизнь греков). |